每年夏天都有无数家庭被高考志愿填报搞得晕头转向,尤其是那些分数卡在尴尬位置的考生,总得在"稳保"的策略里反复纠结。这时候什么叫高考志愿调剂学校就成了救命稻草,它像一场及时雨,给那些与理想院校擦肩而过的孩子重新打开一扇窗。不过很多人对调剂的理解还停留在"发配边疆"刻板印象里,其实这里面门道多着呢。

调剂本质上是一场资源再分配的默契游戏,高校没招满的名额和考生没填饱的志愿之间,需要这么个中介来牵线搭桥。那些在正式录取时因为各种原因没招够学生的院校,会把剩余学位放进调剂池子里,而分数过线却落榜的考生就能来捡漏。这个过程有点像菜市场傍晚的打折区,品相不错的蔬菜用半价就能带回家。

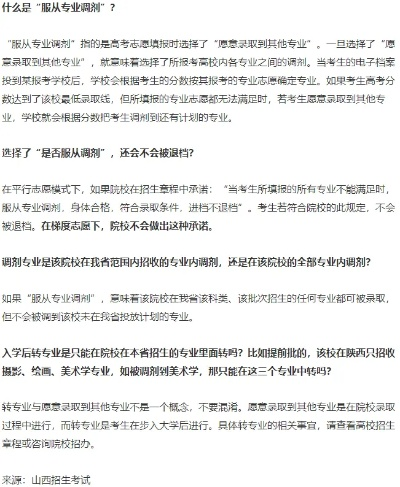

关于调剂的常见误区有必要拎出来说说。有人觉得只有差学校才需要调剂,实际上某些211院校的冷门专业偶尔也会出现在调剂名单上。还有家长坚信调剂就是暗箱操作,其实整个过程都在省级招办系统里阳光运行,分数依然是硬道理。最要命的是把调剂当保底王牌,结果平行志愿全填太高,最后连调剂资格都够不着。

调剂的游戏规则每年都在微调,但核心逻辑始终没变。在传统梯度志愿省份,通常要等所有批次录取结束才开放调剂,而新高考省份可能分多轮进行。有的地方允许跨批次调剂,比如一本滑档可以捡二本的好专业;有的则严格限定在同一批次内流转。最让人头疼的是专业调剂,明明冲着计算机去的,最后被分到材料化学,这种案例每年都在上演。

那些年我们见过的神奇调剂案例能编成段子集。有个考生比投档线低3分却通过征集志愿进了梦校,因为那年该校突然扩招。还有位姑娘在调剂截止前两小时刷出个985院校的考古学名额,现在成了博物馆骨干。当然也有反面教材,某男生非北上广不去,拒绝所有调剂通知,结果复读第二年分数反而降了。

填报调剂志愿比常规报考更需要技巧。盯着系统刷新不如提前研究近三年调剂院校名单,找出那些"驻嘉宾"偏远地区的211往往比沿海城市的二本更有性价比,毕竟考研时没人关心你本科校区在不在市中心。如果对专业有执念,宁可选择普通院校的王牌专业,也别去重点大学的边缘学科凑数。

要不要接受调剂录取可能是人生最纠结的选择题。收到通知那刻就像开盲盒,既兴奋又害怕。得衡量复读的成本与风险,很多孩子高估了自己的抗压能力。也要看专业与职业规划的匹配度,为张名校文凭读四年讨厌的专业可能得不偿失。家庭经济因素也很现实,某些民办院校的调剂专业收费堪比留学。

过来人的经验之谈往往比官方指南更鲜活。李老师带过十届毕业班,他建议分数在一本线附近的考生重点盯着省内院校,因为本地保护政策下通常有更多调剂指标。已经历过调剂的王学姐说,当时被调剂到从未听过的专业,反而发现了新大陆,现在做跨境电商风生水起。当然也有张同学吐槽,稀里糊涂接受调剂后,大学四年都在为转专业奋斗。

从数据角度看调剂更像是场概率博弈。大多数省份的调剂成功率维持在15%-25%之间,但热门城市的普通院校可能低至5%。理工类比文史类更容易调剂,因为招生规模大。提前批没录满的艺术类院校常常是调剂大户,不过对专业能力有加试要求。这些年新出现的"优质生源调剂"政策,让部分重点院校有了二次选拔的机会。

未来调剂的形态可能会更人性化。浙江试点的"一档多投",允许考生同时接受多个调剂预录取通知后再做最终选择。人工智能匹配系统也在测试中,理论上能更精准对接考生特质与院校需求。最值得期待的是专业调剂透明度提升,有些高校开始提供调剂专业的就业质量报告,帮助考生做出理性判断。

站在人生岔路口的年轻人需要明白,高考调剂不是退而求其次的无奈选择,而是重新定义机遇的起点。那些通过调剂开启的故事里,有人在不喜欢的专业里发现了隐藏天赋,有人在偏远城市静心修炼成行业黑马。教育的真谛从来不是标签上的校名,而是四年里沉淀下的思维方式和行动能力。志愿表上的每个空格都可能是命运的彩蛋,关键在于我们是否准备好接纳意外的馈赠。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论