每年六月底都有无数家庭围在电脑前发愁,鼠标在志愿表上晃来晃去就是点不下去。高考志愿党校怎么填这个问题,说大不大说小不小,往小了说就是选个学校,往大了说可能改变人生轨迹。今天我们就来聊聊这个让人又爱又怕的选择题,看看那些藏在招生简章背后的门道。

党校不是随便谁都能进的

党校确实是个特殊存在,和普通高校差别挺大。分数线往往比同层次高校低一截,但门槛藏在看不见的地方。家里有体制内背景的孩子可能更容易适应,倒不是说走后门,而是氛围和思维模式的契合度。普通工人家庭的孩子进去后,可能会觉得周围人讨论的话题离自己有点远。

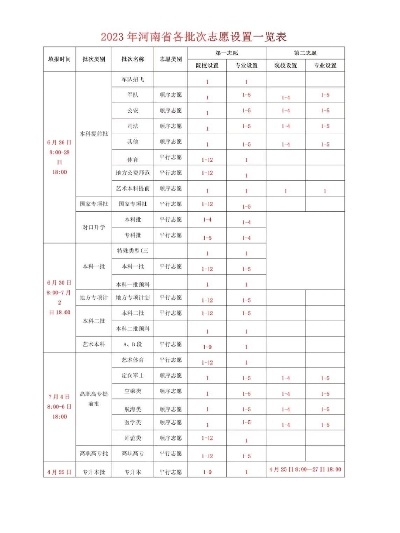

政治面貌是道硬杠杠,团员证只是最低配置。如果参加过学生干部或者有社会实践经历,录取概率能往上窜一窜。有些省级党校会有提前批招生,这个需要特别关注当地教育考试院的通知,错过时间点就得等普通批了。

专业选择藏着玄机

公共管理听着高大上,其实是万金油专业。课程设置涵盖法律基础、行政管理这些内容,毕业考公务员确实有优势。不过要当心有些学校会把录取分数低的专业包装成热门方向,招生简章里的小字部分得拿放大镜看。

马克思主义理论这类专业名字唬人,实际课程比想象中生动。好的党校老师能把哲学讲成故事会,差的就真成了催眠曲。建议提前找在读学生打听具体授课质量,官网上的师资介绍水分通常比较大。

就业率数字看看就好,关键是就业质量。党校公布的就业率往往包含灵活就业,这个文字游戏玩了很多年。真正进体制内的比例,得看当年公务员和事业编的招考情况,每年波动像坐过山车。

地域因素容易被忽略

省级党校和市级党校差距比想象中大。省党校资源多机会多,但竞争也更激烈。市党校可能就在家门口,实习方便生活成本低,适合恋家的同学。千万别为了所谓名气跑去外省读市级党校,毕业后回本省就业会发现人脉资源全浪费了。

大城市和小城市的党校氛围截然不同。北京上海的党校学生讨论的是最新政策解读,三四线城市的可能更关注本地事业单位招考信息。没有好坏之分,只有合不合适的区别。

那些招生老师不会明说的事

转专业比普通高校困难得多。党校专业设置本来就少,内部调剂名额有限。填志愿时如果选了服从调剂,要做好学四年冷门专业的思想准备。有学生被调剂到党史研究专业,结果发现全班都是调剂生。

考研出路其实挺窄。除了继续读本专业的研,跨考其他专业时导师可能会有刻板印象。当然如果打算硕士毕业再考公务员,这个学历倒是个加分项。

校友网络是把双刃剑。在同一个省里,党校校友确实会互相照应,但出了这个圈子就可能变成拖累。有企业HR看到党校毕业生的简历,会下意识觉得这人只适合体制内工作。

适合的人群画像

家里在体制内有点关系的,党校能放大这个优势。就像打游戏选了隐藏职业,有些副本(工作岗位)对别人是噩梦难度,对你可能就是简单模式。

性格沉稳耐得住寂寞的,比活泼外向的更适应党校氛围。这里不流行社团活动和创业比赛,更多是读书会和理论研讨。有学生吐槽说参加了一次模拟联合国活动,回来被辅导员约谈思想动态。

对政治真正感兴趣的,不是那种跟风说"为人民服务"的假大空。党校图书馆里的马列原著不是摆设,真的会要求精读。见过能把《资本论》当小说看的同学,这种人如鱼得水。

填志愿的具体操作技巧

提前批要敢冲。党校的提前批经常出现断档(录取分数异常低),特别是冷门专业。有年南方某省委党校哲学专业,降了二十分还没招满。这种机会转瞬即逝,得盯着考试院公布的实时投档线。

平行志愿别浪费。第二个志愿可以放比自身分数高十来分的党校专业,第三个再放保底的。有家长非要把孩子塞进党校,结果六个志愿全填同一所学校不同专业,这种自杀式填法年年都有。

专业排序有讲究。把最想去的专业放前面,哪怕分数可能不够。现在都是分数优先模式,不用担心顺序影响录取结果。有学生把分数要求低的专业填第一位,结果以超过专业线三十多分的成绩被录取,肠子都悔青了。

毕业后才明白的道理

党校学历在体制外确实会碰壁。有毕业生去互联网公司面试,HR直接问"你们是不是天天学领导讲话"这种偏见短期内改变不了。但在体制内,这个学历反而可能变成敲门砖。

同学关系比普通大学更紧密。毕竟将来可能在同一个系统工作几十年,大家心照不宣地维护着人际关系。有校友笑称这是"友谊"比什么同乡会校友会实在得多。

有些课程真的终身受用。公文写作、会议记录这些技能,在企业里可能用不上,但在机关单位就是看家本领。当年觉得最无聊的课程,工作后反而成了核心竞争力。

那些年我们踩过的坑

迷信"分配"的老黄历。现在早就不存在毕业直接进机关的好事了,都得参加统一考试。有家长还抱着二十年前的观念,结果孩子毕业即失业。

低估了政审的严格程度。入学后还有复查,有学生高考后打架被治安处罚,开学三个月后被劝退。这种事每年都有,只是学校从不公开通报。

高估了自己的适应能力。从小向往自由氛围的文艺青年,进来后痛苦得想退学。转学又不可能,只能硬着头皮熬四年。这样的案例在心理咨询室能听到不少。

填报志愿那几天要特别注意

招生电话永远打不通是常态。别指望像普通高校那样有咨询老师耐心解答,党校招生办的人手通常紧张。有家长连打三天电话,最后直接去校门口堵人。

官网信息更新慢半拍。专业介绍可能还是五年前的版本,培养方案早改过了。最靠谱的方法是混进新生群找学长打听,虽然官方明令禁止这种非正式咨询。

录取通知书里有文章。有些党校会把入学承诺写在补充协议里,这个要逐字逐句看。有学校承诺提供实习机会,结果发现是在校办企业当免费劳动力。

关于复读与党校的抉择

分数刚过本科线的,党校确实是个选择。但要想清楚,这里的学习强度和普通大学不一样。有学生以为轻松混日子,结果发现每周都要交思想汇报,比高三还累。

打算复读冲更好学校的,要权衡时间成本。现在公务员考试有年龄限制,晚毕业一年就少一次考试机会。见过复读两年最后进了985,毕业时发现当年读党校的同学都升副科了。

家庭条件困难的要慎重。党校奖学金比例不高,勤工俭学岗位也有限。虽然学费比民办高校低,但各种隐性开支不少。有贫困生靠着助学贷款读完,毕业时欠了一屁股债。

真正重要的往往被忽视

党校的体育设施通常比较简陋。爱好篮球足球的可能要失望了,操场可能还没高中大。但图书馆的政治类藏书往往超出想象,有些绝版资料在别处根本找不到。

宿舍条件两极分化。新建的校区可能设施不错,老校区可能连空调都没有。有北方学生去南方读党校,冬天没暖气夏天没空调,四年下来练就了抗寒耐热的本事。

食堂饭菜意外的可口。毕竟要经常接待领导干部考察,厨子都有两把刷子。有毕业生回忆说工作后最怀念的就是学校三块钱一碗的牛肉面,机关食堂根本比不了。

那些微妙的潜规则

学生会的竞争比想象中激烈。别看平时温良恭俭让,竞选时各种手段都能见识到。有班长候选人为了拉票,把全班同学的入党申请书都包揽了。

请假制度特别严格。普通大学逃课可能就扣点平时分,这里逃课可能影响入党评优。有学生翘课去看演唱会,回来被辅导员约谈两小时。

节假日安排与众不同。国庆节可能要参加升旗仪式,寒暑假会有社会调研任务。想着放假到处旅游的,得先看看校历上的特殊安排。

填报前的终极灵魂拷问

是不是真的适合体制内工作?见过太多人随大流进来,毕业后又拼命想逃离。三十岁辞职考研的,三十五岁下海经商的,这条路回头成本很高。

能不能接受论资排辈的晋升模式?在企业可能两年就当上主管,在机关可能五年还是科员。有急性子的毕业生工作三年就抑郁了,觉得看不到希望。

愿不愿意终身学习?体制内的继续教育是硬指标,各种网络培训班永远刷不完。有人计算过,公务员每年要完成的学习任务相当于多读半个硕士。

《高考志愿党校怎么填》这个问题的答案,终究要回到我们对自己人生的理解。

填志愿那几天做的决定,可能要用未来四十年来验证对错。党校这条路,走着轻松,回头很难,适合的人如鱼得水,不适合的度日如年。夜深人静时不妨问问自己:十年后的我,会为今天的选择骄傲还是后悔?

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论