这事儿说来挺有意思,每年六月总有一群刚结束高考的小孩儿对着电脑屏幕发愁。高考志愿怎么进去填志愿,听起来像道数学题,其实更像一场和自己内心的谈判。我们得先搞清楚规则,再琢磨怎么把手里的分数换成最划算的未来。

填志愿的本质是用分数做交易,而交易的秘诀在于知己知彼

那些年我们踩过的坑

1.盲目冲热门专业就像追涨杀跌,金融计算机分数年年飘忽不定。前年某个211院校人工智能专业突然涨了30分,把按往年分数填报的学生全甩出了录取线。

2.死磕地域情节容易吃暗亏,有个宁夏考生非北京学校不报,结果比同分段选择西北院校的孩子低了两个档次。地域溢价有时比学区房还夸张。

3.完全服从调剂是场豪赌,去年有考生被调剂到冷门专业,开学发现全班50人里49个都是调剂来的。调剂选项像把双刃剑,用不好容易伤着自己。

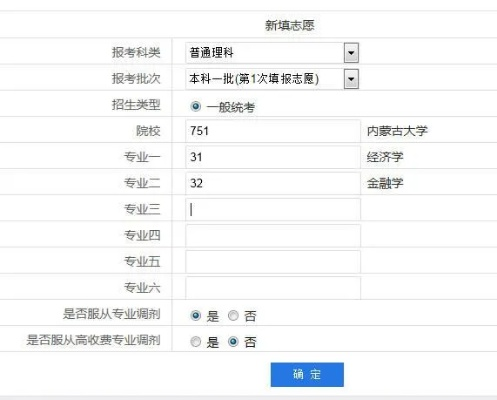

系统操作里的门道

教育考试院的网站总在特定时段卡顿,凌晨三点提交反而流畅得像德芙巧克力。提前收藏好省级招办官网比临时百度靠谱得多,有些钓鱼网站做得几乎能以假乱真。

志愿表提交前会生成预览页,这时候打印出来全家开个家庭会议都来得及。确认键按下去那刻反而简单,就像高考交卷铃响时不得不放下的笔。

数据之外的软技巧

招生办老师接电话时正在吃午饭的话,可能会多透露两句分数线走势。高校开放日穿拖鞋去的家长,往往能打听到穿正装问不到的实话。

往届生的社交账号藏着宝藏,知乎"某某大学就读体验"话题下常有毕业老学长吐槽专业真相。某个985院校的王牌专业,学生私下都叫它"冠军培养基地"。

最关键的决策往往发生在分数换算表之外,那些标红加粗的录取线背后站着活生生的人

专业选择的黑色幽默

土木工程毕业生在工地发现高中同学成了甲方,这种魔幻现实每年都在上演。外语类专业招生简章不会写明的是,很多同传岗位正在被AI翻译挤压。

医学院临床分数年年走高,但没多少人注意到三甲医院招聘博士起步。有个学生读了八年医学才发现,自己晕血症状比高考分数还稳定。

家庭博弈的微妙之处

父亲坚持的"铁饭碗论"遇上母亲"学会计越老越吃香"时,可以试着打开银行APP查查教师和会计师的工资条。七大姑八大姨的推荐专业清单里,总藏着某个她当年暗恋男同学从事的行业。

真正开明的家长会把志愿表分成三栏:孩子想学的,家长建议的,社会需要的。最后填上去的往往是三栏的重叠部分,这个过程本身就像在解一道三元一次方程。

填志愿这事说大不大,说小不小。我们都在用几天时间决定未来四年的生活剧本,但很少有人意识到,真正的好剧本永远留着即兴发挥的余地。那些纠结过的选项,后来都成了同学聚会时的下酒菜。

人生没有标准答案,填志愿不过是给青春标个临时注脚。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论