每年六月总有一群人在纸上勾勾画画,把未来押注在几十个方格里。新高考冲多少个志愿合适这个问题,像极了小时候纠结买几颗糖才够分给全班同学。填少了怕错过机会,填多了又怕稀释注意力,我们在这篇文章里慢慢掰扯这件事。

志愿数量不是重点,重点是把每个志愿都变成有效选择

一、政策给的数字只是参考值

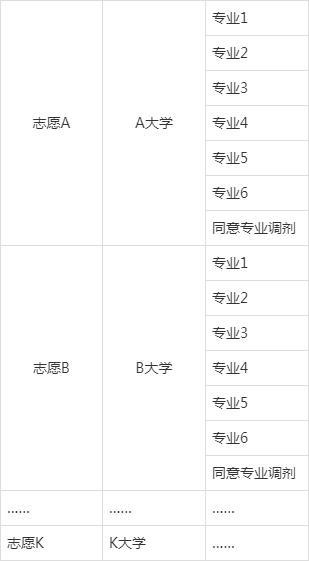

1.不同省份允许填报的志愿数量差异很大,有的能填几十个,有的只给十几个位置。政策制定者考虑的是录取效率和公平性,但轮到我们自己操作时,得把这些数字当容器而不是标准答案。

2.见过太多人为了凑满志愿数量,把根本不会去的学校专业也填进去。这种填法除了让系统多跑几轮匹配程序,实际意义约等于在彩票站随机买号码。

3.反过来也有极端案例,某年有个考生只填了三个志愿,结果全部滑档。后来才知道他非某校某专业不上,这种孤注一掷需要家里有矿才撑得住。

二、冲稳保不是三等分

1.传统建议把志愿分成冲稳保三档,但没人说过必须按1:1:1分配。

真正合理的结构应该像金字塔,底部多放保底选项,中部适量稳妥选择,顶部精挑几个冲刺目标。

2.有个常见误解是冲刺志愿必须填满限额。实际上如果找不到合适的冲高选择,宁可留空也不要硬塞。见过有人把录取线高自己50分的学校当冲刺志愿,这种操作和买彩票的区别只差没付钱。

3.保底志愿往往被轻视,很多人随便填几个低分学校应付。去年有考生所有保底志愿都填了同一所学校的平行专业,结果那年该校分数线意外暴涨,导致直接掉到征集志愿。

三、筛选比数量更重要

1.填志愿前应该先做减法。有位家长给孩子列了七十多个备选,打印出来像本电话簿。后来我们用三个条件过滤:城市排除偏远地区,专业排除完全无感的,学费超过承受能力的划掉,最后剩下二十来个真选项。

2.筛选时容易陷入专业名称的陷阱。生物医学工程和生物科学听着像亲戚,实际一个学电路板一个养细菌。我们得把每个候选专业的主干课程、就业去向都查明白,这个过程比纠结填30个还是40个志愿重要十倍。

3.学校层次不是唯一标准。两个分数相近的大学,可能一个强在工科一个擅长文科。有位考生在211院校的弱势专业和双非院校的强势专业间反复横跳,最后根据实习资源做了决定。

四、动态调整的智慧

1.志愿表提交前有修改次数限制,但很多人改来改去都是在调顺序。更聪明的做法是留两三个灵活位置,在截止前根据最新咨询情况替换。去年有考生在关网前一小时换掉某个志愿,后来恰巧压线录取。

2.别被模拟投档线牵着走。这些数据是根据往年推测的,今年具体多少分得等录取结束才知道。我们见过太多人因为模拟线比预期高就仓促删掉心仪志愿,结果实际录取时分数反而降了。

3.家庭会议容易变成辩论赛。父母关注就业率,孩子看重兴趣,这时候需要有个白板把各维度评分列出来。某考生家长发明了星级打分法,给每个志愿的五个维度打星,最后取平均分排序,比纯靠感觉靠谱得多。

五、数量背后的质量

1.填三十个经过深思熟虑的志愿,远胜过凑数的八十个选项。重点大学招办老师透露,他们能从志愿顺序看出考生是否认真研究过学校。把最了解的志愿往前放,录取概率可能比乱序排列更高。

2.专业组模式让选择更复杂。某个专业组里只要有一个专业不能接受,整个组就得慎重考虑。有考生被调剂到专业组里的冷门方向,入学后才发现要学一堆完全没兴趣的课程。

3.志愿数量与焦虑程度成正相关。整理过百份案例发现,填20-35个志愿的群体反而比填满80个的更从容。前者把精力用在深度了解选项上,后者把时间耗在机械填报中。

填志愿这件事像在迷雾中拼图,我们永远凑不齐所有信息。

与其纠结具体数字,不如确保每个填上去的志愿都是愿意接受的结果。那些被录取后欢天喜地的新生,往往不是填得最多的,而是把每个选择都想清楚的人。志愿表终究只是张纸,真正决定未来的,是我们在这张纸上倾注的思考重量。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论