前几天路过学校门口,看到高三教室里还亮着灯,突然意识到又到了高考填志愿时间本科的关键时刻。这种选择有点像站在十字路口,手里攥着一张没画完的地图,往左往右都可能改变未来几年的生活轨迹。我们总说这是人生第一次重大决策,但很少有人告诉我们该怎么面对那些密密麻麻的招生代码和专业名称。

真正重要的不是分数能上哪所学校,而是我们是否看清了自己未来想走的路

时间窗口里的选择题

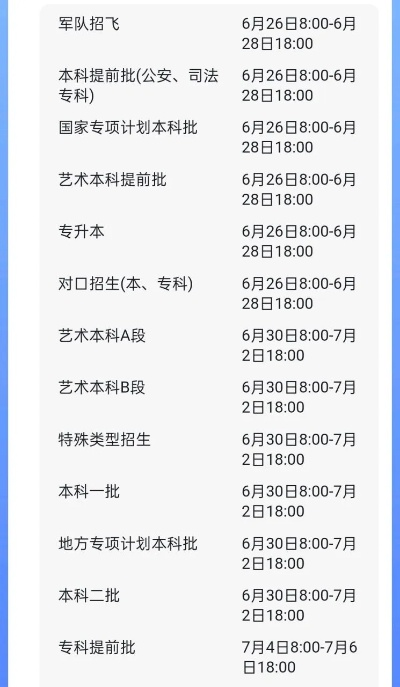

①每年六月底到七月初那十几天,总有种奇怪的紧张感在空气里蔓延。志愿填报系统开放的时间短得让人心慌,但前期准备其实从出分那天就开始了。有些家庭会把历年录取分数线做成Excel表格,彩色标注的样子像极了军事作战地图。

②总听见有人说某个时间段提交志愿容易中榜,这种玄学听听就好。真正该注意的是省级招办规定的几个重要节点:提前批截止日、普通批修改次数、最终确认时刻。错过任何一个都可能让三年努力变成无效文件。

③那些号称能预测录取概率的软件,计算结果往往带着水分。最可靠的参照物永远是自己的全省排名,把去年相同位次考生去向列出来,比任何算法都直观。有位招生老师私下说过,他们判断投档线也是看这个。

专业选择里的认知战

①走进大学招聘会现场就会发现,四年前的热门专业可能已经挤满待业青年。金融计算机的录取分每年水涨船高,但没人保证毕业时行业依然缺人。有位学材料的朋友转行做游戏策划,他说课本知识还没Steam游戏库有用。

②长辈们对专业的理解往往停留在二十年前。当舅舅第三次推荐会计专业时,可以查查近五年会计证通过率变化。有些传统行业正在被智能软件取代,而无人机维修这类新职业甚至还没出现在报考指南上。

③真正了解专业不能只看宣传册。找个在校生问问课程表,你会发现园林设计要学植物学,人工智能必修高等数学。有位心理学学姐说,她们专业最常用的设备是老鼠笼子,和想象中的心理咨询室完全两回事。

城市选择的隐藏参数

①北京五道口的网吧里永远坐着等复试的考研党,上海张江高科凌晨两点的路灯见证过无数创业计划书。超一线城市自带资源滤镜,但也要考虑四年后是否留得下来。租房APP上的价格可能比录取通知书更让人清醒。

②新一线城市正在成为性价比之选。杭州下沙大学城到阿里巴巴园区只要四站地铁,成都七中毕业的孩子可能发现大学同学还是原来那批人。这些地方既有实习机会又保留着生活气息,特别适合慢热型人格。

③小城市里的重点大学分校常被低估。哈工大威海校区的海洋工程专业使用同一本毕业证,兰州大学榆中校区的实验室设备比本部还新。有时候多坐半小时校车,换来的可能是985院校的敲门砖。

志愿表上的排列组合

①平行志愿的录取规则像多米诺骨牌,前一张倒下才会触发后面的。把最想去的学校专业组放第二位是常见失误,系统检索时根本走不到那一步。有位考生把北大医学部填在第二志愿,结果被第一志愿的普通一本截胡。

②专业服从调剂是个危险的安全绳。去年有学生被调剂到冷门专业,发现全校就七个学生,专业课在教职工食堂隔壁上课。如果非某专业不读,宁愿把保底学校档次降半级。

③征集志愿阶段常有意外收获。某些211院校的中外合作专业会突然降分,因为家长算完学费后打了退堂鼓。这些信息在招办官网滚动更新,需要像盯股票大盘一样守着电脑。

那年夏天我们在志愿确认表上签字时,窗外的蝉鸣声突然变得很响。现在回头看,所谓最好的选择不过是当时认知范围内的最优解。填志愿像在雨季播种,既要看清手里的种子,也要知道脚下是什么土壤。

人生没有标准答案,但认真写下的每个选项都会让未来多一种可能。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论