最近总有人问高考志愿怎么改了,好像这事儿突然变得特别复杂。其实改来改去,无非是让填报更合理些。不过规则调整确实让人有点懵,尤其是家里没经历过高考的长辈,更是一头雾水。今天我们就掰开揉碎聊聊高考志愿怎么改了,看看这些变化到底意味着什么。

录取批次的调整

1. 过去一本二本三本分得清清楚楚,现在很多省份合并成本科批次。这种变化减少了人为划分的标签感,但也让分数线变得模糊。我们得学会看具体学校的录取位次,而不是单纯盯着批次线。

2. 专科批次也在整合,部分省份实行高职分类考试。职业教育的地位在提升,这对动手能力强的同学或许是好事。选择面宽了,反而需要更多时间了解不同院校的特色。

3. 艺术类、体育类招生有些特殊调整,专业考试和文化课成绩的占比在变化。有特长的同学要注意目标院校的最新要求,别按老黄历准备。

填报方式的变化

1. 平行志愿已经推行多年,但每年都有微调。

最重要的是理解分数优先、遵循志愿的录取原则。我们把最想去的学校放前面,别为了"不浪费分数"选不喜欢的。

2. 新高考省份实行"+院校"填报模式,能报的数量特别多。看起来选择自由了,实际上需要的前期调研工作量翻了好几倍。我们得提前做足功课,不然面对几百个选项容易眼花。

3. 有些地方试点"档多投"就是档案可以同时被多所学校查看。这理论上增加了录取机会,但也可能导致后续征集志愿时优质学位所剩无几。

选科要求的革新

1. 新高考最显著的变化就是取消文理分科,改成六选三或七选三。物理和历史逐渐成为关键学科,很多理工科专业要求必选物理。

2. 同一专业在不同院校可能有不同选科要求。我们查资料时要格外仔细,别因为选科不符错过心仪专业。

3. 部分院校专业组设置存在"坑"把热门和冷门专业打包录取。入学后转专业越来越难,填报时就得考虑清楚能否接受组内所有专业。

信息获取的困境

1. 官方数据分散在各个平台,阳光高考网、省教育考试院、院校官网都得看。信息碎片化严重,我们容易遗漏重要通知。

2. 录取数据每年都在波动,单纯参考往年分数线风险很大。位次比分数更可靠,但换算起来需要技巧。

3. 自媒体各种"捡漏"避坑"攻略泛滥,真假难辨。有些所谓低分上名校的案例存在特殊背景,普通考生盲目效仿可能误事。

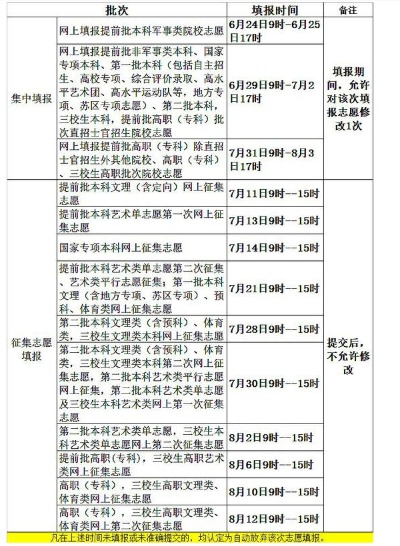

时间节点的把握

1. 出分后到填报截止往往只有几天,临时研究根本来不及。理想的流程是高三上学期就开始了解政策,寒假筛选目标区间。

2. 不同批次填报时间可能交错,提前批和普通批的策略要统筹考虑。报了提前批一旦录取就不能参加后续批次,这个取舍需要谨慎。

3. 每年都有忘记确认志愿的悲剧发生。我们设好提醒,重要操作别拖到最后一刻,网络拥堵时系统可能崩溃。

高考志愿怎么改了这个问题,背后其实是整个录取体系在适应新时代的需求。

规则越复杂,越需要我们保持清醒的头脑和独立的判断。与其焦虑变化,不如把精力放在了解自己真正想要什么上。毕竟再完美的填报技巧,也比不上一个发自内心的选择。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论