分数刚下来那会儿总有人慌得不行,生怕志愿填砸了辜负十二年寒窗。其实高考成绩志愿怎么冲这事儿,说复杂也复杂,说简单也就是个排列组合的游戏。我们得学会用手里有限的分数,撬动最理想的可能性。

冲志愿的核心在于用动态策略代替孤注一掷

有些学校去年录取线突然跳水,就像过山车让人摸不着头脑。前年某985院校在河北的录取线比往年降了四十多分,原因仅仅是新增了冷门专业。我们不妨把这类学校标记为"波动型目标"往往具备三个特征:招生计划有增减、专业组重新调整、或是地理位置突然受关注。准备三五个这样的备选,相当于给志愿表装上安全气囊。

冲高时容易犯的错是只看最低录取线。某考生压线进了名校的考古系,结果大二哭着转专业。建议把冲高范围控制在分数线上十五分内,并且确保该院校有三分之一以上的专业是我们能接受的。见过太多人冲进名校却被调剂到完全不适合的专业,那种痛苦比落榜还折磨人。

平行志愿省份有个隐藏技巧叫"级差战术"某校六个专业志愿,可以把最想去的放第三位。很多学校专业录取实行分数级差制度(前两个专业志愿没录取会扣减一定分数再参与后续专业录取),这种反常识排列反而可能避开热门专业的惨烈竞争。有位浙江考生就用这方法,以低于平均分七分的成绩录到了心仪的计算机类专业。

保底院校要选得"没退路的踏实"铁保底,是指该校最好专业组的录取线比我们分数低二十分以上。千万别拿刚好达线的学校当保底,那年有个湖南考生把所有保底校都填成录取线附近的高校,结果遭遇小年集体涨分,最终只能参加补录。保底就要保得彻底,就像登山时多带的那条安全绳,可能永远用不上,但必须绝对可靠。

新高考改革省份要注意专业组的内在逻辑。某江苏考生填报了某校"物理+化学"组,后来发现组内包含的材料化学与高分子化学完全是不同方向。建议把专业组里的每个专业都当成独立志愿来评估,组内排序时既要考虑兴趣梯度,也要留出足够的分数缓冲带。

填报工具要用活而不是被工具用

大数据推荐系统会制造信息茧房。有位广东考生发现所有APP都在推荐同类院校,后来手动检索才发现更适合的东北高校。智能算法容易形成马太效应,我们得主动突破推荐系统的舒适区,定期清除浏览记录和缓存数据,让每次搜索都保持新鲜视角。

往届生的经验比冷冰冰的数据更生动。加入目标院校的新生群,直接问大三学生:"如果重填志愿会怎么选"去年有位福建考生在群里听说某校新开的智能建造专业实际是土木工程改名,果断调整了志愿顺序。在校生的吐槽往往能揭开官网不会写的真相,比如"王牌专业"的实验室设备其实十年没更新。

招生办老师的潜台词要会破译。当对方说"这个分数可以冲一冲"实际意思是录取概率低于三成;"建议放在靠前志愿"暗示专业可能被调剂。有位山东妈妈连续三天打同一所学校的招生电话,从不同老师那里套出了真实的分数线波动区间。招生咨询本质上是一场信息博弈,我们得学会从官方话术中提炼有效情报。

志愿表的草稿要经历三次以上推翻重来。第一次按分数排序,第二次按专业喜好调整,第三次加入地域因素。见过最用心的考生制作了彩色编码表:红色冲高,蓝色稳妥,绿色保底,再用黄色标注有亲戚朋友在的城市。纸质版和电子版对照修改时,经常会发现屏幕上看不出的逻辑漏洞。

地域因素比想象中更影响人生轨迹

北上广的普通院校可能比偏远地区的重点大学更有后劲。某甘肃考生放弃末流211选择上海二本,实习期间就拿到三家互联网公司的offer。大城市提供的眼界和人脉是隐形的加分项,特别是对商科、艺术、传媒等吃资源的专业。但也要警惕某些一线城市分校区的毕业证含金量问题,去年就有考生被某名校分校区的高收费专业坑了四年。

气候饮食的适应度常被低估。有个哈尔滨考生去了广州读书,湿疹反复发作不得不休学。南方潮湿、北方干燥、西部紫外线强,这些因素在十八岁时觉得能克服,真犯起病来才知道厉害。建议找当地学生开视频看看宿舍环境,问问食堂有没有辣椒酱,这些细节比就业率数据更关乎四年生活质量。

交通成本要计入长期预算。从昆明到哈尔滨的机票常年不打折,有个云南姑娘每月生活费的三分之一都花在往返路上。如果家庭经济普通,最好选择高铁六小时内能到达的院校。见过最极端的案例是新疆考生被海南院校录取,光开学季的行李托运就花了五千多。

大学所在城市很可能成为第二故乡。辽宁考生在成都读书后留在当地创业,现在火锅店都开了三家。填报志愿时不妨想想:如果余生都住在这个城市,我们会不会后悔当初的选择?有位考生特意选了有宜家商场的城市,说是要为未来安家提前考察。这种长远考量看似任性,其实比盯着就业率数字更清醒。

专业冷热要用十年后的眼光来判断

追热门专业像追涨杀跌的股市。2008年土木工程分数炸上天,2018年这批人毕业时行业已开始萎缩。现在火爆的人工智能专业,等四年后毕业时市场可能早已饱和。有位明智的家长让孩子在计算机大类里选了相对冷门的数字媒体技术,结果毕业时正好赶上元宇宙热潮。与其预测什么专业会火,不如选那些经得起时间考验的基础学科。

天坑专业也可能藏着金矿。生物学常年被劝退,但合成生物学方向近年薪资翻倍增长;哲学就业面窄,却是考公考编的隐藏王牌。建议查查目标专业近五年的公务员招录岗位表,有些冷门专业简直是体制内直通车。认识个学生物工程的女生,靠着专业限制条件少,连续三年通吃所有选调生考试。

专业名称的文字游戏要当心。"信息与计算科学"听着像计算机类,实则是数学分支;"生物医学工程"学医而是搞医疗器械。最夸张的是某校把"学"包装成"信息资源管理"分数线立马上涨三十分。我们得把专业培养方案当悬疑小说来读,重点查看主干课程和学位授予门类。

复合型专业正在打破学科界限。某985院校的"工程"专业,课程融合了机械、电子、计算机三个领域。这类新工科专业就像瑞士军刀,就业时能横跨多个赛道。但也要警惕某些院校为赶时髦硬凑的缝合怪专业,有位考生读了"工程"教材用的还是计算机基础课本。

那些过来人不会明说的潜规则

提前批是把双刃剑。公费师范生能免学费包分配,但违约要赔五年工资;军校体检严格但毕业就是军官。有位考生报了海关学院的提前批,入学才知道要每天五点起床跑操。这些特殊类型招生就像签订对赌协议,我们得把条款细则逐字读完,特别是服务年限和违约金部分。

转专业难度因校而异。有的学校转专业考试像走过场,有的则设置前百分之十的硬门槛。武汉某高校甚至规定高考数学低于135分者不得转入计算机系。最靠谱的办法是找该校大二学生打听转专业成功率,有位浙江考生就是靠学长内部消息,入学前就锁定了容易转入的"跳板专业"中外合作办学的水特别深。某院校2+2项目实际能出国的不到三成,多数人被迫接受天价国内课程。要看清楚合作外校的QS排名,查实毕业证是否与本部一致。有家长花二十万送孩子读某名校国际班,最后拿到的却是继续教育学院的文凭。这类项目要重点关注教育部涉外监管网的认证信息。

宿舍条件能直接影响学业成绩。北方某高校八人间没空调,夏天温度计爆表时学生集体住网吧。建议在短视频平台搜"大学宿舍偷拍"往往能看到招生简章里不会展示的真实画面。有位细心的考生发现目标院校贴吧里总有人抱怨断电,果断把志愿降了个档次。

填报志愿这场博弈没有标准答案,但存在最优策略。

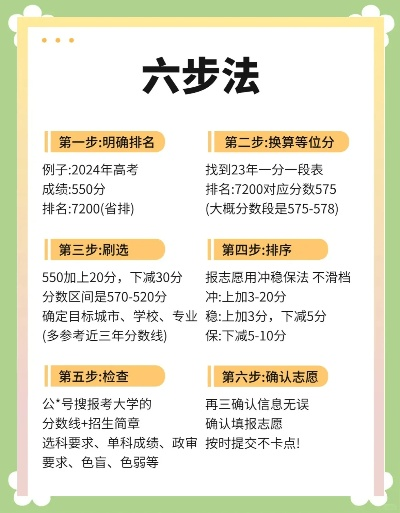

用冲稳保的黄金比例分配志愿,用田忌赛马的智慧组合分数与专业,用风险对冲的思维看待每项选择。那些看似冲高冒险的决定,背后都是计算过概率的理性判断。十八岁的我们站在人生第一个重大抉择点,要既敢想又敢舍,既热血又冷静。志愿表填好的那一刻,新的故事才刚要开始。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论