每年六月,河南的空气中总飘着一种特殊的紧张感。高考结束后的日子,比考试本身更让人心慌,因为我们要面对那张可能改变人生的表格——高考志愿填表时间河南。这可不是随便填几个学校名字就能搞定的事,它像一场没有标准答案的附加题,笔尖落下时,命运的齿轮就开始转动。

填志愿就像在暴雨天找路,看不清远方,但每一步都得踩实。

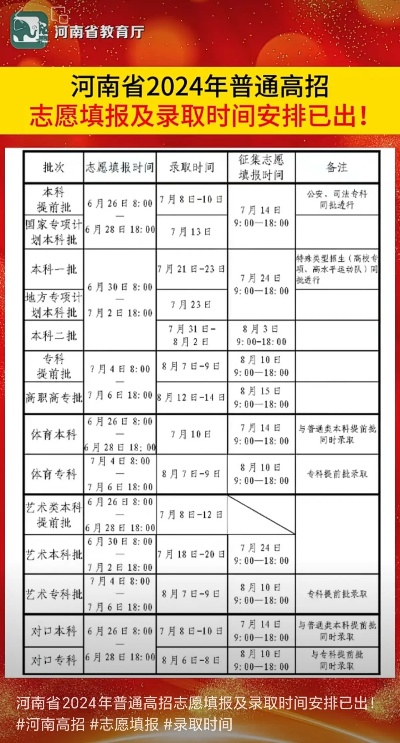

时间线里的玄机

1.河南高考成绩公布通常在6月25日前后,这个日子会让人坐立不安。查分那天,全家围在电脑前刷新页面的场景,比春节守岁还虔诚。成绩单跳出来的瞬间,有人哭有人笑,但真正的考验才刚开始。

2.提前批志愿填报窗口最先打开,艺术类、军校这些特殊类型都在这里。很多人会忽略这个批次,但它可能是低分考生的捷径。去年有个理科生文化课刚过线,靠着美术特长生身份进了211院校。

3.本科批填报黄金期在6月底到7月初,持续五天左右。这期间教育局官网总在深夜悄悄更新补丁文件,有经验的班主任会半夜爬起来下载打印,第二天带着黑眼圈给学生们划重点。

数据迷雾与真实选择

1.各校往年录取线就像天气预报,可以参考但别全信。去年郑州大学临床医学专业突然比前年高了28分,据说是因为短视频平台有个医生网红经常穿白大褂跳舞。

2.专业冷热转换比时装周还快。五年前土木工程挤破头,现在招生简章里都藏在角落;计算机类专业分数线年年看涨,但没人说得清四年后市场会不会饱和。

3.河南考生特有的纠结:出省还是留乡。580分在省外可能够到末流211,在省内能读河大的王牌专业。有个南阳的考生去年放弃海南大学选择河南师范,只因算错了机票钱。

填报现场的众生相

1.县城网吧在这几天变身志愿填报中心。穿着高中校服的学生们挤在包间里,屏幕上是各种志愿辅助系统,脚边堆着招生考试之友和啃了一半的烧饼。

2.家族智囊团在这个时候最活跃。有个洛阳考生被七大姑八大姨拉着算了三天命,最后在提交前五分钟把第一志愿从会计改成了殡葬管理,因为算命先生说这个行业五行属金。

3.复读学校的招生老师像候鸟般准时出现。他们带着诡异的笑容在咨询点转悠,专找那些对着分数线唉声叹气的考生,递上的宣传单写着"战一年,逆天改命"最残酷的现实是,我们以为在选择未来,其实是分数在替我们做选择。

技术时代的填报革命

1.智能推荐系统开始改变游戏规则。有个APP输入分数就能生成志愿表,但去年它把想学考古的考生全推荐去了地质大学,因为算法把"挖土"这个标签理解得太 literal。

2.直播咨询成了新潮流。高校招生办老师坐在镜头前回答弹幕问题,有个教授被问"宿舍有没有空调"突然起身,扛着摄像机走了十分钟展示每台空调的出厂日期。

3.大数据预测带来新的焦虑。某平台根据搜索热度生成"冷预警"导致学生们像躲瘟疫般避开那些被标记的专业,反而让真正的冷门专业变得更冷。

这几天总会下雨,潮湿的空气中飘着油墨味的报考指南,网吧键盘声和叹气声混在一起。我们在这座时间迷宫里兜兜转转,填进去的不只是代码组合,还有对未知的期待与恐惧。那些打印出来的志愿确认表,最终会变成通往不同世界的车票,而检票员就是时间本身。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论