每年夏天都有几百万家庭被一串数字搞得心神不宁,这串数字叫高考志愿号。它长得像银行卡密码,重要性却堪比人生密码,填志愿时总得翻来覆去核对十几遍。有些家长甚至觉得这组号码比孩子的生辰八字还重要,毕竟它决定了未来四年要在哪个城市吃食堂。

高考志愿号其实是连接分数和大学的数字桥梁

#数字背后的游戏规则

1.志愿号通常由省考试院分配,像超市存包柜的条形码,每个人独一份。不同省份编号规则略有差异,有的夹杂考生号后四位,有的混入学籍编号片段,但共同点是绝对不允许涂改。

2.填报系统里这串数字会变身成彩色磁贴,文科生蓝色理科生红色,艺术生是明黄色。老教师常说这就像不同兵种的肩章,系统扫一眼就知道该把考生分到哪个录取通道。

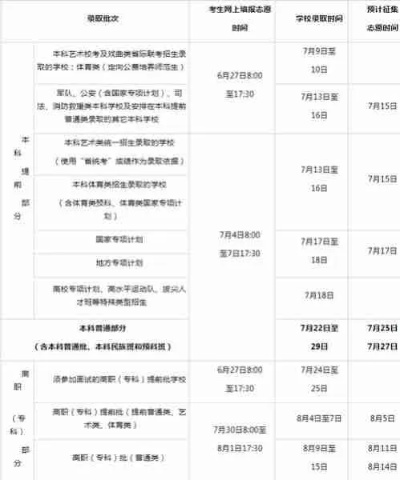

3.最戏剧性的是征集志愿阶段,那些被挑剩下的号码会重新排列组合。这时候经常出现某大学突然降分录取的都市传说,本质是系统在玩数字连连看。

#填报现场的微观战争

1.学校机房永远飘着风油精的味道,鼠标点击声比期末考试还密集。有个不成文的规定,前十分钟绝对不能提交,要等网络洪峰过去,否则很可能卡在付款界面变成现代版望夫石。

2.总有人把志愿号抄在三种不同载体上:小纸条贴手机背面,备忘录存云端,最传统的是用钢笔写在手腕内侧。去年真有考生冲进网吧发现忘带号码,当场给家里打视频电话看自己胳膊。

3.资深班主任会准备两套方案,A方案冲名校冷门专业,B方案保普通学校王牌专业。他们调方案的速度比火锅店换鸳鸯锅底还快,毕竟每隔五分钟就有家长汇报最新打听到的分数线。

#被误解的编号哲学

1.很多家长坚信吉利数字能带来好运,为此专门研究易经数理。实际录取系统只认二进制,那些精心挑选的888或666在服务器眼里和乱码没区别。

2.复读生的号码往往带着沧桑感,前四位是去年的年份代码。他们填报时总要多看两眼确认,像在检查信用卡过期日期,生怕又错过重要时刻。

3.最魔幻的是同名同姓者,明明分数差五十分,志愿号却像双胞胎。有年两个张伟被同一所大学录取,开学才发现一个是航空航天专业,另一个是空乘服务方向。

关于志愿号有个冷知识:它只在录取阶段是通行证,开学后就变成了博物馆里的恐龙化石。辅导员点名用学号,图书馆借书用校园卡,那串曾让人失眠的数字最终蜷缩在档案袋角落。

真正决定未来的从来不是某个号码,而是我们赋予这段旅程的意义。

志愿填报季终将过去,就像潮水退去后沙滩上留下的不只是贝壳。那些反复核对的数字,争吵过的专业选择,深夜刷新的录取页面,都会变成青春特有的记忆纹路。多年后同学聚会,可能已经记不清志愿号最后两位数,但一定记得那年夏天全家围在电脑前,空调呼呼吹着,而窗外蝉鸣正响。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论