每年六月,总有一群人在电脑前反复刷新页面,等待那个可能改变命运的数字。高考志愿档案如何录取这件事,说复杂也复杂,说简单也简单,就像拆盲盒前总得先看懂说明书。我们见过太多人因为没搞清规则,把好牌打烂,也见过有人摸透门道,硬是从夹缝里挤出一条路。

志愿表不是许愿池,录取逻辑藏在细节里

1. 分数只是入场券。很多人以为过了校线就稳了,其实专业线才是真正门槛。某个专业的实际录取分可能比校线高20分,也可能刚好卡线,全看当年填报热度。

2. 平行志愿不是平等志愿。虽然理论上六个志愿是平行的,但系统检索永远从第一志愿开始。把最想去的放后面,等于亲手给自己关上门。

3. 调剂按钮像把双刃剑。勾选后可能被分到冷门专业保底,不勾可能直接滑档。去年有个考生592分不服从调剂,结果比同分勾了调剂的人少拿三张录取通知书。

那些没人明说的潜规则

录取系统凌晨三点更新数据时,会有短暂的信息差。有些家长专门守着这个时间点查结果,比正常查询早六小时看到录取轨迹。高校招生办接电话的老师语气越官方,往往说明剩余名额越紧张,要是突然亲切起来,可能是某个专业没招满。

专业代码比专业名称重要十倍

填志愿时把"计算机科学与技术"写成"计算机技术"根本认不出来。代码输错一位,可能从医学院跳到农学院。去年某省考试院公布的数据里,有47个考生因此被完全不想去的专业录取。

分数线会跳舞

学校公布的分数线其实是录取结束后才生成的,就像购物车的总价是结算完才知道。所谓"预估分数线"根据往年数据猜的,遇到大小年(录取分数波动现象)就可能失准。前年某985院校土木工程专业突然降了31分,就是因为当年行业新闻吓退了不少人。

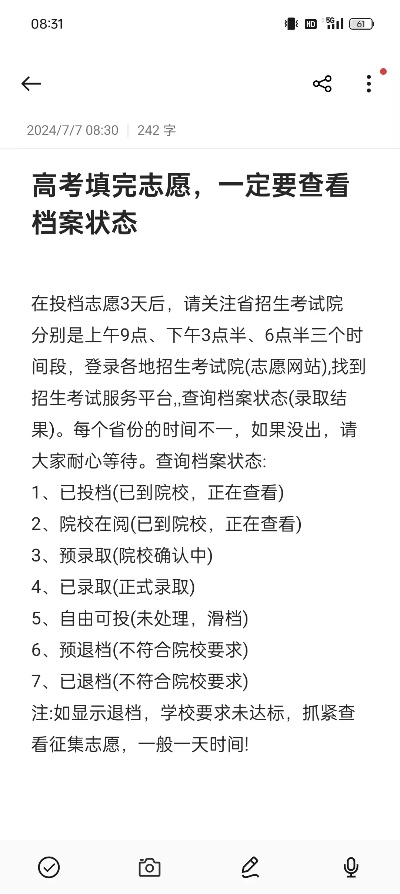

档案状态暗藏玄机

"已投档"录取成功,只说明分数达到该校最低要求。要是看到"院校在阅"说明正在分配专业,这时候专业志愿顺序就开始发挥作用。最揪心的是"预退档"状态,往往伴随着招生办那通让你头皮发麻的电话。

补录环节的幸存者游戏

征集志愿(补录)时放的名额,有些是录取后放弃入学腾出来的,有些是高校临时增加的。这时候经常出现分数倒挂,去年有考生526分补录进某211大学,比正常批次录取的同学低了整整49分。

体检表可能成为暗礁

军校警校的录取会卡视力,普通专业也可能因色盲受限。有考生文化分够上航空航天专业,却因体检表上"色弱"两个字被退档。志愿填报系统里那些密密麻麻的小字,真的会吃掉我们的梦想。

录取通知书有真假

骗子最爱伪造提前批院校的假通知书,专挑查询渠道不畅的偏远地区下手。真的通知书里会附带银行卡和校园卡,假的最多给张纸质文件。收到通知书先别发朋友圈,最好对照学校官网电话核实。

退档的十二种理由

从"专业已录满"到"外语口试不合格"档原因能写满一张A4纸。最冤的是"所报专业已满且不服从调剂"完全能避免的情况,每年让上万考生掉进复读班。

高考录取本质上是个匹配游戏,系统用算法把考生塞进最接近的格子。我们以为自己在选学校,其实是学校在用看不见的筛子选人。那些印着红头文件的录取规则,早就在暗处标好了每个人的可能性。

理解录取逻辑不是钻空子,而是对十二年寒窗的尊重。当我们在键盘上敲下志愿代码时,其实是在和无数素未谋面的竞争者下一盘盲棋。这盘棋没有悔棋键,但看清规则的人,总能在限定的步数里走出最优解。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论