每年夏天总有一群人在电脑前挠头,高考填报志愿大概多久能搞定这事成了家庭饭桌上的热门话题。有人说三天足够,有人折腾半个月还在改志愿顺序,其实这事儿和煮饺子差不多,火候时间全看馅料怎么调。

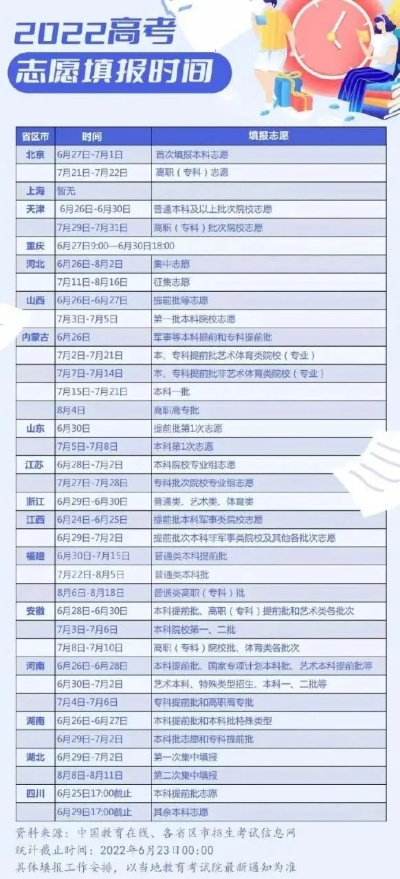

志愿填报从来不是倒计时的冲刺,而是持续二十天左右的拉锯战。从成绩公布到系统关闭,多数省份给十五至二十五天操作期,但真正有效的决策窗口往往压缩在头尾两端。前五天忙着查分对答案,中间十天反复横跳改主意,最后三天才红着眼眶点提交按钮。

那些看似充足的填报周期里藏着许多隐形时间黑洞。翻烂的招生简章在床头堆成小山,亲戚朋友推荐的"冷门好专业"每天新增三个版本,高中班主任突然在群里发就业率统计表。我们以为自己在做选择题,实际上是在玩真人版扫雷游戏。

关于填报进度的三个真相很少有人明说。一是分数线预测永远带着彩票性质,去年五百八能上的专业今年可能涨到六百二;二是所谓兴趣测试只能排除绝对厌恶项,对真正热爱的领域帮助有限;三是凌晨两点修改的志愿方案,第二天早餐时就会被全盘推翻。

把填报流程拆开看会发现许多矛盾点。教育部门建议的"稳保"需要精确计算往年录取线差,但各高校每年实际投档线就像青春期孩子的情绪般难以捉摸。我们精心设计的志愿梯度表,可能因为某个专业突然扩招就变成无效布局。

真正耗费时间的从来不是系统操作。登录平台填报十个志愿用不了半小时,但前期信息收集才是吞噬时间的无底洞。某个专业的课程设置要对比五所高校,某所大学的转专业政策需要打三次招生办电话确认,某个城市的消费水平得翻找三年前学长发的知乎帖子。

家长参与度与决策时长呈奇妙的正相关。当父母只是简单询问进展,填报周期通常控制在十天以内;要是组成包括七大姑八大姨的顾问团,光是"会计和审计哪个更适合女孩"开三次家庭会议。这种时候书桌上的招生资料会以肉眼可见的速度繁殖。

过来人的经验往往制造更多时间陷阱。表哥说"生物工程很有前途"时不会提实验室要泡到凌晨,学姐安利的"好专业"漏说了要自学编程。每个建议都像拼图碎片,收集越多反而越难看清完整图案。

技术手段看似节约时间实则制造新困扰。志愿辅助系统能一键生成方案,但我们总忍不住手动调整"万一第六志愿更合适呢";录取概率预测精确到小数点后两位,反而让人在78.3%和79.1%的选项间反复纠结。数字化工具把选择焦虑具象化成百分比数字。

地域选择消耗的精力远超预期。北京某高校和省城同类院校分数线只差三分,但"要不要去外省"讨论能写满三页便签纸。南方孩子纠结暖气问题,北方家长担心回南天,这些看似无关的因素会在深夜突然跳进决策天平。

专业名称的文字游戏偷走大量时间。"信息与计算科学"教的是数学而非计算机,"生物医学工程"医学院半毛钱关系没有。每个名称背后需要查证实际课程表,这种解码工作让填报变成大型文献调研现场。

最耗时的永远是那个终极问题:我们究竟愿意为哪个未来付出四年青春。分数能匹配的学校有几十所,真正让人辗转反侧的是对未知的想象。在某个平行宇宙里,选择土木工程的自己会不会比现在选的汉语言文学更快乐,这种假设能让人盯着天花板到天亮。

填报系统关闭前两小时会出现神奇的时间膨胀效应。明明检查过二十遍的志愿表,最后时刻突然觉得该把第三志愿和第七志愿调换位置;原本坚定要学医的手,在鼠标悬停在""按钮上时开始微微发抖。这种临门一脚的犹豫往往源自对选择权即将消失的恐惧。

回头看整个填报过程,真正有效的决策时间可能不超过八小时。其他时间都消耗在信息过载的焦虑里,消耗在家人欲言又止的眼神里,消耗在朋友圈晒录取通知书的比较里。那些反复修改的志愿方案,大多最终又回到最初直觉选择的版本。

填报志愿的时间长短从来不是问题关键。有人用三天完成高质量决策,有人半个月还在原地转圈,区别在于是否建立了清晰的筛选框架。给学校专业排名的六个维度赋分,比盲目翻阅三百页报考指南有效率得多。

志愿填报是人生少见的可量化选择实验。分数划定了选择范围,时间提供了调整余地,最终那个确认键按下去的瞬间,其实是为之前所有纠结画上的休止符。与其说我们在填报志愿,不如说在有限条件下预演成年后的每次重大抉择。

那些看似浪费在反复修改上的时间,本质上都是必要的心理缓冲。就像暴雨前蚂蚁要多次试探洞口,我们也需要足够长的犹豫期来确认选择。填报系统关闭的提示音响起时,所有焦虑突然变得轻盈——因为知道无论如何,九月总会带着新故事准时到来。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论