每年六月,总有一群人在电脑前反复刷新页面,手指悬空不敢落下——说的就是填报高考志愿的我们。高考怎么报名注册志愿这件事,看似只是点几下鼠标,实际藏着无数需要提前琢磨的门道。那些填错代码的懊悔、漏看规则的遗憾,往往就藏在最不起眼的操作步骤里。

志愿填报的本质是把未来四年的选择权握在自己手里,而这份权利从登录系统那一刻就开始生效了。有些省份的填报系统会在凌晨开放,结果半夜两点蹲守的家长发现需要手机验证码,孩子却开着免打扰模式睡得正香。提前三天把准考证号、身份证、绑定手机这些材料装进透明文件袋,比任何填报技巧都实在。

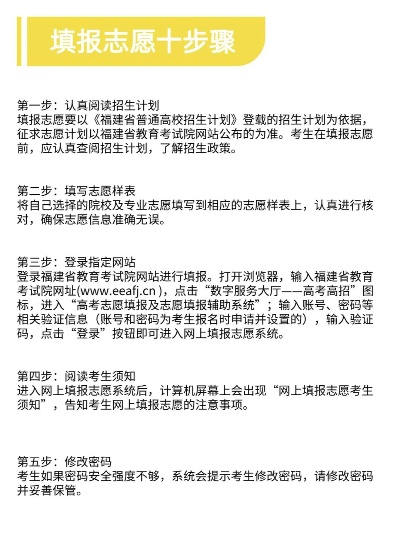

系统登录那些坑

1. 总有人把考生号当成准考证号输入,其实这两个八位数的号码通常印在同一张卡片的正反面。最好用铅笔在号码下方标注用途,系统提示错误时能快速核对。

2. 首次登录强制修改的初始密码,建议设置为包含字母和数字的组合。曾经有考生设成12345678,结果志愿被恶意篡改,虽然能申诉但错过了最佳填报时段。

3. 验证码区分大小写的设定最容易被忽略,当页面显示"凭证信息错误",不妨先看看是不是没按下大写锁定键。

表格填写潜规则

1. 提前批院校的专业代码和本科批可能完全不同。某个航空航天类院校的飞行技术专业,在提前批是01开头,到了本科一批就变成37开头,对着去年的代码表填今年志愿会吃大亏。

2. 是否服从调剂这个选项藏着玄机。如果铁了心要读某校的考古专业,勾选不服从可能直接滑档;但勾了服从,说不定会被调剂到完全没接触过的地质工程。

3. 艺术类考生要特别注意"文化课成绩""成绩"的填报位置,去年有美术生把速写分数填到了语文成绩栏,系统居然通过了验证。

时间节点的博弈

1. 别被截止日当天的网络拥堵吓到。有位考生在结束前两小时提交,发现系统卡顿就直接关了网页,其实后台仍在处理请求,十分钟后再登录发现已经提交成功。

2. 修改次数限制是个伪命题。系统显示的"还可修改3次"指的是志愿表结构变动次数,单纯调整专业顺序不会消耗机会。

3. 确认环节的短信验证码有效期只有五分钟,但很多家长习惯等到最后时刻才点击获取,结果遇上信号延迟就只能干着急。

那些没人明说的真相

1. 招生办老师接电话时说的"分数比较稳"意思是"按往年看有可能"考生超分数线2分没被录取,才知道老师说的"稳"超5分的情况。

2. 专业名称相似度90%的两个方向,课程设置可能天差地别。某高校的"电子信息工程"硬件电路设计,而"电子科学与技术"主要研究半导体材料。

3. 志愿填报指导书上标注的热门专业,等到毕业时可能已经人才饱和。五年前遍地开花的物联网工程,现在很多毕业生在转行做软件开发。

带着饭盒在网吧蹲守整天的父亲,反复擦拭眼镜核对代码的母亲,还有那个咬着笔帽在草稿纸上划掉第20版志愿方案的自己——这些才是高考志愿填报最真实的画面。

我们永远无法做出完美选择,但至少要让每个选项都经得起五年后的追问。当点击最终确认按钮时,记住这不过是人生无数交叉路口中的一个转弯,真正决定方向的,永远是踩油门的那个自己。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论