每年六月的热浪里,总有一群人在高考结束后的短暂狂欢后陷入新的焦虑——志愿填报的日子到底定在几号?这个问题看似简单,却藏着无数家庭的辗转反侧。高考之后几号报志愿这件事,就像悬在头顶的达摩克利斯之剑,明明知道它迟早会落下,但具体时间总让人坐立不安。

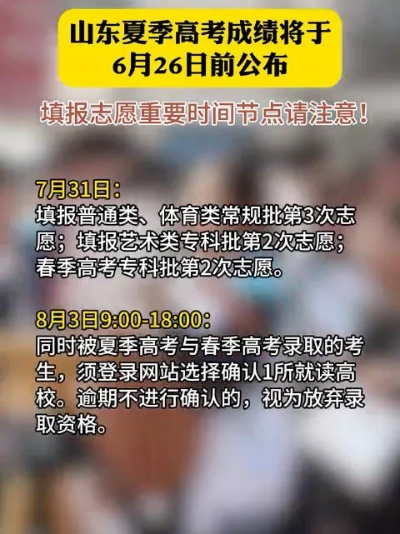

不同省份的志愿填报时间就像不同性格的亲戚,有的急性子六月下旬就催着你做决定,有的慢性子能拖到七月中旬才开口。

我们翻遍省教育考试院的公告,发现那些密密麻麻的时间表里藏着三个真相:提前批总跑在最前面,本科批像马拉松选手般稳定,专科批则像散步的老人不紧不慢。

#各地填报时间差异观察

1.江苏考生习惯在六月二十四日左右打开填报系统,他们的鼠标在键盘上敲击的声音比蝉鸣更密集。北京家长则多等三天,在成绩公布后的四十八小时内必须完成这场无声博弈。广东的填报窗口开得最任性,分三段进行的方式让本地论坛里飘满倒计时帖子。

2.西南地区的节奏明显慢半拍。四川的本科志愿截止日往往踩着七月的门槛,贵州的专科志愿能拖到八月还在补录。这种差异让人想起地理课本上的时区划分,只不过这次划分的是人生轨迹的时差。

3.最特殊的是上海,他们的综合评价批次在六月十号就悄悄启动,等别的省份刚开始热身,这边已经有人收到预录取短信。这种提前量让周边省份的考生看着自己空白的志愿草稿纸,胃里泛起微妙的酸涩感。

#填报前的五个准备动作

查分当天的日历应该用红笔圈出两个日期:成绩公布日与志愿填报起始日。

这两个日子中间夹着的缓冲期,决定着我们是用三天速成志愿填报技巧,还是能慢条斯理地开家庭会议。

1.书桌左手边要摆着去年各校的录取线对照表,右手边放着今年招生计划变动说明。电脑收藏夹里至少存着三个不同机构的志愿推荐系统,虽然知道它们算法可能互相打架。

2.家族群里突然冒出的表哥表姐都变得热情起来,他们七嘴八舌的建议比学校发的报考指南还厚。这些过来人的经验有时比分数线更有温度,虽然偶尔会带着个人滤镜。

3.班主任在毕业聚餐上塞的小纸条别弄丢,上面写着高校招生组的联系方式。这些号码在填报前三天会变得异常珍贵,电话那头的老师可能正同时应付二十个同样焦虑的咨询。

4.准备五套不同方向的志愿方案这件事,就像出门旅行带备用衣服。冲高的方案要够得着心跳加速,保底的选项得让人睡得着觉,中间那些则充满恰到好处的期待。

5.填报系统的登录密码最好抄在物理笔记本上,电子备忘录可能在你最需要的时候提示指纹识别失败。这个细节看似无关紧要,直到我们看见复读班里有学生因为锁死账号错过第一批次。

#时间节点的蝴蝶效应

六月二十八日与二十九日的区别,在某些省份意味着是否能赶上专项计划的车。那些贴在教室后墙的倒计时数字,突然变成更精确的填报系统倒计时。

1.凌晨四点蹲守系统更新的家长不在少数,他们发现某些学校的报考热度在黎明前会发生奇妙波动。这种观察比股市k线图更让人神经紧绷,毕竟押上的是孩子未来四年的光阴。

2.艺术类考生总要多看几轮月亮,他们的填报周期被各种校考合格证切割得支离破碎。某个院校的专业排名公布时间,可能直接推翻之前所有的志愿排序逻辑。

3.高职扩招的政策风向来去匆匆,七月中旬才决定走这条路的考生,会发现某些优质院校的剩余计划比雨季的积水蒸发得还快。这种时间差制造的机会窗口,往往只开半扇。

#被忽略的隐藏时钟

真正的时间管理大师会在出分前就摸清所有批次的时间嵌套关系。

那些看似无关紧要的补录时间,可能是掉档考生的救命稻草。

1.征集志愿的时间公告总藏在官网二级页面,这个信息差让部分考生在八月初才惊觉自己错过末班车。手机里的日历提醒功能这时显得比任何备考app都实用。

2.军校和公费师范生的体检政审时间线是独立王国,它们的时钟比普通批走得更急。打算报这类志愿的考生,最好在高考前就准备好全套证明材料。

3.少数民族预科班的录取节奏像草原上的云朵飘忽不定,它的结果公布时间可能影响后面所有批次的志愿调整策略。这种连锁反应需要预留出足够的应急处理时间。

那些填报截止前两小时的系统拥堵,已经成为过来人口中的都市传说。当我们终于点击确认按钮时,才明白这个看似简单的日期选择,其实是十二年求学历程的最后一个标点符号。志愿填报的日子不是终点站,而是换乘大厅里闪烁的列车时刻表,告诉我们下一段旅程何时发车。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论