这两天总有人问我高考要报哪些志愿,好像填志愿比考试还让人头疼。其实这事儿没那么玄乎,无非是把未来几年交给哪张课桌的问题。有人盯着名校光环,有人盘算就业前景,更多人是在分数和兴趣之间来回拉扯。

真正重要的不是选对答案,而是找到让自己不后悔的解题思路。

专业选择的三重过滤法

1.分数能摸到的最上层货架,决定了我们有多少选择权。重点不是攀高枝,而是看清哪些学校专业组能接住我们的成绩单。

2.四年后想成为什么样的人,比现在喜欢什么更难回答。讨厌数学的人可能爱上编程,文科生也能在法学领域找到节奏。

3.那些名字花里胡哨的新专业,不如看看它们大三大四的课程表。人工智能可能教成计算机基础,大数据分析或许在学Excel高级函数。

城市基因对大学的改造常常被低估。同样学金融,上海二本和西北重点的资源倾斜度能差出两个量级,实习机会的差距就像早高峰的地铁和草原上的马群。但偏远地区的985院校保研率可能更高,图书馆的座位也不用抢。

亲戚朋友的建议要过筛子。说计算机赚钱的叔叔可能不知道35岁裁员线,推荐师范的表姐未必了解现在考编的惨烈程度。每个行业都有黄金期和黄昏时刻,二十年前最火的是生物工程,十年前建筑专业挤破头。

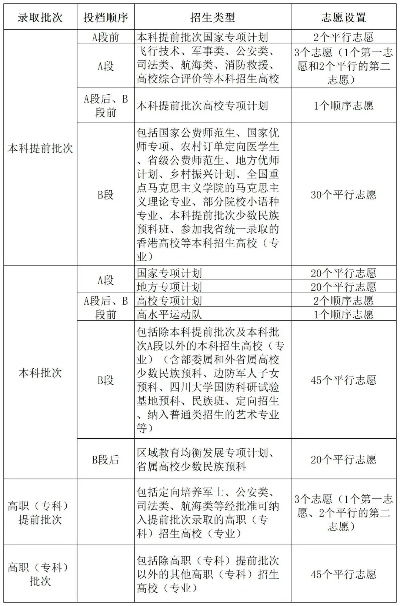

平行志愿的填报策略像在玩田忌赛马。前两个位置可以放跳起来才够得着的梦想,中间得摆稳当的保底选项,最后留个意外惊喜的通道。别把所有鸡蛋放在提前批的篮子里,除非我们确定能忍受军事院校的作息。

冷门专业可能是隐藏副本。古生物学每年毕业不到百人,博物馆和研究院却总在招人;茶学专业听着像种地的,实际上包含了品牌运营和国际贸易课程。就业市场的供需关系永远在动态平衡。

家里没矿的孩子要现实点。艺术类专业的器材费堪比奢侈品,中外合作办学的学费能抵半年工资。普通家庭的孩子选医学虽然辛苦,但至少能保证十年后有碗稳当饭。

那些看起来万金油的专业,往往需要自己往里填内容。学工商管理如果不考会计证,毕业可能只会管理自己的失业状态;英语专业不辅修其他技能,竞争力还不如翻译软件更新得快。

学校官网的就业报告要倒着看。把签约率的分子分母拆开,会发现国企招聘里可能包含自家附属幼儿园,高薪岗位或许集中在某个特色专业。给招生办打电话时,记得问清专业分流的具体规则。

职业测评只能当参考书。测试说适合当医生的人可能晕血,推荐学土木的结果恐高。做决定前最好去大学蹭两节课,教授讲课的催眠程度和专业难度成正比。

转专业比想象中困难。大部分学校设定了前5%的成绩门槛,热门专业还要再加一场考试。与其指望入校后调头,不如现在就把专业志愿排好优先序。

填报系统关闭前要检查三件事:专业代码有没有抄错,调剂选项是否勾选,密码有没有告诉过班主任。点击确认的那一刻,我们交出的不只是志愿表,还有对未来的某种想象。

关于高考志愿这件事,说穿了就是场信息战加心理战。分数给了我们入场券,但真正决定坐哪个位置的,是那些藏在招生简章背后的细节,和对自己够不够诚实的判断。没有完美选项,只有更合适的组合方式。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论