填志愿这事儿吧,说大不大说小不小,关键得把学校摸透了才行。高考志愿如何了解学校可不是光看分数线那么简单,食堂好不好吃、宿舍有没有空调、老师会不会划水,这些细节都可能影响未来四年的幸福指数。我们得像个侦探似的,把目标院校里里外外扒个底朝天。

真正了解一所学校需要穿透官网的漂亮话,抓住那些不会印在招生简章上的真实信息。

#别光盯着录取线看

1.分数线只是入场券。很多同学拿到成绩就急着对比往年录取线,这当然重要,但千万别被数字框住。某些专业在不同年份可能波动二三十分,要看近五年的趋势线,别被某一年的偶然数据带偏节奏。

2.排名游戏要会玩。985211这套老标签之外,得看看学科评估结果(教育部定期发布的专业排名)。有些双非院校的王牌专业,就业质量反而吊打名校冷门系,企业校招时心里门儿清。

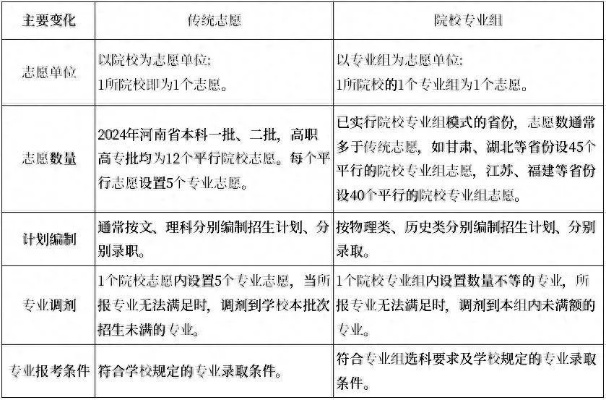

3.投档规则藏玄机。平行志愿下每个学校的专业录取方式不同,有的设级差分(第二志愿减分录取),有的承诺见档不退。要研读招生章程里的小字部分,这事关我们会不会被调剂到考古系。

#线上线下结合侦察

1.官网也有干货。别被首页的航拍视频迷惑,重点翻找教务处发布的培养方案,看看专业课是不是十年前的老古董。就业质量报告通常藏在招生网最深处的PDF里,真实就业率比宣传册靠谱得多。

2.混进新生群潜水。QQ微信搜年份+校名,潜伏进学生自发组织的群。这里能听到真实吐槽:实验室设备是否生锈,选课系统要不要凌晨抢课,甚至能挖到某某教授挂科率50%的江湖传说。

3.实地考察要会看。有条件就去校园转悠,注意观察图书馆占座率、运动场破损程度、小树林情侣密度。食堂尝顿饭,宿舍楼看晾衣杆,这些生活细节比校史馆的奖杯更能说明问题。

#过来人的话要辩证听

1.学长姐是双刃剑。同一个专业可能有人夸上天有人骂到地,要分辨抱怨是针对专业本身还是个人适应问题。特别注意那些转专业失败者的评价,往往最一针见血。

2.教师队伍看构成。官网师资介绍里,留意有多少老师是近五年引进的年轻博士,这反映学科发展活力。但也要小心某些专业全靠返聘老头撑门面,可能面临青黄不接。

3.城市基因会渗入校园。北上广深的实习机会确实多,但二线城市的校企合作可能更紧密。某些专业比如影视编导,城市文化氛围直接影响创作视野,这点容易被忽略。

#冷门参数决定生活质量

1.教务系统很要命。有些学校还在用上古世纪的选课系统,抢课堪比春运抢票。教务处办事是否要跑八个窗口,这些行政效率问题会持续折磨四年。

2.转专业门槛摸底。哪怕现在对专业很笃定,也要了解万一想转时的考核方式。有的学校只看大成绩,有的要加试素描或高数,这些隐藏规则能救命。

3.校友网络含金量。查查这个学校在目标行业的校友数量,某些银行电力系统存在明显的校友派系。行业招聘会上有没有该校专属通道,这种隐性福利官网绝不会写。

填志愿像在解一道没有标准答案的多元方程,每个变量都可能改变人生轨迹。我们得学会把光鲜的招生广告和粗糙的现实之间那层滤镜摘掉,用福尔摩斯式的观察力拼凑出学校的真实轮廓。

有时候垃圾桶边的外卖包装数量,比校长致辞更能反映校园生态。

那些藏在贴吧角落的三年前的老帖子,教务处公告栏里字迹模糊的处分通知,或许才是揭开真相的关键碎片。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论