每年六月下旬那段空调房里冒热气的日子,福建的高考生们总得面对一场比考试还磨人的选择题——填志愿。福建高考完填志愿时间通常卡在成绩公布后的三五天,短得像是被压缩过的暑假前奏曲。那些印着院校代码的厚册子刚翻到卷边,鼠标已经在志愿系统页面上来回划拉出火星子。

一、时间线总爱玩捉迷藏

1.成绩公布日通常是志愿倒计时的发令枪。福建省考试院喜欢在某个工作日上午突然甩出分数查询链接,朋友圈瞬间被截图刷屏。从那一刻起,我们脑袋里就装上了隐形秒表。

2.提前批总跑在最前头。军校警校这些特殊类型院校的截止日期往往比本科批早两三天,搞得想冲提前批的同学得把熬夜复习的劲头拿来熬夜查资料。

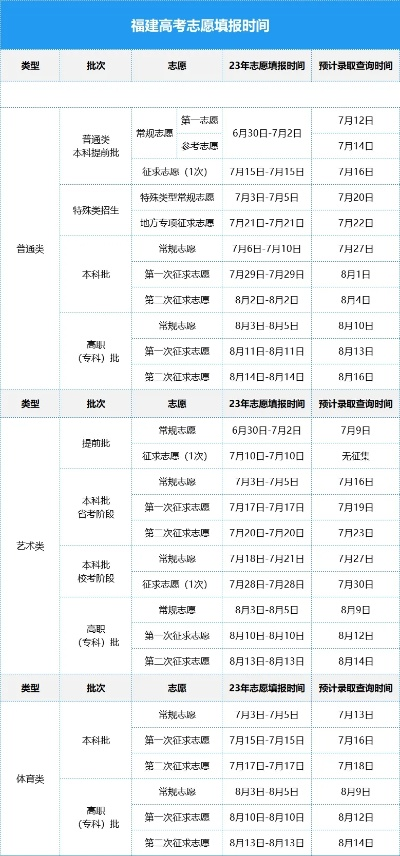

3.常规批次像被切片的火腿肠。艺术类、体育类、普通文理科各自有独立时间段,系统开放那几天总有人记混日期,把本该昨天提交的志愿拖成明天过期的计划。

二、填报系统里的生物钟

1.服务器在高峰时段准点卡顿。每天上午九点到十一点这个黄金时段,全省几万考生集体点击提交的盛况,能让最稳定的系统变成老式收音机,滋啦滋啦响着加载动画。

2.修改次数比女生的自拍还频繁。虽然理论上可以无限次修改志愿顺序,但每次调整都像在玩扫雷,生怕手滑把保底学校顶到第一志愿去。

3.最终确认键带着仪式感。那个红色按钮按下去之前总要深呼吸,仿佛能听见未来四年在硬盘里咔嗒一声存档的声音。

三、家里蹲作战指挥部

1.客厅茶几自动升级成沙盘。往年这时候,每家每户的玻璃茶几上都铺着打印的历年分数线,不同颜色的荧光笔划出的波浪线比股票走势图还密集。

2.亲戚群变身智库中心。突然冒出来的七大姑八大姨个个都是隐藏的985高材生,他们用语音方阵推荐的"门好专业"听着像超市促销员在介绍新口味方便面。

3.中学老师电话成了热线。班主任那部旧手机在志愿期间通话时长暴涨,电话那头的问题从"孩子该冲还是该稳"到"专业是不是挖煤的"应有尽有。

四、藏在时间夹缝里的焦虑

1.倒计时催生奇特生物钟。有人凌晨三点惊醒突然想起没核对院校代码,有人吃着午饭筷子突然停在半空——那个专业去年位次到底是多少来着。

2.平行志愿像排列组合题。四十个志愿空位摆在那里,冲稳保三档比例怎么分配都能写出二十种排列方案,草稿纸上密密麻麻的数字看着像在破译密码。

3.确认提交后的虚空期最煎熬。系统关闭到录取结果公布那段日子,我们反复登陆查状态的频率,比青春期查暗恋对象朋友圈还勤快。

五、那些年我们追过的误区

1.死磕分数线的数字游戏。去年某校最低录取分是580,就非要把579分的自己塞进志愿表,这种操作和用指甲钳剪钢筋有什么区别。

2.专业名称引发的美丽误会。"信息与计算科学"不是学修电脑,"考古学"上课不发洛阳铲,这些冷知识要到开学典礼才恍然大悟。

3.地域歧视链的自我束缚。总觉得北上广深之外都是文化沙漠,后来发现某些二线城市大学的图书馆,比一线城市的出租屋宽敞多了。

志愿表交上去那刻才明白,这个夏天最漫长的等待不是等分数,是等那个红色录取通知书穿过半个中国来拥抱我们。

那些在空调房里反复修改的志愿顺序,那些和父母争执不休的专业选择,最终都会变成行李袋上的托运标签。福建的夏天总是特别长,长得足够让所有忐忑不安都发酵成期待。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论