每年六月,总有一群人在纸上涂涂改改,试图用几行代码决定未来四年的去向。高考志愿的预测是什么,这事儿说玄也玄,说简单也简单。它像天气预报,有数据支撑却总带点误差;像老中医把脉,经验主义里掺着点直觉。我们蹲在人生十字路口,看着那些专业名称和分数线,试图从一堆数字里捞出自己的命运。

预测的本质是帮我们看清概率,而不是替我们做决定

#分数线背后的蝴蝶效应

1.录取线每年波动像心电图,但总归围绕某个值打转。前年爆冷门的专业,今年可能挤破头;去年热到发烫的方向,转眼就降温。我们得学会看三年以上的数据趋势,而不是被最近一年的数字牵着走。

2.院校扩招政策像突然打开的水龙头。某些学校会突然增加几十个名额,这种信息往往藏在招生简章的角落里。关注教育部门官网比听小道消息靠谱得多。

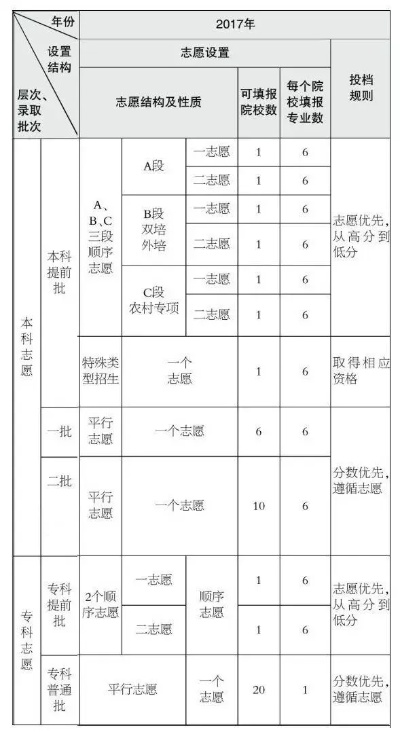

3.平行志愿的投档规则是场精密计算。把自己最想去的放前面没错,但前两个志愿不妨冲一冲,中间三个求稳,最后两个必须保底。这种梯度设置能避免滑档的噩梦。

#专业选择的迷雾剧场

1.那些名字花里胡哨的新专业,课程表可能还在调试中。人工智能学院听着高大上,有些学校其实刚把计算机专业改个名。我们得查培养方案,看具体学什么课程。

2.传统专业正在悄悄变形。中文系开始教新媒体写作,机械专业加了不少机器人课程。同一个专业名称在不同学校,培养方向可能差出十万八千里。

3.冷门专业不意味着就业差。古生物学每年毕业生不到百人,相关单位抢着要;殡葬管理专业就业率常年百分百,就看我们能不能突破心理关卡。

#城市因素的隐藏权重

1.一线城市实习机会多,但成本也高。北京上海的学生周末就能去知名企业打杂,地方院校可能大四才有集中实习。我们得衡量家庭经济条件和职业规划。

2.气候饮食这些软因素常被忽略。南方孩子去东北读书,第一个冬天可能被暖气宠坏;西北学生到沿海城市,天天抱怨饭菜太甜。

3.校友资源有地域聚集效应。在某个城市读大学,毕业后当地企业里到处都是学长学姐。这种隐性人脉网,比招聘会上的承诺实在得多。

最残酷的真相是:没有完美的志愿,只有不断修正的人生

#预测工具的局限性

1.那些号称能精准预测录取概率的APP,算法其实很粗糙。它们不知道今年某个专业突然被网红带火,也算不出隔壁高中有多少人会填报相同志愿。

2.咨询机构给的方案带着利益倾向。推荐独立学院的专家可能拿招生提成,鼓吹中外合作项目的也许赚的是学费分成。

3.亲戚朋友的经验容易过期。五年前的就业红海,现在可能已成荒漠;他们当年看不上的专业,说不定正站在新风口。

#我们自己才是最大变量

1.兴趣会变,大一喜欢的专业到大三可能厌烦。当初为逃避数学选的文科,后来发现要学统计学更头疼。

2.能力在成长,高中擅长的科目未必代表大学潜能。物理考得好的同学,可能在理论物理课上怀疑人生。

3.行业风向变得比翻书快。入学时火爆的行业,毕业时可能饱和;当初冷门的领域,说不定突然站上浪潮之巅。

志愿填报像在雨林里开路,预测只是帮我们避开明显的沼泽和悬崖。

真正重要的不是预测准不准,而是我们有没有带着指南针和开山刀上路的勇气。那些数字和排名终会淡去,留下的是我们如何在未知中走出自己的路。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论