记得那时候填志愿,手里捏着分数条,心里比做数学压轴题还慌。以前高考志愿怎么填报这事儿,说简单也简单,说复杂也复杂,全看我们能不能把那些弯弯绕绕的门道摸清楚。现在回头看,有些坑明明能避开,有些机会明明能抓住,可惜当年没人掰开揉碎了讲给我们听。

志愿填报的本质是拿有限的分数换最划算的未来

分数高低决定选择范围,但真正影响结果的往往是填报策略。有人600分进211,有人同样分数读二本,差别就在会不会玩这场规则游戏。

吃透录取规则是基本功

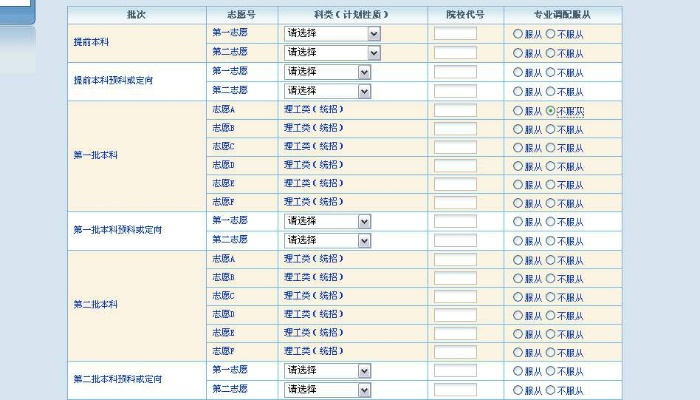

1. 顺序志愿时代完全看志愿排序,第一个没录上可能直接滑档。现在平行志愿允许我们冲稳保,但院校专业组的模式又把水搅浑了。

2. 分数优先和志愿优先两种模式天差地别。前者保护高分考生,后者让第一志愿变得极其危险,得翻透目标学校的招生章程。

3. 专业级差这种隐形陷阱最坑人。第二志愿专业可能要扣掉3-5分再和别人比,填不好直接浪费几十分。

信息战决定成败

1. 学校发的报考指南早就过时了。要混进毕业生群问真实就业情况,查教育部学科评估比看广告靠谱十倍。

2. 冷门专业突然变热门的故事年年有。某年考古学因为网红教授爆火,分数线直逼金融,这种风向标得盯紧社交媒体。

3. 提前批里藏着神仙机会。公费师范生包分配工作,军校免学费还有津贴,但这些优惠都有服务年限的锁链。

匹配比名气重要

1. 985的王牌专业可能不如双非的特色专业。某邮电大学的通信工程碾压多数综合院校,行业认的是这个金字招牌。

2. 性格测试比分数线测试更要紧。让坐不住的人学会计,让社恐患者干营销,四年下来折磨的是自己。

3. 城市本身就是教育资源。北京上海的普通一本,提供的实习机会可能超过偏远地区的211,这个溢价得算清楚。

那些年踩过的经典坑

1. 只看最低录取线死得快。某专业最后一名可能是少数民族加分考生,正常考生得看平均分才稳妥。

2. 不勾选服从调剂就像走钢丝。某年有考生只填临床医学不调剂,结果比分数线高30分还是落榜。

3. 国际班和中外合作不是捷径。英语差的进去天天熬夜啃原版教材,拿不到外方学位证就白交十几万学费。

过来人的野路子

1. 二本踩线生可以赌征集志愿。有些偏远院校补录时能降20分录取,用空间换机会。

2. 提前联系招生办有奇效。分数卡线时打电话表明强烈意愿,学校可能为揽好生源追加计划。

3. 大类招生是双刃剑。进去后分流考试更残酷,金融大类可能一半人被迫去学保险学。

十年前的表哥非要冲某985擦线专业,结果被调剂到哲学,现在做跨境电商倒也挺好。志愿填报像天气预报,再精准的预测也抵不过人生这场无常的风。

真正重要的不是我们把志愿表填得多完美,而是无论被命运分到哪个岔路口,都保持向前走的勇气和智慧。

那些通宵翻报考指南的日子已经泛黄,但当年纠结的每个选择都长成了今天的模样。填报技巧终会过时,唯有认清自己这项本事永远保鲜。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论