填志愿这事儿就像在超市挑酸奶,货架上摆着几十种口味,我们却只能往购物车里放有限的几瓶。高考生有多少志愿这个问题,每年夏天都会被无数家庭反复掂量。有人觉得填满才踏实,有人精挑细选只留真爱,其实答案藏在每个人的分数条和梦想清单的夹缝里。

真正重要的不是能填多少志愿,而是有多少志愿真正属于我们

政策给的数字游戏

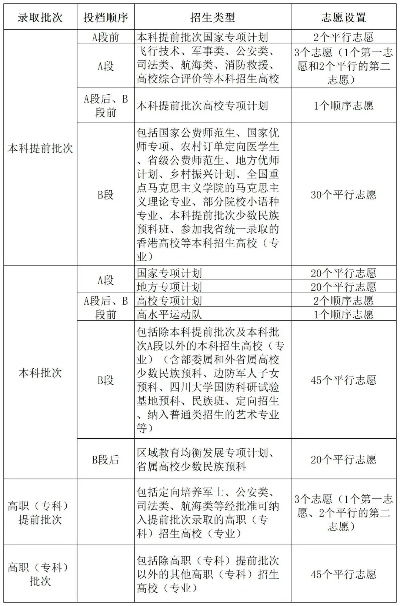

1.大多数省份允许填报30-50个专业组(相当于把学校和专业打包选择的单位),北京上海能填到80个,但内蒙古这类地方可能只给20个机会。这些数字每年会微调,得看当年发的招生手册。

2.平行志愿规则下,前五个位置最金贵。系统检索时从第一个开始匹配,分数够就截停,后面填的再漂亮也成了摆设。很多人把最想去的放第三位,这种中庸策略反而容易错失良机。

3.提前批和普通批是两套独立系统。军校艺术类那些特殊招生占用的名额,不影响后面常规批次的填报数量。有人以为提前批没录上会少个机会,其实只是多买张彩票。

抽屉里的备用方案

1.超过八成考生实际有效志愿不超过15个。那些填满80个的人,后三十个往往是随手填的冷门专业,真被录取了反而要纠结去不去。备胎太多会模糊真正的方向。

2.专业调剂选项是个隐形志愿。勾选后等于默认接受该校所有低分专业,有些学校甚至会把我们分到完全无关的领域。这个选项该不该打勾,得看学校有没有不能忍的垃圾专业。

3.二本三本合并后,志愿表上的层次变少了,但好大专的分数线现在比差本科还高。把专科志愿掺在本科里填报,可能意外打开新世界的大门。

数字之外的真相

1.亲戚朋友建议的志愿数量往往带着他们的焦虑。班主任说填满才保险,姑姑说求精不求多,但没人比我们更清楚自己凌晨三点刷题时在想什么。

2.分数刚过线段的考生最纠结数量。压一本线的总想赌一把好学校,结果三十个志愿全填冲刺型,掉档了才发现忘了留保底选择。

3.复读生的志愿表通常更短。经历过一次录取的人,要么更清楚自己想要什么,要么彻底迷失方向。他们填写的每个数字背后都有去年夏天的影子。

被忽视的减法艺术

1.删除志愿比添加更需要勇气。划掉某个学校时就像在亲手关上一扇门,但留着所有门的结果可能是被困在玄关。

2.专业优先派往往志愿数量少。认准计算机的考生可能连填十个院校的计算机系,这种孤注一掷需要足够硬的分数当筹码。

3.城市偏好能瞬间精简列表。非北京不去的孩子自动过滤掉百分之八十选项,这种执念可能错过外地名校的性价比之选。

志愿表上的数字从来不是数学题,而是我们用十二年青春换来的选择题答案。

那些没被填写的空白处,有时候比填满的格子更能定义我们是谁。当打印出来的志愿表带着油墨香落在手里,真正重要的不再是能选多少,而是敢不敢为某个选择放弃其他所有可能。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论