每年六月,总有一群人在纸上涂涂画画,对着电脑屏幕发呆。高考本科总共多少志愿这个问题,像夏天粘在脖子后的汗珠,甩不掉又挠不着。我们翻烂了报考指南,听腻了专家讲座,可那些数字组合起来还是像解不开的数学题。其实答案就藏在每个人不同的选择里,有人填满所有格子才安心,有人精挑细选三五所就交卷。

填报志愿的本质是把未来折叠成几行代码

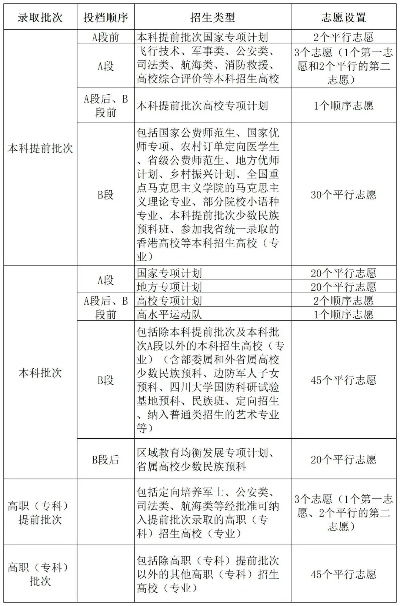

志愿表上的数字游戏从来不是简单的加减法。有些省份允许填三十个平行志愿,像撒网捕鱼;有些地区限定六个梯度志愿,像走钢丝。内蒙古的实时动态排名能把人逼出冷汗,浙江的八十个专业加院校组合让人眼花缭乱。我们总在担心漏掉最优解,却忘了最适合的选项往往不需要太多。

上海家长喜欢把志愿表分成冲稳保三截,山东考生习惯用位次换算往年分数线。湖南的本科批能填四十五个院校专业组,江苏的普通类本科却有四十个平行志愿额度。这些数字背后藏着地域特性和政策考量,就像不同菜系的调味偏好,没有绝对的好坏标准。

数量与质量的永恒博弈

十个志愿和三十个志愿的区别,类似于逛超市推大车还是拎篮子。前者要求极高的决策精度,后者容易陷入选择困难。见过把每个志愿都填成临床医学的倔强考生,也遇到过用骰子决定专业排序的随性少年。真正重要的是理解游戏规则:平行志愿遵循分数优先,梯度志愿讲究策略布局。

辽宁的本科批能填一百一十二个志愿单位,听起来像在玩俄罗斯方块。但多数人填到五十个就开始重复堆砌,最后十个空位纯粹是强迫症发作。青海的提前批加普通批总共十二个志愿额度,反而逼着考生做减法。志愿数量多少从来不是重点,关键在于我们是否真的了解那些专业代码代表的人生可能性。

被数字掩盖的真相

翻看录取数据会发现,百分之八十五的考生最终被前五个志愿录取。那些精心设计的第十六到第三十志愿,多半沦为心理安慰剂。有个文科生把第三十八志愿填成核电工程,后来他说当时纯粹是想看看表格能不能自动纠错。志愿数量像保险箱密码位数,超过某个临界值就失去实际意义。

天津的五十个专业组志愿和海南的二十四院校志愿,本质上都是概率游戏的道具。真正影响结局的永远是前三步棋:冲的院校是否值得冒险,稳的选项是否真正匹配,保底学校是否愿意四年朝夕相处。我们往往在数量迷宫里走得太远,忘了当初为什么出发。

机械重复与个性表达的拉锯战

见过复读生用去年相同的三十个志愿再战江湖,也目睹过艺术生三个志愿走天下的洒脱。志愿表不该是标准答案的填空题,而是自我认知的论述题。北京家长喜欢把每个志愿都换算成就业率数字,浙江考生更愿意考虑专业与性格的契合度。这两种思路没有对错,就像有人用导航有人凭感觉开车。

江西的十个平行志愿和甘肃的九个梯度志愿,提供的不过是不同的画布尺寸。有人需要大面积泼墨,有人擅长小品留白。那些纠结"能不能多加一个志愿"深夜,其实是在问"我能不能多给自己一次机会"答案从来不在表格的末行,而在清晨镜子里那个人的眼睛里。

数字之外的人生算法

志愿数量规定像火锅店的菜单,四十道菜和一百道菜的区别在于选择焦虑的程度。内蒙古考生在填报期间能修改三十六次志愿,这种设计反而催生出更多的犹豫不决。而云南的锁定机制迫使考生提前三天定稿,倒让不少人摆脱了反复摇摆的痛苦。

真正需要计算的不是能填多少志愿,而是愿意为每个选择付出的机会成本。把金融学放在第六志愿和第十六志愿没有本质区别,重要的是是否准备好面对四年后的行业起伏。那些填报时的紧张感会随着九月军训消散,但专业选择带来的蝴蝶效应会持续震动整个职业生涯。

表格行数终究只是技术参数,比这个更重要的是理解每个选择背后的重量。看过太多人把精力消耗在优化志愿排序上,却很少思考那些专业名称对应的真实生活场景。

填报志愿不是终点而是起点,数字会过期,但选择时的清醒认知永远保值。当我们多年后回头看,真正重要的从来不是当年填了多少个志愿,而是是否忠于自己内心那个模糊但坚定的方向。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论