这事儿说起来挺闹心的,辛辛苦苦十几年,结果在高考志愿被篡改这件事上栽跟头。最近几年总能在新闻里看到类似的案例,有人在网吧填志愿被旁边人改了,有同学之间恶作剧乱改志愿的,甚至还有亲戚偷偷改孩子志愿的。《高考志愿被篡改怎么判》这个问题,背后牵扯的可不只是技术漏洞,更是一代人的前途被玩弄的法律困境。

志愿填报系统就像没上锁的日记本

很多案例里会发现,系统设计的漏洞简直让人哭笑不得。有些省份的志愿填报平台,登录只需要准考证号和初始密码,而初始密码往往是身份证后六位或生日。更离谱的是,部分系统不支持绑定手机验证或修改初始密码。这就相当于把日记本钥匙挂在门把手上,谁都能翻看涂改。

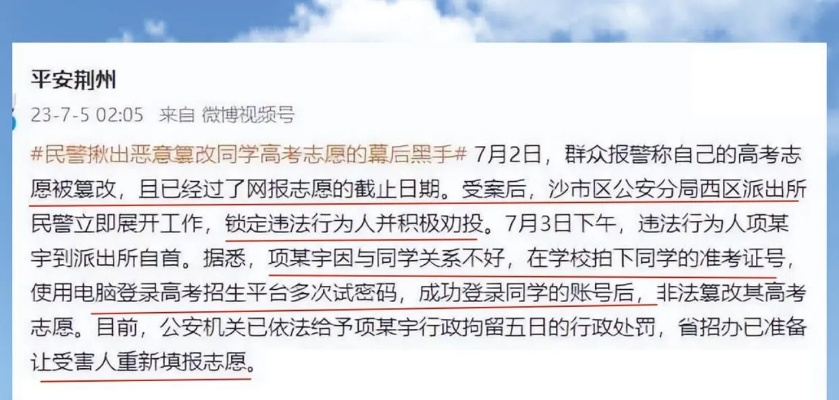

有些学校机房管理松散,学生能轻易看到邻座输入的密码。前年湖南某中学就发生过集体志愿被篡改事件,就因为全班在微机室统一填报时,有人偷偷记下了二十多名同学的登录信息。事后调查发现,施害者只是觉得好玩,压根没意识到自己触犯了刑法。

法律条文里藏着三种量刑尺度

翻遍刑法典,会发现志愿篡改行为可能涉及三个罪名。最常见的是破坏计算机信息系统罪,这个罪名听起来很技术流,但最高能判七年。如果是内部人员作案,比如教育局工作人员违规操作,就可能构成滥用职权罪。最严重的是构成侵犯公民个人信息罪,因为登录他人账号必然涉及非法获取个人信息。

有意思的是,不同法院对类似案件的判决差异很大。广西有个案子,黑客修改了三十多名考生志愿,最后只判了六个月。而山东某教师帮学生改志愿,虽然只改了一个人,却判了两年。这种差异源于被修改志愿的考生是否最终入读被篡改的院校,但法律界普遍认为,未遂也该重判,毕竟这种行为本质上是在拿别人的人生赌博。

被篡改的不仅是志愿更是人生轨迹

有个真实案例让人特别难受。河南考生小张原本能上211大学,结果被同学改成三本院校。等发现时已经错过修改期限,最终选择复读。但第二年高考改革,他熟悉的科目组合取消,成绩反而更差。这种蝴蝶效应般的连锁反应,根本不是民事赔偿能弥补的。

更隐蔽的伤害在于心理创伤。北京师范大学做过调研,遭遇志愿篡改的考生中,有近四成出现长期焦虑症状。有人描述那种感觉就像被人推下站台,眼睁睁看着人生列车驶向错误方向。这种精神损害赔偿目前在司法实践中很难量化,往往只是象征性赔付几千元。

预防比追责更重要

其实很多悲剧本可以避免。现在部分省份推出的动态验证码制度就很有用,每次登录都需要手机验证。浙江省教育考试院还有个贴心设计,志愿提交后会自动给绑定手机发送完整填报记录,就像网购后的订单确认短信。

家长和孩子也该建立基础防范意识。填报期间最好单独使用设备,别在网吧操作。密码不能设为简单数字组合,更不要告诉任何人。有个细节很多人忽略,填报结束后要立即退出系统并清除浏览器缓存,有些案例就是因为在公用电脑上忘了退出导致的。

民事赔偿往往只是安慰奖

打赢官司拿到赔偿的案例里,赔偿金额常常尴尬得令人心酸。河北某考生获赔三万两千元,这数字是怎么算出来的呢?法院参照的是复读一年的学费和生活费。但谁都知道,重点大学和二本院校的未来薪资差异,可能是百万量级的。

更无奈的是执行难问题。有个农村考生状改篡改者胜诉,但对方全家外出打工,法院查不到可供执行的财产。这类案件里,施害者常常也是年轻人,本身就没有赔偿能力。所以刑事处罚之外,如何建立有效的民事追偿机制,仍是待解难题。

技术手段永远跑不过人性之恶

有专家提议用人脸识别来验证身份,但贫困地区考生可能没有智能手机。想过用指纹识别,又发现很多乡镇中学根本没采集过学生指纹。某省尝试过在填报关键步骤插入视频验证,结果导致系统崩溃,反而耽误了正常填报。

最讽刺的是,越是复杂的验证流程,越容易催生新型作弊。已经发现有用AI换脸技术冒充考生验证的案例,还有犯罪团伙专门贩卖通过实名认证的账号。这就像一场没有终点的攻防战,技术升级永远在追赶人性的阴暗面。

社会观念才是根子上的问题

很多篡改事件暴露了可怕的社会心态。有家长理直气壮地说帮孩子改志愿是为他好,有老师觉得调整学生志愿是负责任的表现。去年某中学校长擅自把学生志愿都改成师范类,理由居然是基层教师短缺。这种集体无意识的越界行为,比个别人的恶意更值得警惕。

更值得玩味的是地域差异。中西部地区志愿篡改案发率明显高于东部,教育大省又高于偏远省份。社会学研究者发现,这和当地对教育改变命运的执念程度呈正相关。当高考被神化成唯一上升通道时,就有人不惜用违规手段来抢夺机会。

维权路上布满荆棘

实际操作中维权特别费劲。要证明志愿被篡改,得先找公安机关立案,由网警调取登录IP证据。但很多案子卡在第一步,因为基层民警可能不熟悉教育系统操作流程。有考生家长跑了七趟派出所,才成功拿到立案回执。

电子证据的时效性也是难题。某案例中,等家长发现志愿异常时,系统日志已经自动清除了。即便胜诉,学籍处理更是麻烦事。院校通常不愿为个别学生调整录取名额,教育部门协调起来也束手束脚。有考生虽然证实志愿被改,但最终还是去了不喜欢的学校。

《高考志愿被篡改怎么判》这事说到底,判的不仅是具体案件,更是在给整个社会的教育价值观称重。

那些被随意涂改的志愿表上,写满的是对个体选择权的漠视。法律惩戒之外,或许我们更该想想,为什么总有人觉得可以代替别人决定人生。每个考生填报的不只是院校代码,那是他们第一次真正意义上的成年礼。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论