每年六月总有一群人在电脑前挠头,翻烂了报考指南也拿不定主意。高考报考志愿哪里好找这个问题,其实答案就藏在那些被我们忽略的角落里。有些渠道明明近在眼前,却因为信息太杂反而成了灯下黑。

真正有用的志愿信息往往藏在官方渠道的夹缝里

1.省考试院官网像个沉默的宝藏箱,招生章程和专业目录通常以PDF格式躺在某个二级页面。那些密密麻麻的表格里藏着各校真实录取线,比任何第三方数据都靠谱。找找看有没有历史数据查询入口,有些省份会保留近三年的录取情况。

2.阳光高考平台的院校库被太多人当成摆设,其实点进具体学校的招生栏目,能看到完整的专业介绍视频。很多学校会把教授请来讲解专业细节,这种一手资料比招生简章上的官话实在得多。

3.教育部新推出的学职平台很少有人注意,里面按行业分类整理了专业就业去向。输入想报的专业名称,能看到这个专业毕业生五年内的职业发展路径,比单纯看就业率数字直观得多。

民间渠道的智慧需要带着筛子去淘

1.知乎上那些匿名回答反而值得细读,特别是带"退"标签的专业讨论。过来人吐槽的宿舍条件、课程设置、实习机会这些细节,往往是招生简章里永远不会写的真实情况。

2.贴吧里潜伏着大量在校生,直接搜索"XX大学吧"专业名称。翻十页左右的旧帖会发现很多课程表照片和实验室实拍,这些用户自发上传的内容比官网宣传图真实十倍。

3.豆瓣小组有个冷门功能,用"名+专业名"关键词搜索。那些毕业五年的老校友发的长文,会透露这个专业在市场中的真实价值变化,这种时间跨度带来的视角特别珍贵。

线下渠道被严重低估的价值

1.中学老师办公室的旧报纸堆里常有惊喜,很多地方媒体会在高考季做院校专题报道。那些记者实地走访写的校园观察,比网上的百科词条生动得多。

2.社区图书馆的角落藏着各校历年招生宣传册,虽然版本可能老旧,但能看出学校重点发展的专业方向变化。对比不同年份的册子,会发现某些专业悄悄消失了,这往往意味着专业调整。

3.亲戚朋友中那些大三学生的暑假闲聊很重要。他们刚度过迷茫期又还没被社会打磨,对专业的评价最鲜活。记得问具体细节比如"下午通常做什么"答案会超出预期。

工具书的使用诀窍容易被忽略

1.那本厚厚的报考指南最后几十页经常被撕掉,其实附录里有各校招生办电话表。在工作日下午三点拨打,接通率最高,这个时间段值班老师比较有空聊细节问题。

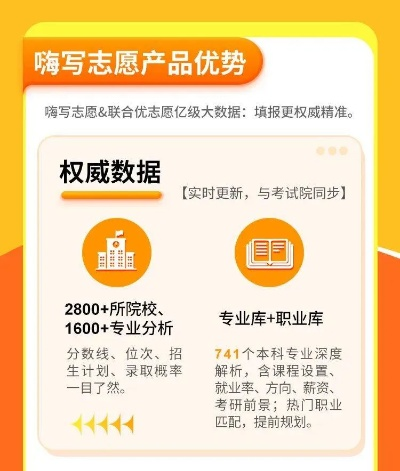

2.志愿卡系统里藏着数据分析功能,大部分家长只会用分数匹配。试试看把心仪专业全国开设院校都调出来,横向对比课程设置差异,能发现很多学校专业特色。

3.往年录取线数据要会倒着看,找出那些连续三年压线录取的学校。这类学校往往有新开专业或者地域劣势,但教学资源可能比热门院校更充足。

冷门但实用的信息获取方式

1.裁判文书网能搜到各高校的劳动合同纠纷案例,输入校名看教师维权记录。虽然角度清奇,但能侧面反映学校管理风格和师资稳定性。

2.政府采购网可以查院校设备采购公告,搜索仪器名称能知道哪些学校的实验室在更新装备。实训条件对工科专业特别重要,这个数据比招生简章里的实验室照片真实。

3.外卖软件定位到大学城,看周边餐饮店数量和品类。商业生态能反映校园活力和学生规模,那些被奶茶店包围的校区,生活便利度通常不会太差。

填报志愿这场信息战里,最有价值的内容往往不在搜索结果第一页。我们习惯了被算法投喂的信息茧房,反而忘了真实世界的数据藏在那些需要手动翻找的角落。保持对官方信息的怀疑,对民间消息的辩证,才能拼凑出立体的志愿图景。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论