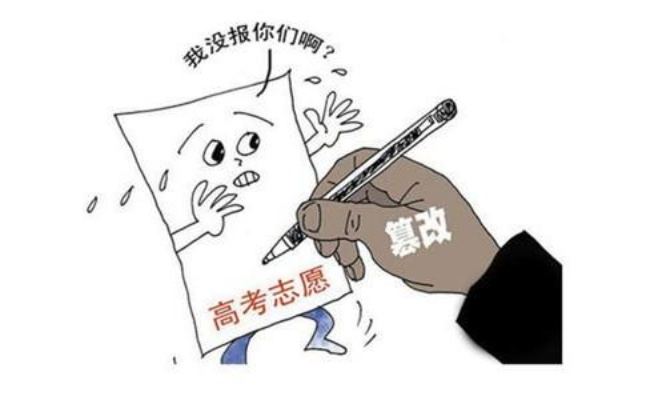

最近总有人问高考更改志愿判什么罪这个问题,听起来挺吓人的。其实大多数家长和考生根本没想过改志愿会犯法,只觉得是个技术操作。但现实往往比想象复杂,那些偷偷摸摸改别人志愿的行为,真可能踩到法律红线。

篡改志愿背后的法律逻辑

1.志愿填报系统本质是电子数据,改动他人填报内容属于破坏计算机信息系统。法律对这种行为有明确处罚规定,严重者可能面临五年以下刑期。

2.未经允许登录他人账号操作,已经构成非法获取计算机信息系统数据罪。很多案例显示,学校老师或亲戚帮忙改志愿反而害了考生。

3.志愿表具有法律效力,相当于正式合同文本。擅自修改可能触犯破坏生产经营罪,毕竟高校招生计划被打乱会产生连锁反应。

有个真实案例让人唏嘘:某中学班主任觉得学生志愿填得太冒险,擅自改成更稳妥的选项。结果学生明明能上重点大学,最后去了普通院校。班主任被判处有期徒刑十个月,职业生涯就此断送。

那些容易被忽视的灰色地带

亲戚朋友之间帮忙改志愿最常见,也最容易被原谅。但法律不会因为关系亲密就网开一面。父母未经成年子女同意修改志愿,理论上也构成侵权。只是这类情况很少被追究,多数以家庭内部调解收场。

学校老师往往出于好心干预志愿,这种专业权威带来的压力让很多考生不敢反抗。实际上志愿最终确认必须由考生本人操作,任何代劳都可能涉嫌违法。有些学校为提高升学率强行修改学生志愿,这已经超出教育范畴,属于违法行为。

被改志愿后的补救措施

发现志愿被篡改要立即报警,警方可以调取操作日志锁定嫌疑人。教育部门有专门渠道处理这类投诉,在规定时间内允许恢复原始志愿。但超过修改期限就很麻烦,可能需要走法律程序才能挽回损失。

收集证据很重要,包括账号登录记录、操作时间截图等。有些家长会找关系私下解决,这种做法风险很大。正规渠道虽然耗时,但能确保处理结果合法有效。

为什么总有人铤而走险

升学率压力让部分学校失去底线,把学生当作实现绩效的工具。家长过度干预源于对子女的不信任,这种爱反而造成伤害。最可悲的是那些嫉妒他人成绩的恶意修改,往往发生在同学之间。

填报系统设计也存在漏洞,很多地方仍使用简单密码。考生缺乏防范意识,随意将账号告诉他人。这些因素叠加在一起,导致志愿被改事件年年发生。

法律惩罚之外的深远影响

除了面临刑事责任,违法者还要承担民事赔偿。受害者可以主张精神损失费、复读费用等赔偿。更严重的是失信惩戒,某些省份会将违法者列入教育考试黑名单。

对考生来说,错过理想院校可能改变人生轨迹。有位考生被改志愿后选择复读,第二年心理压力过大导致发挥失常。这种隐性伤害很难用法律手段完全弥补。

预防比追究更重要

教育部门应该加强系统安全防护,推广动态密码等验证方式。学校要开展法律宣传教育,让师生都明白改志愿的严重后果。家长需要学会尊重孩子的选择权,过度保护反而害人害己。

考生自己要保管好账号密码,志愿确认前反复核对。遇到干预行为要勇敢说不,必要时录音留存证据。填报结束后及时截图保存,这些都是保护自己的有效手段。

那些年我们误解的法律常识

很多人觉得只要没获利就不算违法,其实犯罪动机不影响行为定性。也有人认为得到谅解就能免罚,实际上刑事犯罪必须由司法机关处理。还有家长误以为自己有权替孩子决定,法律上十八岁就具有完全民事行为能力。

最普遍的误区是把志愿修改当成小事,没意识到可能涉嫌刑事犯罪。直到被警方传唤才后悔莫及,这种案例几乎每年都有报道。

写在最后

高考志愿承载着太多期待,但任何理由都不能成为违法的借口。

用违法手段获取的所谓好结果,终究要付出更大代价。我们既要学会保护自己的选择权,也要克制干预他人的冲动。人生的道路千万条,尊重规则才能走得稳当。志愿填报只是成长路上的一个节点,保持理性和法治意识,才能应对未来更多挑战。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论