每年六月末七月初,湖南的考生和家长都会进入一种微妙的状态,既期待又焦虑。高考湖南填报志愿时间就像一场无声的赛跑,有人早早规划路线,有人临时抱佛脚。这种时刻总能让人想起小时候玩跳房子游戏,明明格子画在地上,有人偏偏能踩出意想不到的路径。

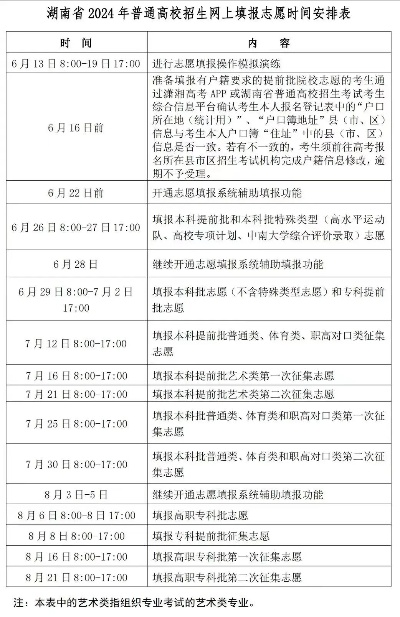

填报时间不是简单的日期罗列,而是与录取规则、个人策略紧密缠绕的决策链条

#那些年我们踩过的坑

1.总有人把模拟填报当儿戏,结果正式填报时手忙脚乱。系统操作界面其实藏着很多小机关,提前熟悉能避免关键时刻掉链子。

2.总听人说"压线填报最划算"很少有人提压错线的代价。去年有个理科生比一本线高3分,非要去挤985院校,最后掉到二批补录。

3.收藏夹里存了二十个"稳妥院校"到填报时发现录取线全涨了。分数线预测不能只看去年数据,至少要分析三年趋势。

#藏在时间表里的秘密

1.提前批和常规批之间有个灰色地带。艺术类考生往往要提前半个月准备材料,但很多人直到系统关闭前三天才开始着急。

2.每天上午九点和晚上八点是系统最卡的时候。有经验的班主任会让学生凌晨操作,这时候网络流畅还能随时打电话咨询。

3.最终确认环节有个隐藏设定:修改次数限制。去年长沙有个考生反复改了七次,结果最后想改回来时发现次数用完了。

#被忽略的时间维度

1.查分到填报之间的空白期最危险。这时候各种野鸡大学招生办最活跃,他们专挑心理脆弱的考生下手。

2.志愿表提交后的72小时黄金期。很多考生交完表就彻底放松,其实这个时段还能通过正规渠道微调志愿顺序。

3.录取通知书发放前的窗口期。有考生在这段时间突然发现更适合的专业,虽然不能改志愿但可以提前联系转专业事宜。

#时间的重量

株洲某重点中学做过跟踪调查,那些在志愿填报上花费超过20小时的学生,入学后的专业满意度比仓促决定的学生高出四成。有个复读生说,他第一次高考只用了三小时填志愿,后来发现那个专业要学五年解剖课。

最残酷的现实是:我们以为在选学校,其实是学校在用时间筛选我们

志愿填报系统关闭前两小时,总会出现戏剧性场面。有人突然发现心仪专业有单科分数要求,有人才意识到提前批和本科批可以重叠填报。岳阳某中学老师说他见过最离谱的情况,有个学生在截止前十分钟把第一志愿从法学改成考古,就因为刷到个网红讲解兵马俑的视频。

最后这段日子该怎么过呢?把倒计时当成沙漏就好。上半部分是已知的规则和数据,下半部分是未知的机遇和可能。当最后一粒沙落下时,我们交出去的不只是志愿表,还有对未来的某种想象。填报时间终究会过去,但那些反复斟酌的夜晚,会变成大学宿舍里偶尔浮现的回忆。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论