每年六月,总有一群人在电脑前反复刷新页面,手指悬空在鼠标上方迟迟不敢点下去——说的就是填志愿的我们。高考可以投多少志愿这个问题,像根刺卡在喉咙里,既不敢咽下去又吐不出来。有人说填三个就够,有人非要填满三十个,其实答案藏在那些被我们翻烂的报考指南折页里,只是我们总想找个更简单的说法。

志愿数量的底层逻辑

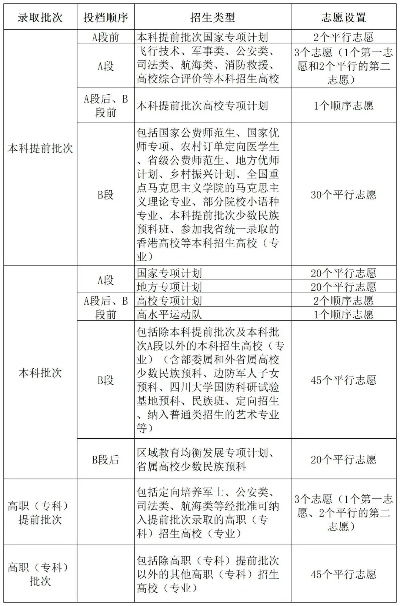

那些报考指南里密密麻麻的小字,拆开看无非三层意思。其一,每个批次(录取阶段)能填的志愿数像分蛋糕,省里给个总数,学校再切成小块。其二,平行志愿(同等优先级的志愿)和顺序志愿(有先后等级的志愿)的排列组合,让数字产生化学变化。其三,提前批和普通批像两个存钱罐,往每个罐子里投硬币的规则各不相同。

有些地方把志愿表设计成俄罗斯套娃。比如江苏的四十个专业组志愿,听着吓人,其实每组里只能选六个专业。广东的四十五个院校专业组更绝,表面看能填半个百科全书,实际生效的往往就前二十个。这种设计像超市货架,摆满商品只为让我们产生选择丰富的错觉。

填报策略的虚实之间

看过太多人把志愿表填成行为艺术。有人用前十冲梦想,中间十保底线,后十托底,像在玩叠叠乐。有人非要把所有空格填满,仿佛空着就会浪费高考分数。更有人把同一所学校拆成二十个专业组填报,活生生把志愿表写成情书。

真正有用的策略往往朴素得让人怀疑。把最想去的放前面这条真理,总被我们加工成复杂方程式。其实分数够就上不够就下,这个道理和菜市场砍价没区别。那些所谓的冲稳保三档,本质是让我们接受理想与现实的落差。

数字游戏背后的心理战

志愿数量限制像把双刃剑。给得太少会焦虑,怕错过好学校;给得太多更焦虑,总觉得自己填不够。见过有人因为只能填六个志愿失眠,也见过面对八十个志愿发呆到天亮的。教育局设定这些数字时,大概没想到会制造这么多选择困难症。

填报系统设计者深谙心理学。分批开放修改权限,像游戏里的限时礼包刺激我们反复登录。那个显示已填报数量的数字标签,分明是进度条心理暗示。最妙的是最终确认按钮,明明只是普通方框,看着就像命运开关。

地域差异的魔幻现实

全国卷的统一性在志愿数量前土崩瓦解。上海考生在研究二十四院校组的排列组合时,青海考生正为九个志愿发愁。北京家长在纠结是否填满三十专业平行志愿,云南学生已经用五个志愿锁定全部可能性。

这种差异造就了奇特的备考文化。河北补习班会专门训练两小时填满九十六个志愿的技巧,西藏老师可能花整个下午讲解五个志愿怎么排序。更魔幻的是某些省份的动态调整机制,去年还能填三十个,今年突然砍半,留下考生对着新政发呆。

技术流填报的幻觉

现在各种志愿辅助系统像雨后春笋,输入分数就自动生成上百种排列组合。但机器不懂我们路过校门时的心动,算不出在招生简章里看到某专业时的眼前一亮。那些精确到小数点后三位的录取概率,反而成了束缚想象力的锁链。

有经验的老师会建议保留一个任性名额。可能是分数够不着的白月光,或是被所有人说不实用的冷门专业。这个名额的存在意义,是提醒我们填报志愿不仅是技术活,更是青春期的最后一次任性。

调剂选项的文字迷宫

愿意服从调剂这个选项,堪称当代最狡猾的文字游戏。打勾可能被分到完全不了解的专业,不打勾又怕滑档(掉到下一批次)。招生办老师说的调剂范围可控,和实际录取时的专业跨度,往往隔着银河系的距离。

过来人的血泪史能编成调剂专业图鉴。有想学临床医学被调剂到护理学的,有报计算机结果进了材料科学的。最绝的是某高校把服从调剂的学生全塞进当年新设的专业,美其名曰教学改革试验田。

补录阶段的饥饿游戏

以为填完志愿就结束的人太天真。补录(补充录取)阶段才是真正的心理素质测试。那些突然多出来的名额像诱饵,逼着我们重新权衡复读还是将就。见过考了六百多分的学生,在补录时连夜坐火车去偏远城市面试专科院校。

最吊诡的是补录系统的设计逻辑。明明说按分数高低录取,但凌晨三点蹲守系统的人总能捡漏。有招生办老师私下说,某些补录名额就像超市临期食品,看似打折处理实则要靠抢购手速。

家庭博弈的暗流涌动

志愿数量限制意外激化了家庭矛盾。父母总想多填保底学校,孩子坚持留白抗议。见过父亲偷偷登录系统加填五所地方院校,也见过女儿清空所有志愿威胁复读。填报截止前那晚,多少家庭在网吧通宵上演拉锯战。

这种冲突本质是风险偏好的较量。父母那辈的生存焦虑遇上Z世代的个性宣言,志愿表变成代沟测量仪。有意思的是,越是学霸家庭斗争越激烈,因为容错空间小到令人窒息。

复读生的数字执念

往届生对志愿数量有特殊情结。吃过亏的人往往走向两个极端:要么只填三个志愿破釜沉舟,要么病态般地填满所有空格。有位考了五年的老哥,把每个批次能填的位置都塞满,打印出来的志愿表像本小册子。

复读班老师会传授各种邪门技巧。比如把某个志愿重复填二十次提高命中率,或是专挑历年补录院校制造捡漏机会。这些野路子在政策年面前脆弱得像纸牌屋,但绝望的人愿意相信任何救命稻草。

《高考可以投多少志愿》这个问题的答案,从来不是某个神奇数字,而是我们与未来谈判的筹码数量。

那些看似冰冷的填报规则,最终都会在录取通知书寄到那天,变成可以笑着讲给别人听的故事。填多填少不重要,重要的是多年后回头看,能认出当初那个认真权衡的自己。

志愿数量这件事,说穿了就是社会给我们上的第一堂风险管理课。它教会我们在有限选项里做无限选择,在约束条件下寻找自由。那些深夜修改志愿的纠结时刻,那些与家人争执的面红耳赤,后来都成了比高考分数更珍贵的成人礼。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论