每年这个时候,总有一群浙江的孩子和家长对着电脑屏幕发愁,浙江高考志愿填报多少才合适呢?填多了怕浪费精力,填少了又怕错过机会。其实这事儿没那么玄乎,我们慢慢聊。

志愿数量背后的逻辑

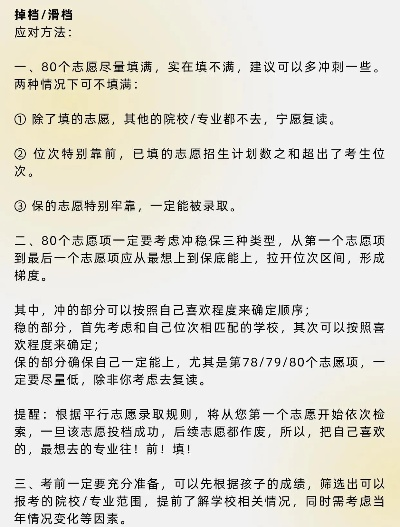

1.官方给了80个志愿栏,但没人要求我们非得填满。有些家长总觉得空着就是浪费,硬要凑到80个,结果后面填的全是根本不会去的学校,这种形式的完整毫无意义。

2.真正需要关注的是有效志愿数量。所谓有效,是指那些我们分数够得着、专业能接受、学校位置合适的组合。把这些挑出来,大概在30-50个之间浮动比较合理。

3.重点在于梯度设置。前20%放冲刺院校,中间60%放稳妥选择,最后20%留保底选项。别把所有鸡蛋放在一个篮子里,也别把篮子摆在同一层架子上。

填报过程中的常见误区

1.盲目追求热门专业。计算机金融确实好就业,但四年后市场什么样谁也说不准。更重要的是,我们是否适合每天对着代码或者财务报表。

2.过分看重学校名气。211985的标签确实诱人,但如果专业是被调剂过去的冷门学科,毕业后可能还不如普通学校的对口专业吃香。

3.完全忽略城市因素。在杭州读四年书积累的人脉资源,和在小城市是完全不同的概念。当然,大城市的生活成本也得考虑进去。

实际操作中的小技巧

1.把最喜欢的专业放在前面,哪怕分数可能差一点点。平行志愿的投档规则决定了前面的志愿不影响后面的录取,不试白不试。

2.同一个学校的多个专业要拆开填报。比如浙大的计算机和浙大的机械,应该作为两个独立志愿出现,增加被理想专业录取的概率。

3.保底志愿要真正保得住。选两三个往年录取线比我们成绩低30分左右的学校和专业,确保在最坏情况下也有书可读。

家长和孩子的立场协调

1.父母总喜欢强调就业前景,孩子往往更关注兴趣所在。其实两者可以兼顾,比如喜欢画画的孩子,选择数字媒体艺术就比纯美术更实用。

2.填报期间家里容易爆发战争。记住志愿系统有修改功能,没必要在第一天就吵出结果,先各自列个清单再慢慢商量。

3.最终的决定权在孩子手里。毕竟要去读书的是他们,家长可以给建议,但不能代替做决定。填错了也是人生的重要经历。

那些容易被忽视的细节

1.仔细阅读招生章程。有些专业对单科成绩有要求,比如外语类专业可能限制英语分数,别等投档了才发现不符合条件。

2.提前批不是捷径。军警院校和免费师范生确实能解决就业问题,但违约代价很高,没想清楚千万别因为录取分数低就随便报。

3.专业名称要看清。生物医学工程其实是做医疗器械的,信息与计算科学属于数学类,这种名字和内容不符的情况比比皆是。

关于复读的理性思考

1.如果成绩和平时模考相差30分以上,确实值得考虑重来一年。但要是本来就是这个水平,再读一年提升空间可能有限。

2.复读生的志愿填报要格外谨慎。经历过一次失败后容易走向两个极端:要么过于保守,要么孤注一掷,需要调整好心态。

3.新教材老教材的过渡期要留意。2025年正好是浙江新课改全面铺开的年份,复读生可能会面临知识体系调整的挑战。

最后的最后

高考志愿填报多少这个问题,本质上是在问我们愿意给自己多少种可能性。

人生没有标准答案,80个空格不是为了填满,而是为了让我们学会选择。无论最终去了哪个城市哪所学校,真正决定未来的,永远是我们接下来四年怎么过,而不是志愿表上有几个选项。收拾心情准备出发吧,这段纠结的日子很快就会变成有趣的回忆。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论