每年六月末七月初那几天,蒙古的孩子们总得面对一场比高考本身还让人挠头的战役——填志愿。蒙古高考填报志愿时间像一场限时抢购,手快有手慢无,偏偏这抢的还是未来三四年的活法。我们蹲在电脑前刷新页面的样子,活像草原上盯着猎物时机的狼崽。

填志愿这事儿,本质上是用过去十二年的分数,赌未来八十年的可能性。

#那些年被我们误解的时间节点

1. 总有人以为出分后才算志愿填报开始,其实从高考最后一科收卷那刻,战争就打响了。蒙古教育考试院官网每年都提前两周挂出日程表,但字体小得像是防着谁看见似的。

2. 模拟填报系统开放的那三天最魔幻,明明写着"数据不作数"大家还是疯狂截屏转发,搞得跟破译了高考密码似的。有年系统被挤崩,蒙古包里都能听见牧民的骂声。

3. 真正填报那周反而平静得出奇。草原上的4G信号突然变得金贵,家长们举着手机满山找信号的样子,活像现代版敖包相会。

#藏在时间夹缝里的生死时速

1. 最后一天下午五点关系统这个设定充满恶趣味。总有人四点五十才想起密码,电话咨询中心那天的通话记录能编本《蒙古骂人话大全》。

2. 民族预科班的申请截止总比普通批次早三天,这个隐藏规则坑过不少蒙语授课的考生。去年有学生举着哈达在教育局门口静坐,后来成了填报指南里的警示案例。

3. 艺术类考生更惨,他们的志愿系统比文化生早开一周。画室走廊经常飘着"我素描分够吗"的灵魂拷问,混合着颜料和泡面的味道。

#时间差制造的平行宇宙

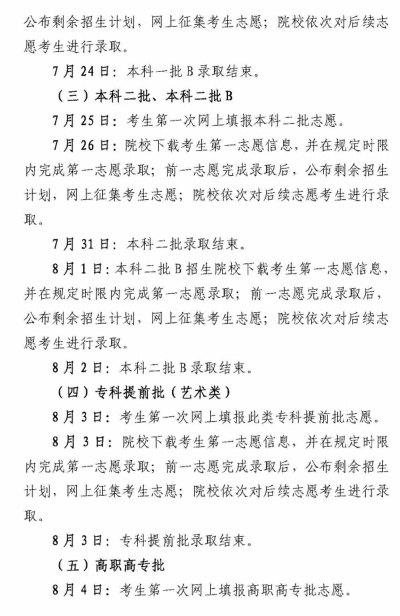

蒙古的录取批次时间线长得能熬干一锅奶茶。提前批结果七月中旬就出,专科批能拖到八月下旬。有个复读生跟我说,他同学都领到本科录取书了,他还在等专科补录通知,那感觉像被扔进时间的裂缝里。

牧区的孩子常吃时差的亏。盟里中学下午三点就组织填报指导,可骑马赶来的学生往往只能看到老师收拾讲义的背影。有年乌拉特中旗的家长集体投诉,后来教育局给牧区学校配了志愿填报延时服务。

最吊诡的是,明明全省统一截止时间,但盟市间的确认节奏能差出两整天。锡林郭勒的老师常吓唬学生:呼市的鼠标点得比我们快。

#被时钟绑架的青春

补习机构最会玩时间心理战。他们的"48小时"收费咨询,把志愿填报说成拆炸弹。见过有个家长买了三家的服务,结果三家给的方案完全打架,孩子在蒙古包里哭得打嗝。

复读生的时间感知更扭曲。有人保存着前三年各校录取线对比表,纸边都磨出了毛边。他们说看着这些数字就像在看草原上的星轨,只是不知道哪颗能指引自己的未来。

最魔幻的是征集志愿那几天。有些考生上午查到滑档,下午就得决定要不要报边防军人子女预科班。时间紧得连哭一场都显得奢侈。

蒙古包外的月亮升起来了,电脑屏幕的光还亮着。填报系统关闭前那晚,多少家庭在争论"冲稳保"的配比,像在调配一剂关于未来的蒙药。我们总说时间公平,可志愿填报这段日子,分明有人握着沙漏,有人只有指缝。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论