每年六月,总有一群人在纸上涂涂画画,把未来押进几个方格里。高考志愿要冲名次的多少这个问题,像根刺扎在家长和学生心里——冲太猛怕摔跟头,太保守又怕亏分。有个复读生去年填志愿时非某大学不报,结果分数线涨了三分,现在和我们一样在琢磨该怎么把志愿表上的数字玩出花来。

冲名次的核心逻辑是把分数线当对手牌,而我们的分数是有限的筹码

冲志愿的本质是赌概率,但别真当成赌博。往年数据里藏着线索:某校录取线连续三年波动在五百名以内,突然扩招那年降了一千名;另一所热门院校因为新开了人工智能专业,排名门槛直接蹿升两千位。这些信息躺在官网角落,需要我们用放大镜找。

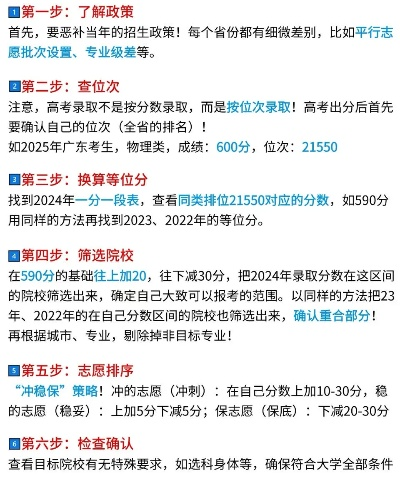

冲多少名次合适没有标准答案。有人建议冲百分之十,但这个数字可能让我们错过真正想去的学校。更实际的做法是列三个梯队:第一梯队放做梦都想的学校,第二梯队选踮脚能够着的,第三梯队留保底。具体冲多少名,得看我们有多想赢这场游戏。

最危险的陷阱是把冲志愿当成必须完成的任务

很多人觉得不冲就是浪费分数,这种想法容易让人钻进牛角尖。见过太多案例:压线进名校却被调剂到冷门专业,四年过得像在蹲监狱;也有人为了冲名校放弃更适合的学校,结果发现那里的教学模式根本不适合自己。冲不冲、冲多少,应该建立在了解自己的基础上。

冲志愿时容易忽略专业分数线。某985院校的考古学可能比计算机低五十个名次,但进去后发现根本提不起兴趣。我们得想清楚是要学校的牌子,还是真正想学的东西。有时候退一步选稍差的学校,反而能抓住王牌专业的机会。

冲志愿的技术细节藏着魔鬼。平行志愿的投档规则像俄罗斯套娃,一个环节出错就会连锁反应。有些学校存在大小年现象,去年分数特别高今年可能回落。这些信息需要我们去加各种新生群,翻学校贴吧的陈年旧帖,甚至打电话到招生办套话。

地域因素经常被低估。同样层次的学校,北京上海的录取线可能比中西部高二十个名次。但偏远地区的985院校往往有更低的转专业门槛,这对冲学校失败被调剂的学生是条退路。我们得在地域溢价和实际利益之间找到平衡点。

真正的好志愿不是冲出来的,是配出来的

填报系统关闭前的最后一小时最煎熬。这时候最适合问自己:如果冲失败了,能不能坦然接受第二志愿?有家长逼孩子冲清北,结果掉到二本院校的例子不是虚构的。冲的幅度应该和我们承受风险的能力成正比,而不是和邻居家孩子的志愿表成正比。

今年有个新现象:越来越多考生用算法辅助填报。这些工具能模拟十万次录取结果,给出冲稳保的建议区间。但机器不懂我们为什么对某所学校有执念,也不知道我们有多讨厌某个专业。数据可以参考,最后的决定权还是得抓在自己手里。

见过最聪明的做法是反向操作:先确定想学的专业,再找这个专业排名靠前的所有院校,最后根据往年分数线划出冲刺区。这样既不会盲目冲名校,也不会被分数绑架选错方向。好志愿的本质是让分数最大限度为人生理想服务。

高考志愿这场博弈里,冲名次的数字游戏只是表象。

比冲多少更重要的是知道为什么而冲。那些在志愿表上精心设计的冒险或保守,最终都会变成我们走进某座城市、某间教室的通行证。分数决定选择权的大小,但看清自己才能用好这份权利。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论