每年六月下旬总有人突然从题海里抬头,发现高考几月几号填志愿这件事比三角函数还让人发懵。分数线没出、学校资料没看、专业名称都认不全,但表格提交日期就像挂在头顶的倒计时。

志愿填报本质上是用过去十二年的分数,买未来四年的可能性

时间线里的隐藏逻辑

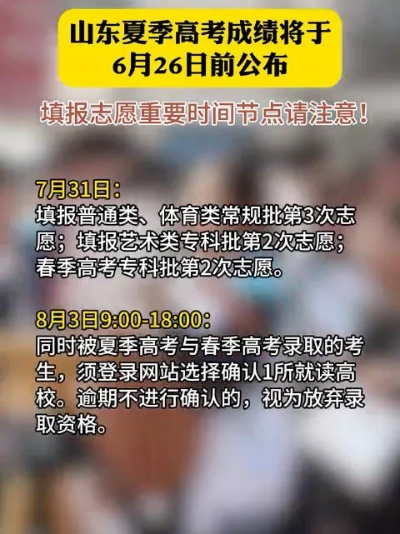

1.六月二十五日左右出分后,大多数省份会给五天左右的填报窗口期。这数字听起来慷慨,减去查资料、吵架、失眠和后悔的时间,有效决策期可能不足四十八小时。

2.提前批通常在六月二十六日启动,艺术类院校走得最早。很多人误以为提前批是"VIP通道"实际它更像限定款盲盒,开箱前得先确认自己能否接受最差结果。

3.普通本科批填报往往跨六月末到七月初,具体日期像地方方言,北京和新疆能差出半个月。有个冷知识:海南考生在系统关闭前两小时提交的志愿,可能比黑龙江考生早一天锁定的选择更从容。

被误解的黄金法则

1.冲稳保结构(指志愿填报策略)不是数学公式。有人严格按10:20:30的比例分配志愿数,结果发现"保底校"线暴涨三十分,这种事每年都在发生。

2.分数线对照法存在致命漏洞。用去年排名换算今年志愿,相当于用上月天气预报决定今天穿衣,忽略了大批复读生、专业热度突变这些变量因素。

3.专业调剂按钮像个薛定谔的猫箱。勾选可能被分到冷门专业,不勾可能直接滑档,没有标准答案,只有概率游戏。

那些深夜的纠结时刻

父母坚持的"越老越吃香"建立在二十年前的认知上,我们着迷的人工智能专业或许四年后人才过剩。亲戚说的"包分配"没提基层服役年限,网红博主鼓吹的"小众专业"可能连对口教研室都凑不齐。

最危险的不是选错志愿,而是用三天决定本该思考三年的事

技术流操作指南

1.阳光高考平台(教育部指定网站)的院校库可以按"硕士点数量",这个隐藏功能比单纯看大学排名更反映教学实力。

2.查专业课程表比看专业名称重要。同样是"工程"学校主修编程,有的侧重硬件维修,培养方案差异大过文理科区别。

3.打招生办电话要选工作日下午三点,这个时段老师还没下班又没太疲惫,给的数据往往比官网更新得更及时。

认知偏差修正手册

省排名前500的学生纠结清北专业,中等分数段焦虑能否挤进一本线,其实真正拉开人生差距的不是院校层次,而是未来四年保持高三学习状态的能力。那些录取通知书到手的瞬间就停止成长的人,哪怕进了顶尖学府也会被后来者居上。

志愿填报不是终点站而是换乘点。有人拿着985车票却坐反了方向,有人从普通站台出发找到了专属快车道。六月填写的只是一串代码,七月收到的不过是张纸质凭证,真正的录取通知书需要我们往后余生亲手撰写。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论