每年六月底七月初,总有一群人在电脑前抓耳挠腮,他们面前的高考报专业志愿时间限制像沙漏里的沙子一样哗啦啦往下掉。我们可能经历过这种时刻,鼠标在屏幕上划来划去,心里却像被猫抓了一样乱糟糟的。时间不等人,但填志愿这件事偏偏急不得又拖不起。

越是临近截止日期,我们越容易犯三个典型错误:要么草率决定,要么反复修改,要么干脆逃避现实。

这种矛盾心理在填报志愿时表现得特别明显。有些家长比孩子还着急,凌晨三点还在翻看各校录取分数线;有些同学则像得了选择困难症,把志愿表改了二十多遍还是不满意。

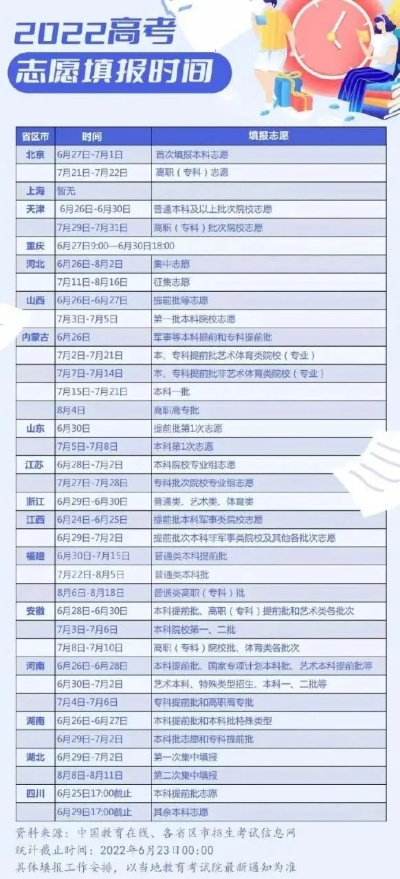

志愿填报系统通常开放七到十天,听起来挺充裕对不对?但真实情况是前五天大家都在观望,后两天系统卡到崩溃。去年某省招办数据显示,最后三小时提交量占总数四成,服务器差点瘫痪。我们总说时间够用,可最后关头的手忙脚乱年年上演。

专业选择本质上是对未来人生的第一次主动规划,而时间压力会把这场严肃思考变成限时抢购。

那些需要长期调研的信息,比如专业课程设置、就业去向、行业发展趋势,往往被压缩成三天内的突击功课。有个学建筑的学长回忆,他当年在截止前两小时才弄明白土木工程和建筑学的区别。

有些家庭会提前半年准备,他们把各校招生简章装订成册,重要页面贴着荧光便签。这种准备确实能缓解时间压力,但新型问题随之而来——提前收集的信息可能过时。去年某高校突然取消专业级差(专业志愿之间的分数差),让许多按旧规则准备的考生措手不及。

志愿填报时段往往与成绩公布日期紧密衔接,这个设计本身就很微妙。知道分数后的兴奋或沮丧情绪,会直接影响决策质量。有个心理学调查发现,分数超出预期的考生更容易冒险冲刺名校,而发挥失常的则倾向于过度保守。情绪管理在这个阶段变得和技术分析同等重要。

时间限制最残酷的地方在于它平等地对待所有人。无论是犹豫不决的性格,还是特殊情况需要复核分数,系统倒计时从不会因此暂停。去年有考生因疫情隔离错过提交,尽管后来争取到补录机会,但理想专业早已招满。这种遗憾本来可以避免。

我们可能都听过这样的故事:某个专业突然爆冷,录取线比往年低几十分。这种捡漏机会确实存在,但需要持续关注实时数据更新。有位招生老师透露,真正抓住机会的往往是那些既做足功课又保持灵活度的家庭,他们像守候流星的天文爱好者,在正确的时间出现在正确的位置。

倒计时带来的焦虑有时会产生荒诞效果。有人因为害怕错过deadline(截止日期),把完全不感兴趣的保底专业填在第一志愿;也有人坚持非某校不上,宁可复读也不调整方案。这两种极端反应,本质上都是时间压力下的防御机制。

技术手段能缓解部分焦虑。现在有些平台提供志愿辅助系统,可以模拟不同填报方案的概率。但要注意这些工具也有局限,它们无法预测当年考生的集体选择倾向。有位软件工程师家长自己写了代码分析历年数据,结果发现儿子最想去的专业今年恰好是大年(报考人数激增的年份)。

时间压力下最珍贵的品质是清醒,知道自己要什么比知道分数线更重要。

去年有位考生在截止前六小时突然决定改志愿,从热门的经济学转到冷门的人类学,只因在最后复查时发现自己更爱后者课程设置。这种临阵调整需要勇气,但符合本质需求的选择从来不会太晚。

那些看似被时间逼出来的决定,其实早就有迹可循。高中三年积累的兴趣特长,大考小考反映出的学科优势,甚至平时闲聊时提到的职业向往,都是隐藏在匆忙表象下的决策线索。志愿表只是把这些分散的线索编织成可见的图案。

最后二十四小时总是过得特别快。刷新页面的手指开始发抖,家人讨论的声音不自觉提高,连家里宠物都感受到紧张气氛。这个阶段最需要的是 Checklists(检查清单):院校代码有没有输错?专业限制条件是否达标?服从调剂选项勾选了吗?简单流程在高压环境下容易出错。

当我们多年后回顾这场与时间赛跑的经历,可能会笑当时的紧张兮兮。但正是这种略带慌乱的成长仪式,让我们第一次认真思考自己究竟想成为什么样的人。那张赶在截止前提交的志愿表,既是终点也是起点。

填报志愿的时间枷锁提醒我们一个朴素道理:人生重大选择需要提前准备,但永远不要因为期限临近而放弃思考。那些在倒计时声中依然保持清醒头脑的人,往往能找到最适合自己的方向。志愿填报只是漫长人生中短暂一瞬,但它教会我们的决策智慧却值得长久回味。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论