每年六月,总有一群人在纸上涂涂改改写满数字,那些数字组合起来有个正式名字叫高考志愿有哪些内容。我们趴在餐桌上研究那几张表格时,常常觉得这些方格子比高考试卷还难对付。分数线像会变魔术的数字,专业名称像外语单词,而真正要搞明白的是自己往后四年甚至更久的人生方向。

志愿表不是填空题而是选择题

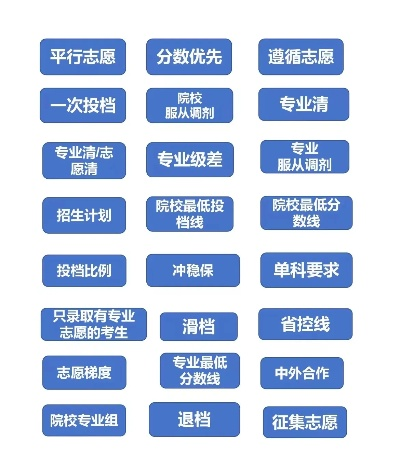

学校代码和专业代码看起来像密码本,但重点从来不是背下这些数字。真正困扰我们的是平行志愿和顺序志愿的区别,前者像超市货架任君挑选,后者像单行道不能回头。有人把六个志愿栏填得满满当当,有人反复划掉重写直到纸张起毛边。表格最下方那个是否服从调剂的选项,往往被铅笔戳出好几个犹豫的洞眼。

分数换算的三种魔法

原始分像刚出炉的面包还冒着热气,等位分是把面包切片分装,而线差分则是测量面包和篮子的距离。录取线往年的波动曲线比股票走势图还难预测,总有人在分数公布后才发现自己算错了换算公式。那些标注着中外合作办学的专业代码后面,藏着比普通专业高出一截的分数线,像商场里混在平价区的奢侈品。

专业目录里的文字游戏

生物医学工程和生物工程是两回事,就像菠萝和凤梨的差别。计算机科学与技术听着很厉害,翻开课程表发现要学模拟电路这种完全不像计算机的课。有人的理想专业在招生计划里突然消失,像被施了隐身术。那些带括号的专业方向,比如工商管理(物流方向),括号里的内容往往比主名称更值得研究。

城市选择的隐形考题

北上广的学校分数线自带百分之十的通货膨胀,新一线城市的某些专业反而藏着性价比之王。有人在地图上画了个五百公里半径的圆,发现圈内的学校还没填满志愿表。更纠结的是同类院校在不同城市的录取分差,可能因为地域加成产生相当于二十分的高考分差。

招生章程里的免责声明

体检标准里写着眼科限报的专业,实际执行时可能用放大镜检查视力表。标注着英语单科成绩要求的专业,有时候差两分也能网开一面。最让人忐忑的是那些写着根据报考情况适当调整的条款,像悬在头顶的达摩克利斯之剑。有人翻烂了章程也没找到关于专业级差的具体说明。

录取流程的黑箱操作

投档比例百分之一百二十意味着每录取五人就要淘汰一个倒霉蛋。院校在阅的状态能持续半个月,比等高考成绩还煎熬。补录环节像超市关门前甩卖,剩下的专业要么太贵要么不新鲜。最魔幻的是征集志愿,那些没人要的名额突然变成香饽饽。

提前批的诱惑陷阱

军校体检要脱到只剩尊严,公费师范生的违约金够买辆二手车。航海技术专业包就业的前提是通过游泳考试,而有人入学才知道自己晕船。这些特殊批次像摆在玻璃柜里的样品,标签上的小字需要拿放大镜才能看清。

二志愿的生存智慧

某些大学专门预留名额招收非一志愿考生,像专卖店里的特价区。调剂通知发来时总在半夜,接电话的老师语速快得像在念咒语。最戏剧性的是征集志愿环节,那些被挑剩下的专业突然开始抢人。

专业调剂的风险评估

服从调剂可能从计算机滑到水产养殖,不服从调剂可能直接滑档到下一批次。有人接到录取电话才听说自己被分到新开设的专业,课程表还是手写稿。那些标注着大类招生的专业,第二年分流时才发现热门方向要再次竞争。

职业测评的参考价值

霍兰德职业兴趣测试说适合当园艺师的人,可能连仙人掌都养不活。MBTI性格测试把内向的人分到需要频繁社交的专业,像给素食者推荐烤肉店。真正有用的建议来自那个在目标专业读了四年的学长,他说的熬夜画图和掉头发比任何测评都真实。

家庭会议的权力博弈

父亲用就业率当武器,母亲拿公务员岗位当诱饵,七大姑八大姨的远方亲戚案例像散弹枪扫射。经济条件好的家庭把中外合作专业当保底选项,普通家庭在学费数字后面画了三个惊叹号。最无奈的是分数刚过某校投档线,全家为冲不冲这个问题吵到邻居报警。

复读决定的成本核算

提高五十分的可能性要用三百天来交换,这期间教材可能改版两次。有人发现第二年高考改革,复读变成开盲盒。更残酷的是看着同龄人在朋友圈晒校园生活,自己还在做去年的模拟题。

征集志愿的末班车

那些没人要的专业突然开始抢人,分数线比正常批次日落得还快。补录系统开放的三小时里,有人用手机流量刷新到欠费。最戏剧性的是录取结果公布时,发现同班同学成了大学室友。

录取通知书的文字游戏

写着某某大学招生办公室的公章,可能盖在独立学院的录取书上。合并办学的学校用着新名字,老校友却只认旧校名。有人直到开学才发现校区在郊区,地图显示离主城区相当于跨市。

专业选择的认知偏差

以为电子信息工程是修手机的,入学发现要学量子力学。梦想当建筑设计师的人,第一学期都在画法几何。那些名称里带国际字样的专业,外教授课比例可能不到十分之一。

转专业政策的潜规则

成绩前百分之十的限制条件,实际执行时可能附加辅导员推荐信。某些王牌专业转入考试难度超过高考,像在跑道上额外设置的跨栏。更无奈的是发现目标专业根本不接收转学生,政策文件里那行小字当初没人注意。

双学位与辅修的性价比

周末上课的疲惫感让咖啡销量翻倍,两个专业的期末考试周变成马拉松。有人修完才发现辅修证书不带学位编号,用人单位直接当废纸。最讽刺的是主专业和辅修专业的课程设置冲突,培养方案像两个吵架的编剧写的。

考研方向的提前布局

保研名额分配到专业时,才发现自己班比隔壁班少三个指标。学硕和专硕的区别在就业时突然显现,像两条分岔的铁轨。那些本科阶段就进实验室的人,考研面试时自带加分光环。

就业数据的解读技巧

百分之九十五的就业率包含考研和待业群体,像把水果和罐头混在一起统计。高薪专业的平均工资被个别明星毕业生拉高,普通学生只能拖后腿。最迷惑的是就业报告里那些高大上的单位名称,实际岗位可能是前台或销售。

留学准备的交叉影响

雅思六点五分的成绩单,可能换不来心仪专业的预录取。有人发现国外大学对自己母校的认知还停留在十年前。更棘手的是准备留学和备战考研的时间线完全重叠,像同时进行的两场战争。

档案调动的蝴蝶效应

团关系转接卡在某个环节,导致整整一个月跑行政楼。有人毕业多年后才发现档案里缺了高考体检表,补办流程比高考还复杂。那些标注着必须机要邮寄的文件,可能比人更早到达新城市。

宿舍分配的运气成分

上床下桌的配置可能抽签决定,像玩俄罗斯轮盘赌。标注着新建的宿舍楼,甲醛检测报告总在开学后才公布。最无奈的是被分到校外住宿点,每天通勤时间堪比上班族。

助学贷款的隐藏条款

还款利率调整的通知藏在银行官网第三层页面,像故意设置的寻宝游戏。有人逾期三次才发现影响房贷申请,信用记录像被泼了墨汁。那些写着利息补贴的政策,往往需要满足五个以上条件。

专业冷热的周期律

报考时火爆的人工智能专业,毕业时可能遇上行业寒冬。十年前没人要的师范类专业,现在变成香饽饽。最魔幻的是看着自己的专业在四年内从热门变冷门,像坐过山车。

大学排名的幻觉效应

综合排名前二十的学校,目标专业可能刚通过合格评估。那些国际合作项目的海外院校,在本国排名可能不如国内二本。最讽刺的是用排名选学校的人,毕业后发现用人单位根本不看这个。

新生群里的信息迷雾

自称直系学长的可能是校外培训机构,精心设计的广告像藏在蛋糕里的钉子。有人交了床位预定金才发现学校根本不允许提前占位。那些吹嘘专业前景的群主,真实身份是考研辅导班代理。

高考志愿有哪些内容从来不是技术问题,而是认识自我的哲学命题。

我们涂写的每个代码都对应着未来生活的某种可能性,填表时的犹豫和反复其实是在丈量理想与现实的距离。那些印着录取专业名称的纸张,最终会变成我们认识世界的另一张准考证。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论