每年六月,总有一群人在分数和未来之间来回拉扯。高考如何填理想志愿这件事,说难也难说简单也简单,关键看我们能不能把那些藏在表格背后的门道摸清楚。分数只是张入场券,真正决定我们去哪儿的,往往是那些容易被忽略的细节。

别让分数成为唯一的尺子

1.分数线的确能框定大致范围,但总有些学校在特殊年份会出现意外波动。前年录取线高的专业,今年可能因为报考人数少而降分,这种捡漏机会需要多翻几年数据才能发现。

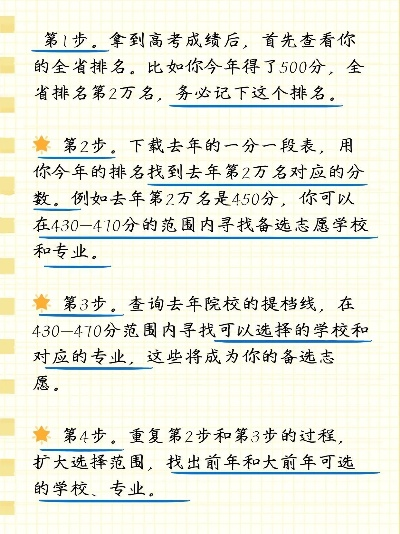

2.排名比分数更靠谱。每年卷子难度不同,但学校在每个省的招生位次相对稳定。查到分数后先看省排名,再对照目标院校近三年录取最低位次,心里会更有底。

3.别被投档线骗了。很多学校公布的是最低专业录取线,热门专业实际分数线可能高出二三十分。如果非某个专业不可,最好参考该专业的历史录取数据。

专业选择需要点叛逆精神

1.热门专业四年后未必还是香饽饽。十年前土木工程挤破头,现在计算机卷成麻花,人工智能火遍全网。选专业要考虑未来十年社会需求变化,而不是当下就业报告。

2.性格比兴趣更重要。喜欢画画不见得能忍受每天八小时面对PS软件,擅长聊天不一定适合做销售。找些职业性格测试做做,看看自己真实的工作耐受度。

3.冷门专业藏着金矿。古生物、殡葬管理这些小众专业,往往因为报考人少反而好就业。某些学校的特色专业实力远超名校,比如扬州大学的兽医专业。

城市基因会渗进骨子里

1.一线城市实习机会多,但生活成本可能压垮助学金。北京国贸的咖啡厅里坐着等面试的实习生,三十八度高温里挤地铁的滋味只有体验过才知道。

2.地方院校有隐藏福利。某些省内重点大学在本地的认可度超过外地211,医学院校附属医院的实习名额通常留给本校学生,这些资源比排名实在。

3.气候饮食都是隐形考题。北方人去广州可能被回南天吓退,江浙学生到西北读书,连续吃半个月面条就会想念米饭。身体适应性也是大学生活的重要部分。

填报技术里有魔鬼细节

1.志愿表要拉开梯度。前两个放冲刺院校,中间三个选匹配度高的,最后两个必须保底。去年有考生全部填同一档次学校,结果滑档到征集志愿。

2.专业服从调剂是把双刃剑。不服从可能被退档,服从又可能被分到完全不了解的专业。有个折中办法:提前研究透目标院校的所有专业,确定没有完全无法接受的再勾选。

3.提前批不是捷径而是定向。公费师范生毕业后要服务六年,军校生管理比高中还严格。这些特殊类型招生都有附加条件,签协议前要算清楚时间成本。

家长的意见需要翻译

1.父母坚持的稳定路线未必过时。教师、医生这些传统职业虽然成长慢,但抗经济波动能力强。可以把他们的建议当作风险对冲方案,而不是对立面。

2.亲戚说的好专业可能已经版本过时。十年前会计确实是金饭碗,现在基础核算岗位正在被财务软件取代。长辈的经验要结合行业发展重新评估。

3.家庭资源要用在刀刃上。如果家里在某个行业有深厚人脉,与其盲目冲刺名校,不如选择对口院校的特色专业,这种组合往往能发挥最大效用。

那些没人明说的潜规则

1.转专业比想象中困难。多数高校规定成绩前10才有资格申请,热门专业还有额外考试。填报时最好假定无法转专业,直接选能接受的最低底线。

2.双学位辅修非常消耗精力。周末上课、跨校区奔波、额外学费,真正能坚持到毕业的不到三成。与其贪多求全,不如在主专业做到精深。

3.宿舍条件影响学习状态。六人间上下铺和两人间公寓的生活质量天差地别,查志愿时别忘了看学校贴吧里的真实住宿评价,有些老校区硬件堪比文物。

档案袋里装着平行宇宙

1.复读不是失败者的选择。但要有心理准备,第二年提分超过50分的不足两成。如果决定再战,最好换所管理严格的复读学校,在家自习的成功率很低。

2.专科路径也有升级通道。好的高职院校就业率超过普通本科,通过专升本考试照样能拿学位证。德国很多工程师都是专科出身,技能型人才永远有市场。

3.留学可以作为备选方案。某些欧洲公立大学免学费,韩国日本有大量奖学金项目。用高考成绩申请海外院校时,语言关比学术成绩更重要。

填志愿像在解一道没有标准答案的多元方程,每个变量都会影响最终结果。

真正理想的志愿不是分数最大化的选择,而是能让未来四年保持成长动力的方案。那些在图书馆熬夜查资料的晚上,那些反复修改志愿表的焦虑,最终都会沉淀为人生的重要决策经验。我们不是在选一个学校或专业,是在选择未来几年里会成为怎样的人。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论