每年六月,总有一批张北的孩子盯着电脑屏幕发愁,手指悬在鼠标上迟迟不敢点下去。张北高考填报志愿时间像一场没有硝烟的战争,分数刚下来那几天,饭桌上聊的全是分数线、专业排名、哪个学校食堂好吃。有些家长甚至翻出十年前的报考指南,仿佛那本发黄的小册子藏着改变命运的密码。

志愿填报的本质是寻找分数与理想的最大公约数

那些年我们踩过的坑

1.盲目追求热门专业的结果往往是毕业即失业。金融计算机听起来光鲜,但数学挂科的孩子硬着头皮学编程,最后可能连毕业设计都搞不定。前年有个学生非要报人工智能,结果发现专业课要学高等代数就傻眼了。

2.完全忽略城市因素会让人后悔四年。在哈尔滨读大学的南方同学,每年冬天都要在朋友圈直播泼水成冰。而选择甘肃某高校的学生,实习时要坐二十小时绿皮火车才能到省会。

3.过分依赖他人建议可能导致错失良机。隔壁王阿姨说师范专业包分配,却不知道现在教师编制要考;表哥力荐的"冷门好专业"等他毕业时已经挤满调剂生。

时间节点的蝴蝶效应

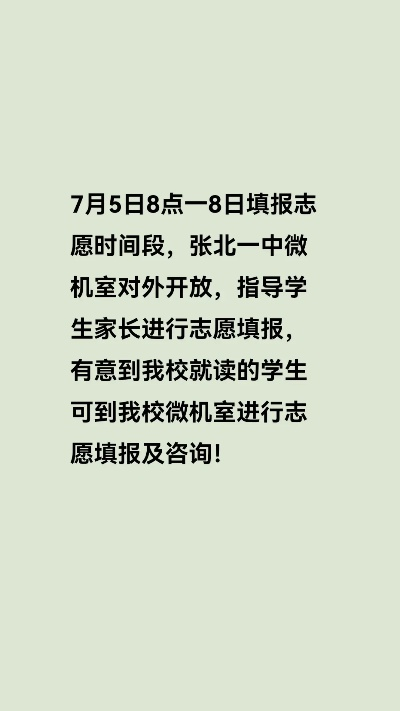

七月初的某个下午五点,教育局官网突然弹出补录通知,刷新晚了三分钟的李同学错过二本降分录取。这种戏剧性时刻每年都在发生,但更多时候是日复一日的纠结消耗着精力。有人把志愿表改了二十七次,最后提交的却是最初版本。

真正重要的不是填报那一刻,而是之前三百天的信息积累

藏在分数线里的秘密

1.最低录取线就像超市限时特价,抢到的人未必真需要。某院校会计专业去年突然降分,是因为新开了三个班教室不够用。等这届学生大二时,专业课要轮流去体育馆上。

2.专业级差制度让分数计算变成奥数题。有个学生以为自己稳进第一志愿,没想到第二志愿专业要扣掉十五分再排序,最终掉到第三个志愿。

3.大小年现象比天气预报还难捉摸。某医科大学连续三年分数走高,大家都以为今年会降温,结果分数线又涨了八分,据说是抖音上有条爆款视频带火了该校实验室。

家庭会议实录

父亲用红笔在招生简章上画满圈圈:"报军校!"母亲把就业率统计表拍在茶几上:"当老师多稳定。"当事人盯着手机里旅行博主的视频发呆。这种三方会谈通常以"你再想想"结束,但更多时候会演变成"吃的盐比你吃的米还多"的辩论赛。

最理想的状态是全家共同学习报考知识,而不是互相说服

技术流玩家的骚操作

1.有人用爬虫软件分析近十年录取数据,发现某211院校每隔四年就会出现一次分数洼地。结果今年太多人相信这个规律,洼地变成了高峰。

2.平行志愿的"冲稳保"策略被玩出花样,某个艺考生用文化课成绩冲普通类专业,再用艺术分保底,最后被调剂到从没听过的陶瓷设计系。

3.提前批就像神秘彩蛋,有人捡漏进名校,也有人被定向培养协议锁在乡镇卫生院。去年有个学生欢天喜地考上免费医学生,现在每天在算违约金数额。

后志愿填报时期的众生相

提交确认键后的半个月,有人每天查十八次录取轨迹,把招办电话设成快捷拨号。也有人突然开始研究征集志愿,因为发现同班比自己低三分的同学进了更好的学校。最淡定的是那个早就决定复读的孩子,志愿表上只随便填了两所民办院校。

我们终究要明白,填报系统关闭的那一刻,真正的选择才刚刚开始。那些在六月反复斟酌的ABCD选项,最终都会变成行李箱滚轮与月台碰撞的声音,变成宿舍卧谈会的笑声,变成很多年后同学聚会上的下酒菜。张北的晚风年年吹过填报志愿的窗口期,带走的是一代代年轻人精心计算的未来,带回的是谁也没能完全预料的人生。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论