每年六月,总有一群浙江孩子对着电脑屏幕发呆,鼠标在志愿填报系统上划来划去,脑子里转着同一个问题:浙江高考填志愿冲多少才合适?冲太猛怕摔跟头,太保守又觉得亏。这就像站在自助餐厅门口,明明饿得慌,却怕拿多了吃不完,拿少了又对不起自己。我们今天就来聊聊这个让人纠结的话题。

冲志愿的本质是和自己赌概率

填报志愿这件事,说到底是一场精密的心理博弈。那些看起来冷冰冰的分数线,其实藏着无数前辈用分数丈量过的可能性。冲志愿不是盲目往高处够,而是找到那个跳一跳能够着的枝头。有些学校往年录取线比我们分数高十来分,这种目标反而比那些只高两三分的更靠谱——因为太多人盯着那几分差距了。

三个容易踩的坑

1.盲目相信大数据预测。各种志愿填报软件给出的概率仅供参考,去年某院校突然降二十分录取的情况并不罕见,算法再聪明也算不透招生办的决策。

2.过度关注最低录取线。最低分往往是特殊批次或补录产生的,正常批次录取的中位数才值得参考,不然容易产生虚幻的安全感。

3.忽略专业级差规则。同一个学校的热门专业和冷门专业可能相差二三十分,如果非某专业不读,冲学校时要留足专业分余量。

冲志愿的黄金分割点

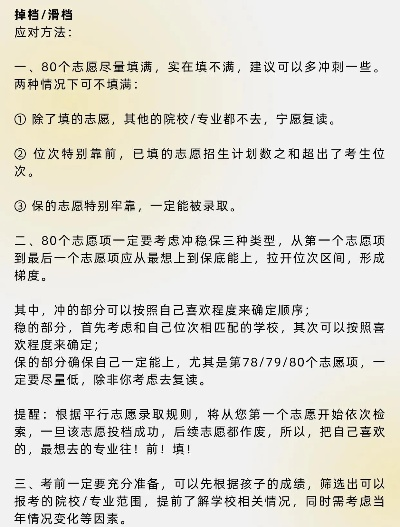

把志愿表分成三部分比较合理:前三分之一放做梦都想去但有点悬的,中间三分之一放正常发挥能稳进的,后三分之一放保底的选择。这种结构就像登山时的装备分配,既有登顶的野心,也有中途休息的营地,还不忘系好安全绳。具体到数字,通常建议冲的院校录取线可比自己分数高5-8%,再往上就属于小概率事件了。

被忽略的变量

地域因素常常被低估。同样分数的两所学校,位于省会的录取线会比地级市高出一截。新开设的专业前两年分数线往往有红利期,就像超市新品的试吃价。还有院校合并更名带来的认知差,某学院升级成大学的第一年,录取排名可能会悄悄后移。

过来人的血泪经验

有位学长分享过他的教训:当年分数够省外211却非要冲省内双非,结果差两分滑档。后来发现同班去省外的同学,用同样的分数读到了更好的平台。地域执念有时候会让判断失真,好学校给的资源差距,可能比离家远近带来的便利更重要。

招生章程里的文字游戏

“按投档分录取”和“按实考分录取”差一个字,结果天差地别。前者算上加分,后者不看任何优惠。单科成绩要求藏在备注栏里,有考生总分够却因英语差一分被退档。专业录取规则是分数优先还是志愿优先,决定着六个专业怎么排序最划算。

心理调节比技术更重要

填志愿那几天容易陷入反复修改的焦虑,其实第一直觉往往最准。见过家长和孩子因为一个志愿位次争执不下,最后发现录取结果根本不在吵架范围内的案例。适当抽离很重要,就像校对文章,盯太久反而看不出错别字。

冲成功的隐藏代价

擦线进名校可能面临“凤尾效应”,有些孩子在高手如云的环境里持续垫底,四年过得比高三还累。反观分数略有盈余的学校,反而容易成为重点培养对象。就像买鞋子,挤脚的限量版未必比合脚的普通款穿着舒服。

退路要铺得比前路更宽

保底志愿不能随便填个偏远学校了事,要选那种录取后不会后悔的备胎。有位女生保底填了护理专业,结果真被录取了,后来发现白大褂恐惧症根本学不下去。保底院校最好满足“万一去了也能接受”的条件,专业挑个不讨厌的。

对比三年的数据才有意义

只看去年分数线会掉进大小年陷阱,某院校前年爆冷导致去年扎堆报考,今年可能又回落。把手机横过来看三年录取位次折线图,比单纯看分数更靠谱。院校扩招缩招的信息要特别关注,招生人数砍半的学校分数线大概率会涨。

专业调剂的风险管理

勾选服从调剂就像买保险,用不上觉得亏,需要时没有更惨。建议先查调剂专业名单,如果有完全无法接受的学科(比如晕血却调剂到医学相关),宁愿降档选明确录取的专业。转专业政策要提前了解,部分院校转专业门槛比高考还高。

志愿表是张人生可能性地图

那些数字背后连接着不同的城市、校友圈和职业起点。有个有趣的发现:很多人在十年后回顾,当初以为决定命运的志愿选择,其实只是人生众多岔路口中的一个。真正定义我们的,不是被哪所学校录取,而是在任何环境里都不停止成长。

填报志愿像在迷雾中投飞镖,我们无法保证每镖都中靶心,但可以调整站姿让轨迹更合理。

最理想的冲刺不是赌徒式的孤注一掷,而是在清醒认知边界后的精准发力。

那些分数线构成的数字迷宫,终究会通向各自精彩的未来。与其纠结冲多少分,不如想想四年后要成为怎样的自己。志愿表填完就放下,人生答案永远在下一站。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论