每年六月总有群孩子蹲在电脑前刷新网页,手指悬在鼠标上不敢点下去。说起几号开始报考高考志愿这件事,其实比考试本身更让人心慌。那些数字组合背后藏着未来四年要睡的床铺,要吃的食堂,甚至可能遇见的那个人。

志愿填报本质上是用分数和命运玩一场信息不对称的扑克

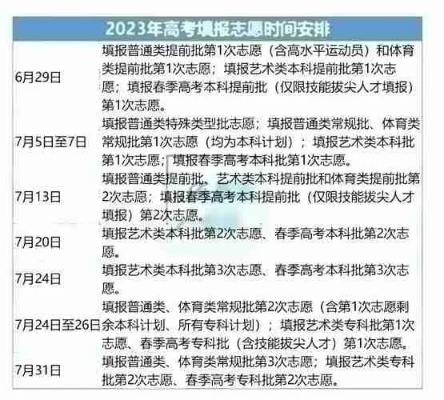

时间迷雾里的选择题

① 省考试院官网总在深夜更新公告,家长群流传的截图永远带着模糊水印。有人提前三个月就整理好Excel表格,有人到截止日前两小时还在网吧手抖改志愿。

② 不同批次的时间差像故意设计的悬念。提前批在7月3日悄悄关闭时,普通批的倒计时才刚刚走到第五天。艺术生和文化生的系统甚至不在同一个服务器。

③ 总有人说系统开放第一天别急着提交,也总有人坚持越早提交越安全。服务器崩溃的传说每年都在重播,但崩溃时间从来无法预测。

数字游戏中的蝴蝶效应

① 录取线就像天气预报,去年580分的专业今年可能突然降到550。那些拿着前三年数据做折线图的家长,本质上和在庙里抽签没区别。

② 调剂选项那个小方框里装着薛定谔的猫。勾选可能被扔去最冷门专业,不勾可能直接滑档到下一批次。没人知道点下确认时到底打开了哪个平行宇宙。

③ 二志愿三志愿的设置逻辑堪比量子力学。有些学校永远只收一志愿,有些专业的录取名单永远在第三志愿里捞人。往届生的经验帖比招生简章厚三倍。

藏在时钟里的博弈论

① 提前批的截止时间比想象中狡猾。军事院校要求7月1日完成政治考核,而某些师范类的体检报告有效期只有72小时。

② 征集志愿的时间窗口短得像流星。去年某211院校补录开放了37分钟,发现时已错过黄金半小时的考生在贴吧哭出高楼。

③ 艺术类校考合格证的有效期是个谜。有人手握五张证却卡在文化分,有人压线过统考却因时间冲突被迫放弃复试。

我们永远在和时间赛跑,但跑道长度每年都在变化

系统之外的暗流

① 亲戚群里突然冒出的"内部消息"带着可疑的亢奋。那个声称知道调档时间的表舅,去年还说能搞到高考原题。

② 抖音直播里穿西装的主播不断重复"三个名额"卖的志愿卡和考试院数据同步率存疑。

③ 班主任手机里存着往届生的联系方式,但前年考上北大的学姐可能还没搞明白自己怎么被录取的。

那些打印出来的志愿表最终会变成行李箱上的托运标签,或复读班课桌上的便签纸。关于几号开始报考高考志愿这个问题,重要的不是日历上的数字,而是我们有没有准备好接受所有可能的时间线。填报系统关闭那晚的月亮,照过太多失眠的年轻人。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论