最近总有人问高考志愿国际本科怎么填的事儿,说实话这题目挺大,光是"国际本科"四个字就能拆出七八种玩法。有些家长以为把孩子送出去就万事大吉,其实这里头的弯弯绕绕比想象中复杂得多。今天我们就掰开揉碎聊聊,国际本科不是简单的出国留学,而是要在教育模式、费用投入和职业规划之间找到平衡点。

那些年我们对国际本科的误解

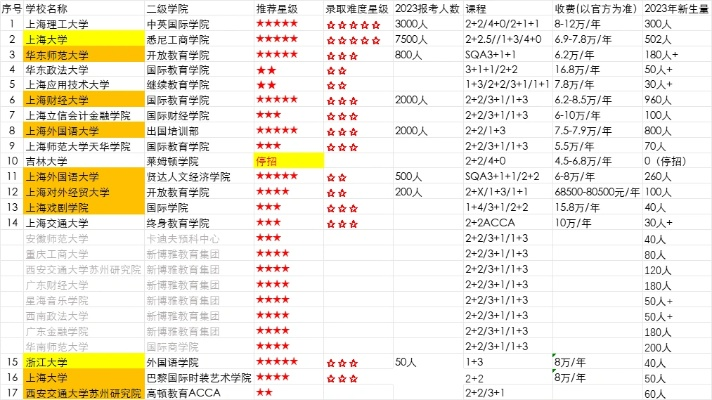

1.国际班不等于国际本科。很多高中开设的国际班其实只是课程体系不同,最终还是要通过正规高考或留学申请。真正意义上的国际本科通常指中外合作办学项目,或者国外大学直接在国内开设的分校。

2.语言好不代表能适应。见过太多孩子雅思7分出去,第一年还是躲在宿舍吃泡面。全英文授课环境和学术写作要求,往往比考试分数残酷得多。

3.排名高不一定适合。QS前100的学校固然耀眼,但某些专业的实际教学可能还不如国内双非院校。特别要注意某些海外院校的"专业"。

费用这笔账得算明白

1.显性成本包括学费和生活费。英美院校年均40万起步,澳洲加拿大稍低但也要25万左右。中外合作办学项目通常国内阶段8-15万,出国后按当地标准。

2.隐性成本容易被忽视。教材费可能高达每年5000元,医疗保险、假期住宿、往返机票都是硬支出。某些国家还要求提前存入保证金。

3.奖学金信息要主动挖。很多合作项目设有专项资助,企业赞助的留学基金也不少。有个学生就是靠航空公司提供的"飞行员计划"了全部学费。

课程设置里的门道

1.2+2还是3+1。前两年在国内能节省费用,但后两年出去可能面临学分转换问题。有些专业的核心课程恰恰安排在后期,错过很可惜。

2.注意认证陷阱。教育部涉外监管网能查到正规项目名单,某些"自主招生"发的文凭回国可能无法认证。曾经有学生读完四年才发现文凭在国内等同废纸。

3.师资流动情况要问清。某985院校的国际班,宣传时说的外教实际只来了两个学期,后续课程全部由本土老师用翻译课件对付。

职业规划得前置考虑

1.回国就业要选对专业。金融、计算机类海归仍有优势,但某些人文社科专业可能面临"不服"有个学东亚研究的留学生,回来发现竞争不过本土历史系毕业生。

2.留在国外需要早准备。加拿大允许毕业后拿3年工作签,但找到雇主担保才能长期居留。澳洲的移民专业清单每年都在变,入学时的热门专业毕业时可能已移出清单。

3.人脉积累从大一开始。国际学生容易扎堆华人圈子,错过本地社交机会。建议参加专业协会的student chapter,某些实习机会往往来自校友推荐。

申请材料的准备技巧

1.个人陈述要讲故事。有位申请艺术管理的同学,把帮画廊策展的经历写成侦探小说式的叙述,比罗列奖项生动得多。

2.推荐信找对人才有用。系主任的模板化推荐信,可能不如专业课老师写的具体案例有说服力。有位教授在信里详细描述学生如何用三个月改进实验方法,这比"品学兼优"实在得多。

3.作品集要有取舍。申请建筑专业的同学带了五个模型,教授却说最喜欢那个未完成的草稿,因为能看到思考过程。

文化适应这件事

1.宗教习惯要尊重。在马来西亚读书的同学因为用左手递文件被导师批评,中东某些学校祷告时间电梯会停运。

2.学术规范不能碰红线。英国某大学的中国留学生因引用不当被认定抄袭,申诉时才明白"common knowledge"在不同文化中有不同界定。

3.心理健康别硬撑。北欧冬季的极夜可能诱发抑郁,很多学校提供免费心理咨询。有同学靠参加灯光疗法小组熬过了第一个冬天。

关于高考志愿国际本科怎么填,说到底是个性化极强的选择题。有人适合勇闯常春藤,有人在双学位项目里如鱼得水。

关键不是选最贵的或者排名最高的,而是选最能激发自己成长潜能的。每次看到学生发来在图书馆通宵后的晨光照片,或者实验室里的失败记录,就觉得教育这件事终究是值得的。填志愿只是起点,后面的路还得自己一步步走出来。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论