最近总有人问新高考大专填志愿多久能搞定,这事儿还真没法一刀切。有人三天定终身,有人拖到系统关闭前五分钟还在改主意。写这篇新高考大专填志愿多久的唠叨,就是想和那些对着电脑屏幕啃手指的考生们聊聊,志愿表上的倒计时其实比考场上的更磨人。

志愿填报不是赛跑,是和自己谈判的过程

1.那些早早圈定目标的人

抽屉里攒了三年的招生简章已经卷边,凌晨四点还在对比去年分数线。这种人往往在系统开放当天就提交,但可能半夜突然坐起来重新登录。

2.被专业名称困住的多数派

护理学和临床医学有什么区别,机电一体化是不是要会修拖拉机。普通家庭的孩子面对这些术语,总得花两周时间把每个专业百度到第五页。

3.总在等最后消息的观望者

听说隔壁班班主任有内部消息,等着二本补录结果出来再决定要不要报大专。这种拖延战术往往导致最后一天全市网吧爆满。

真正耗时间的从来不是技术操作

1.家庭会议比填报系统复杂

父亲坚持要报铁路相关专业,母亲偷偷联系了做会计的远房表姐。这种拉锯战可能持续二十天,直到某个亲戚的邻居的儿子的事迹成为决胜关键。

2.自我认知需要反复确认

模考分数和兴趣爱好打架,现实条件和理想职业拔河。那些在笔记本上写了又撕的志愿草稿,记录着比高考作文更艰难的自我辩论。

3.信息差造成的恐慌性拖延

突然在贴吧看到有人说某个专业饱和了,班级群里转发某学校宿舍没空调。这种碎片信息会让原本确定的方案不断推倒重来。

那些看不见的时间成本

1.查资料引发的连锁反应

本想简单了解某个专业,结果陷入该行业十年发展报告的学术漩涡。这种意外研究可能消耗掉整个周末下午。

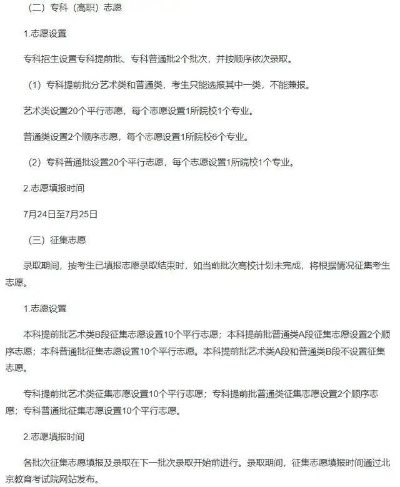

2.平行志愿带来的选择困难

当可以填三十个志愿时,前五个可能用三天,剩下的二十五个用三小时。这种虎头蛇尾的时间分配反而增加焦虑。

3.系统操作的隐形耗时

总有人忘记密码,输错验证码,或者在最后一步发现需要手机验证。这些技术性卡顿能让十分钟的活拖成两小时。

大专志愿的特殊时间节奏

1.分数线等待期的煎熬

本科批录取结束前,很多考生宁可空等也不愿考虑专科。这种观望心态会压缩实际填报时间。

2.职业技能方向的决策难度

面对数控技术和汽车检测两个实操专业,没摸过机床的孩子需要更多想象时间。

3.地域选择的现实考量

本地院校步行可达,外省学校包就业。这种涉及未来生活半径的决定需要家庭反复衡量。

我们都在时间里迷路过

那些在志愿填报系统里进进出出的日子,本质上是在寻找自己和世界的连接点。有人用三天找到答案,有人需要三个星期来接受现实。

填志愿的时间长短不重要,重要的是我们是否真的听清了自己心里的声音。那些反复修改的志愿表,那些深夜的家庭会议,那些突然的崩溃和释然,都是成长必经的仪式。

站在填报系统的终点回望,会发现真正耗费时间的从来不是点击提交的动作,而是我们说服自己接受某个未来的过程。大专志愿的特殊性在于,它既承载着现实的考量,又寄托着不甘心的期待。这种微妙的平衡需要时间来调试,就像慢慢对焦的镜头,急不得也拖不起。每个人都有自己的节奏,重要的是在截止日期前,找到那个能让自己安心入睡的选择。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论