每年六月末七月初,总有一群人在电脑前反复刷新页面,手指悬在鼠标上迟迟不敢点击确认键。高考填报志愿停止时间像个无声的闹钟,滴答滴答催着所有人做决定。我们经历过这种焦灼,知道那些输入框里填的不是代码,而是未来三四年要生活的城市、要相处的师友、要啃的专业书。

志愿表提交的瞬间,其实是把选择权交还给命运的开始。

#关于截止日期的冷知识

1.多数省份系统在午夜关闭,但青海下午五点就锁库,新疆因为时差会多给两小时。这种细节每年都有人记错,蹲在凌晨的网吧捶键盘。

2.教育考试院官网能查历年延期公告,去年黑龙江因台风延长六小时,但不会大张旗鼓通知,得自己扒公告栏。

3.志愿填报系统关闭前两小时最危险,这时候服务器常崩溃,去年河北三千人卡在确认页面进不去,后来临时加开上午补报。

#那些年踩过的坑

有个复读生朋友,非要把压轴志愿留在截止前十分钟改。结果系统提前三分钟维护,原本能上的211变成了民办三本。这种事故年年上演,总有人觉得能和服务器玩心跳游戏。

更常见的是全家争论到最后一刻。表妹去年在截止日当天换了七次志愿顺序,她爸坚持金融有前途,她妈觉得师范稳定,她自己想学考古。最后提交的是折中方案——第四志愿填了文物修复,前三个全是会计。

#时间压力下的决策变形

医学院毕业生小林说起当年,分数够省外985临床医学,但父母怕志愿滑档,截止前两小时强行改成省内二本院校。现在考研时才发现,有些985导师根本不收非双一流院校的学生。

我们容易在倒计时里放大恐惧。有个心理学术语叫"焦虑"人在截止时间逼近时会降低判断标准。就像超市打烊前随便抓临期食品,填报系统关闭前常出现"满就行"的敷衍选项。

#技术性拖延的代价

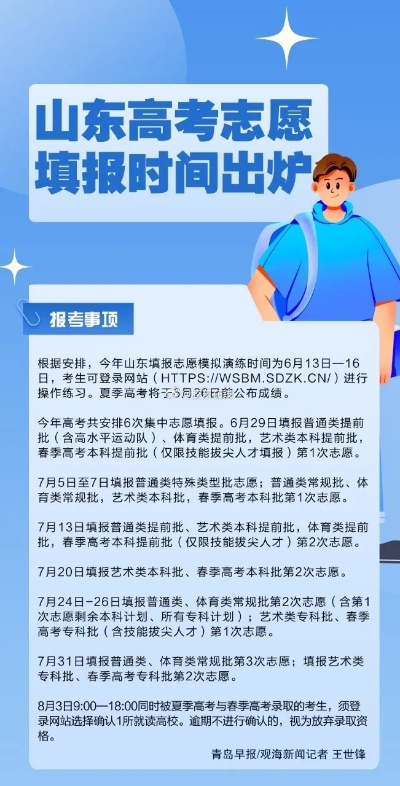

去年山东有考生算错时差,以为晚上十一点前都能提交。其实山东锁库时间是傍晚六点,后来在教育局门口哭到半夜也没用。这种错误很原始,但每年都有新版本。

更隐蔽的是资料缺失。有人拖到截止日才跑去打印店扫描获奖证书,结果发现打印机卡纸,网吧摄像头坏了无法人脸识别。志愿填报要传的材料比想象中多,获奖证明、体测表、少数民族加分材料,缺任何一项都可能降档录取。

截止日期不是终点线,而是烧红的铁门,碰上了就会留下伤痕。

#缓冲期生存指南

聪明的做法是提前三天定稿,把最终版志愿表截图发到家庭群。之后这两天假装继续修改,实际上每天只调个无关紧要的专业名称。这招能缓解家庭矛盾,也给自己留退路。

有个物理老师教过绝招:在截止前二十四小时,用A4纸打印三份不同方案。红笔标出最优选,蓝笔写备选,铅笔涂改处签全家名字。纸质版能降低电子系统带来的虚幻感,白纸黑字比屏幕上的代码更有决策实感。

志愿填报停止时间像个沉默的裁判,不会提醒我们检查装备是否带齐。那些被截留在系统外的梦想,往往差的不只是分数,还有对时间规则的敬畏。当服务器最终关闭时,闪烁的404页面反而成了最公平的判官——它不在乎我们是否准备好,只认那个冰冷的数字时钟。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论