每年六月,总有一群人在志愿填报系统前反复纠结。这时候我们可能会听到一个词——高考志愿专项计划。很多人第一次接触这个词时,脑袋里蹦出的问号能绕地球三圈。其实专项计划没那么玄乎,它就像给特定人群开的小灶,只不过这个小灶是国家开的。今天我们就掰开揉碎聊聊,这个可能改变考生命运的特别通道。

专项计划本质上是对教育资源的一种调节手段,它的存在让高考这场赛跑有了不同的起跑线。有些同学可能觉得这不公平,但世界上本来就没有绝对的公平。专项计划试图做的,是在承认差异的前提下,给某些群体多一点机会。

专项计划主要分三大类,每类都有自己的脾气和规则。国家专项计划针对的是贫困地区的学生,高校专项计划面向农村户籍的考生,地方专项计划则由各省自己定规矩。别看分类简单,里面的门道可不少。比如国家专项计划覆盖的贫困县名单,每年都可能微调,去年能用的今年未必还行。

贫困地区三个字听起来简单,实际操作中却有很多弯弯绕。有的县整体算贫困县,但县城里的学生不一定符合条件。有的地方去年脱贫了,但还在政策缓冲期内。这种细节问题往往让家长抓狂,我们得反复核对最新文件,不能光凭经验办事。

高校专项计划有个更接地气的名字叫农村学生单独招生。参与这个计划的高校基本都是好学校,录取分数通常比普通批次低一些。但低多少没人能打包票,每年情况都在变。农村户籍这个条件看似明确,可有些同学家里早年在农村,后来搬到城里,户口本上还写着农业户口,这种情况就得看具体学校怎么认定。

地方专项计划最让人头疼的就是各省政策不统一。有的省门槛低,有的省要求多。有的省给降分幅度大,有的省只是象征性给点优惠。甚至同一个省,不同年份政策也可能调整。我们得盯着省教育考试院的网站,生怕错过任何风吹草动。

专项计划的报名时间经常比常规志愿填报提前。很多人忙着复习,等想起来时已经错过截止日期。报名材料也麻烦,除了常规的高考报名表,可能还需要学校证明、户口本复印件、贫困证明等。缺一样都可能前功尽弃,这种时候真能急死人。

录取环节最容易产生误会。有人以为报了专项计划就稳了,其实专项计划通常是多给一次录取机会,能不能录上还得看分数和排名。专项批次的投档线有时会比普通批高,这种情况虽然少见,但确实存在。我们见过太多人因为误解规则而错失机会。

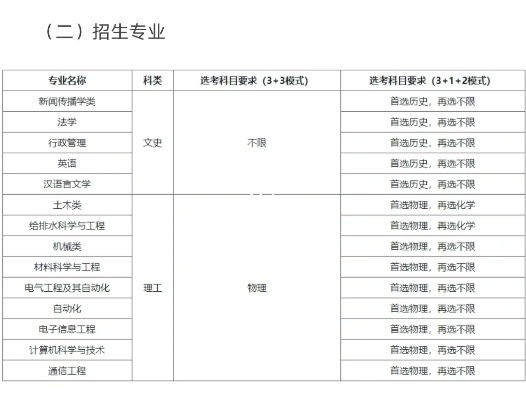

专业选择上专项计划往往有限制。不是所有专业都开放给专项计划考生,特别是那些热门专业。有些学校会把专项计划学生安排到特定专业,这种时候我们就得权衡利弊,看是要学校名气还是专业对口。

专项计划最大的价值在于给了特定群体一个可能,它不是万能的,但确实改变了很多人的命运轨迹。有个农村学生通过专项计划进了985高校,毕业后他说如果没有这个政策,自己可能连那所大学的门朝哪开都不知道。这种故事每年都在发生,虽然不轰轰烈烈,但实实在在。

入校后的适应问题经常被忽视。通过专项计划录取的学生,有些会发现自己的基础确实比城里同学差一截。这种差距需要时间和努力来弥补,心理压力可想而知。好在现在很多高校都有针对性的帮扶措施,比如补习班、导师制等。

专项计划的名额分配也是个技术活。好学校给的名额通常有限,竞争激烈程度不亚于普通批次。我们得学会看数据,分析往年的录取情况,不能光看今年的招生计划数。有时候退而求其次反而更稳妥,这个道理在志愿填报中永远适用。

复读生能不能报专项计划要看具体情况。大部分专项计划对应届往届一视同仁,但个别项目可能有限制。这个问题没有统一答案,我们得逐个计划去查细则。最怕的就是想当然,结果耽误了正经事。

材料造假的风险必须警惕。每年都有人抱着侥幸心理在证明材料上做手脚,一旦被发现后果很严重。轻则取消资格,重则影响高考录取。为了一时便利赌上前途,这笔账怎么算都不划算。

专项计划不是孤立的选项,它得和普通批次统筹考虑。我们得做多套方案,比较各种可能性。有时候专项计划没录上反而是好事,因为普通批次可能遇到更合适的学校和专业。志愿填报就像下棋,走一步得想三步。

专项计划的存在提醒我们,高考制度在不断调整。它试图在统一考试的大框架下,照顾到不同群体的特殊情况。这种尝试未必完美,但方向值得肯定。教育公平是个复杂命题,专项计划至少提供了一种解题思路。

关于高考志愿专项计划,说到底是信息战和心理战的结合。掌握规则只是基础,关键是要在众多可能性中找出最适合自己的那条路。这条路可能崎岖,但走过的人都知道,那些纠结和等待最终都值得。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论