那天老王蹲在小区门口抽烟,突然问我知不知道爸爸修改高考志愿怎么写这件事。说实话,这话题挺扎心的,多少孩子的人生轨迹就在那几行志愿表上被改写。我们总说填报志愿是技术活,但真正动手改孩子志愿的家长,心里那杆秤早就歪了。

高考志愿从来不是家长一个人的战场,但总有人非要把指挥棒抢过来

1.总有人觉得十八岁的眼睛看不透未来,可四十岁的眼睛又何尝不是在雾里看花。那些被强行修改的志愿表,往往藏着家长未完成的执念,而不是孩子真实的向往。

2.改志愿前先改改心态。我们见过太多案例,父亲强硬地划掉师范专业改成金融,结果孩子大二就得了抑郁症。有些弯路必须让孩子自己走,有些跟头必须亲自摔。

3.最可怕的不是意见不同,而是根本不给孩子发言机会。有个姑娘偷偷告诉我,她爸改志愿时连学校代码都背错了,把她想学的考古专业填成了材料工程。

所谓稳妥路线往往是最危险的赌注

1.七年前有个男孩被逼着报了医学院,现在在精神科当住院医师,每天给自己开抗抑郁药。父母当年觉得学医稳定,却忘了考虑他见血就晕的体质。

2.总把就业率挂在嘴边的家长该看看这个:去年某985高校计算机系退学率创新高,全是当年被家长逼着改志愿的尖子生。有些饭喂到嘴里也咽不下去。

3.有个细节很讽刺,那些最热衷帮孩子改志愿的家长,自己的职业选择往往一塌糊涂。我们不是在否定家长经验,但经验过期了就该及时销毁。

修改权应该握在谁手里

1.志愿表上真正该修改的不是专业顺序,而是家庭话语权的分配比例。见过最明智的家长,把最终决定权做成十八岁生日礼物送给孩子。

2.专业冷热会变,但热爱不会过期。五年前被家长强行改成人工智能专业的孩子,现在看着遍地失业的同行欲哭无泪。当年他想报的园艺专业,如今反成了新风口。

3.必要的干预应该像修正带,不能当涂改液用。有位父亲的做法很妙,他把孩子想报的影视专业相关就业数据做成思维导图,最后的决定权还是交了出去。

那些被修改志愿的孩子后来怎么样了

1.跟踪调查显示,被强行修改志愿的学生,大三转专业概率高出三倍。有个女孩更极端,被逼着报会计专业后,直接复读重考美院。

2.最悲哀的莫过于双输结局。邻居家孩子按父亲要求报了军校,毕业分配时父亲又托关系把他调回本地,结果两头不讨好,现在父子见面像仇人。

3.也有意外圆满的案例。有个男孩本想学哲学,被父亲改成金融后反而如鱼得水,但这样的幸运儿十个里难出一个,我们不能总指望奇迹当补丁。

沟通比修改更重要

1.真正需要修改的是沟通方式。有位母亲把填报期变成家庭探索月,带着孩子走访了二十所大学食堂,最后在饭桌上谈出了共识。

2.担心孩子考虑不周全?不如把担忧列成清单共同讨论。见过最用心的父亲,熬夜做了三十页PPT分析各个专业的利弊,但每页都标注仅供参考。

3.关键时刻要有人踩刹车。当争执白热化时,那个带孩子去工地体验父亲日常工作的家长才是真聪明,有些认知不需要语言灌输。

填报系统里的父子兵法

1.系统密码不该成为要挟筹码。听说过最荒唐的事,有家长威胁孩子不改志愿就不给登录验证码,这哪是填志愿,分明是绑票。

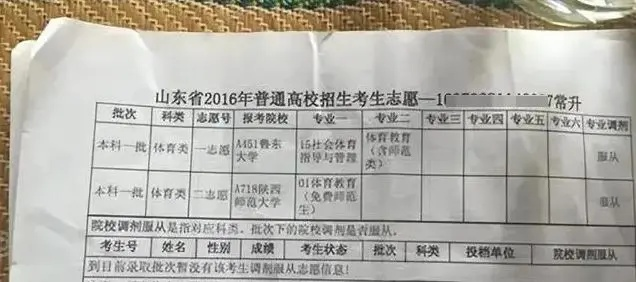

2.修改次数限制是种保护。某省允许修改五次志愿,结果真有家长每天逼孩子改一次,非要把孩子喜欢的专业从第一志愿改到保底志愿才罢休。

3.最终确认键应该设指纹锁。见过最民主的家庭,填报截止前全家三口把手指叠在一起按确认,这种仪式感比任何承诺都管用。

当修改无法避免时

1.至少要保留一个梦想选项。有对父母强行改了五个志愿,但第六个栏位留给孩子填,结果偏偏就是那个志愿录取了,现在孩子每年都给第六志愿过生日。

2.改志愿要有书面协议。北京某重点中学流行签三方协议,孩子、家长和班主任各持一份,约定大二可以重新评估专业选择。

3.修改不是终点而是起点。认识个家长,改完志愿后每月陪孩子听目标专业的公开课,用行动证明不是改了就算了,而是要共同负责到底。

表格之外的人生

1.志愿填报系统里没有撤销键,但人生有。去年遇到个三十五岁的大哥,终于攒够钱辞职去读当年想学的考古,他父亲现在逢人就夸儿子有出息。

2.专业会框定起点,但决定不了终点。那些被改志愿后过得好的,都是把专业当工具而非枷锁的人,他们明白人生是开放式命题。

3.最成功的教育不是帮孩子避开弯路,而是培养他们走弯路的勇气。有个女孩被改志愿后辅修了心仪专业,现在开着工作室教孩子们画画。

那些没说出口的真相

1.很多家长改志愿是怕被亲戚比较。小区里有个孩子按自己意愿报了职校,结果他爸半年不敢参加同学聚会,这种面子工程毁了多少孩子。

2.就业焦虑会传染。调查显示越是自身职业不稳定的家长,越倾向干预孩子志愿选择,这本质上是在转移自己的不安。

3.最伤人的不是改志愿本身,而是那句为你好。有个姑娘保存着被父亲撕毁的志愿草稿,她说那是第一次清晰听见心碎的声音。

修改志愿前要修改的认知

1.好专业不等于好人生。跟踪了二十个被改志愿的案例,过得幸福的都具备共同点:他们后来都学会了对自己的人生负责。

2.家长的认知需要及时更新。五年前的热门专业现在可能过剩,用老地图找不到新大陆,这点在科技领域尤其明显。

3.风险不能单方面规避。强制改志愿是把所有风险转嫁给孩子,而真正健康的家庭应该共同承担选择后果。

被偷走的志愿与被找回的人生

有个故事值得所有家长听听。男孩被父亲偷偷改了志愿,入学后故意门门挂科,直到父亲冲来学校道歉。现在他们在同一所大学任教,老父亲总拿这事自嘲。

有些弯路必须走,有些南墙必须撞,这是成长的代价,也是亲情的必修课。

那些被改写的志愿表,终究要在漫长人生里被孩子自己重新修订。

填报季又要到了,小区里那些皱着眉头抽烟的父亲,那些欲言又止的母亲,或许该先问问自己:我们到底在害怕什么?是怕孩子选错路,还是怕他们走出我们画好的安全区?志愿表可以修改,但人生没有撤销键,那些被强行修改的志愿,往往要用整个青春来调试。给孩子留个机会吧,让他们在属于自己的战场上,打一场漂亮的仗。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论