每年六月总有人在饭桌上突然愣住,筷子悬在半空问出那句灵魂拷问:高考志愿是什么时候写的来着?这事儿就像忘记老同学名字一样尴尬又常见。有人以为考完试就能放飞自我,结果没过两天发现志愿表已经在抽屉里积灰;也有人从高一就开始研究大学专业目录,最后填表时却犹豫得像第一次相亲。

高考志愿填报从来不是某个瞬间的决定,而是藏在高中三年每个选择里的伏笔。

#那些被误解的截止日期

1.总有人把出分日当成起跑线,其实分数线公布前我们至少有七天黄金期。这段时间不是用来发呆的,翻翻往年录取数据,对比自己估分情况,把备选方案列成清单。等到分数真出来了,慌慌张张翻报考指南的样子特别像期末考试前才找课本。

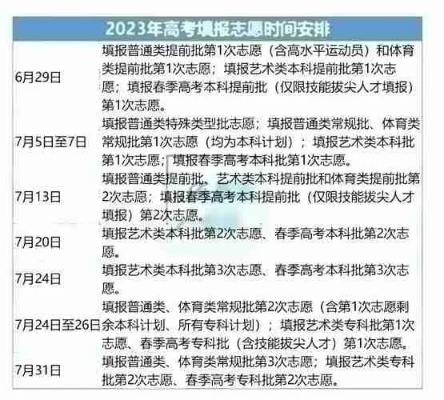

2.不同省份的截止日期能差出半个月,就像方言差异那样让人困惑。江浙考生可能已经提交完志愿,东北的孩子还在修改第十版方案。总以为全国统一步调,实际每个省都有自己脾气,错过本省截止日期的悔恨程度仅次于高考忘带准考证。

3.提前批总在常规批之前悄悄关闭通道。艺术生们早早就定下归宿,普通考生还沉浸在刚考完的松弛里。总有人七月突然想起军校梦,发现体检政审的流程早就走完了,这种错过就像发现暗恋对象上周刚结婚。

#藏在时间背后的准备周期

真正的好志愿是用三年时间慢慢熬出来的。高一寒假去大学开放日转悠,高二暑假体验目标专业的网课,这些碎片会在填表时突然变得有意义。有个复读生说他第一年用三天决定命运,第二年用三百天重新认识自己,后来录取通知书上的专业和第一次完全不同。

职业倾向测试不是毕业前才做的心理游戏。有人高三突然做测试发现适合当兽医,可高中三年根本没选生物课。那些看似随意的选课,其实早就在为志愿表铺路。就像玩拼图时随手拿起的碎片,到最后才发现它们注定要拼在一起。

亲戚们总在年夜饭上问想考哪所大学,却没人问喜欢什么样的生活。志愿表上的每个空格,都应该能找到高一某次社会实践的影子,或者高二某本课外书的启发。突然被要求在某个下午做出的决定,其实早就在无数个清晨和深夜慢慢成形。

#被压缩的决策密度

出分后那几天的大脑运转速度堪比超级计算机。要在七十二小时内消化二十年的人生经验,判断未来四十年的职业方向。有个比喻很贴切,这就像用早餐时间决定满汉全席的菜单,还得考虑营养搭配和宾客口味。

平行志愿让选择困难症患者更加焦虑。原本只需要纠结第一志愿,现在要排几十个学校的优先级。有人把志愿表改出二十个版本,最后提交时还是手抖。那些标着院校代码的方格子,每个都装着沉甸甸的可能性。

总说选择大于努力,可很少有人教我们怎么选择。分数线、就业率、学科评估这些冰冷数据,要和青春热血放在同一个天平上称量。填志愿那几天突然明白,成年人的世界没有标准答案,只有带着风险的赌注。

#时间压力下的常见幻觉

"冲稳保"策略听着科学,实际操作时总变成赌博游戏。看着往年的最低录取线,总觉得今年运气会特别好。这种心态和买彩票时坚信自己能中奖差不多,区别是彩票亏五块,志愿填错亏四年。

专业名字引发的想象偏差永远存在。以为"管理"搞黑客技术的,进去发现天天学图书馆分类法;冲着"工程"的志愿,开学才知道要背养猪手册。这些误会本来可以通过更长的了解周期避免,但 Deadline 永远是最好的照妖镜。

城市、学校、专业这个不可能三角,在截止日前会变得格外尖锐。分数刚够省外211的冷门专业,还是留在省内普通一本读王牌学科?这种抉择像在解一道没有正确答案的数学题,交卷铃响时只能闭眼选一个。

填志愿不是某个时间点的动作,而是持续数年的成长记录。那些在截止日期前熬夜修改的志愿表,早就在无数个课堂和考场里写下了初稿。我们以为在决定未来,其实只是在确认早已做出的选择。关于高考志愿是什么时候写的这个问题,最诚实的回答也许是:从我们第一次思考为什么要读书的那一刻,这场漫长的作答就已经开始了。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论