每年六月,总有一群人在纠结要不要报高考志愿怎么看这件事。分数刚出来那会儿,家里电话能被打爆,亲戚邻居突然都成了教育专家。其实这事儿没那么玄乎,我们不过是在找一条适合自己的路,只不过这条路恰好叫"志愿填报"。

志愿表是张人生草稿纸,橡皮擦永远捏在自己手里

#分数能决定的只有起点

①考得好的容易陷入选择恐惧,985和211之间反复横跳。但名校光环会褪色,四年后用人单位更关心实习经历。

②分数擦线的总想赌一把"冲稳保"其实专业比学校重要。二本计算机比一本哲学更容易敲开大厂的门。

③那些说"填反正要复读",往往九月就出现在大学教室。复读生的成功率和彩票中奖概率差不多。

#七大姑八大姨的杀伤力

①亲戚们热衷推荐师范和医学,因为他们那代人觉得这是铁饭碗。但未来三十年医院可能被AI占领大半。

②总有人说"适合当老师"没人提中学教室的粉笔灰对咽炎的伤害。职业性别标签早该进博物馆。

③最危险的是某个远房表哥说"我认识招生办的"话和"我认识秦始皇"可信度相当。

#城市选择的隐形博弈

①北上广深确实机会多,但城中村的合租房会吃掉实习工资。新一线城市正在悄悄逆袭。

②离家太近的学校容易变成高中plus版,父母查岗比辅导员点名还勤快。

③千万别因为网红城市选学校,长沙的茶颜悦色再香,也解决不了毕业后的就业焦虑。

真正重要的不是填哪所大学,而是弄清楚自己要成为怎样的大人

#专业冷热症的误区

①所谓朝阳专业可能毕业就夕阳,人工智能火的那年入学的,现在正和硕士生抢岗位。

②冷门专业反而有信息差红利,古生物学每年毕业生不够博物馆分的。

③最稳妥的选择是找那些百年不变的基础需求,比如人们永远要吃饭看病打官司。

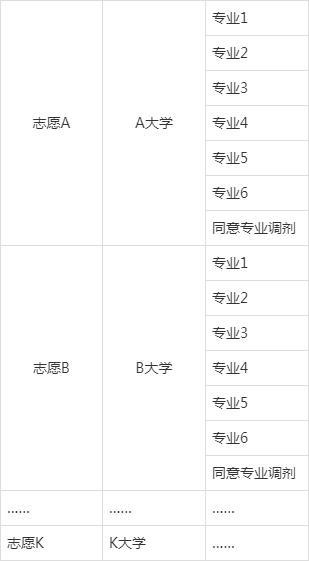

#平行志愿的蝴蝶效应

①把最喜欢的放前面不是勇气是策略,录取系统从第一志愿开始扫描的。

②保底志愿不要太将就,否则真的被录取时会悔青肠子。

③专业调剂按钮像个盲盒,可能开出隐藏款也可能开出残次品。

我们常把高考志愿当作终点站,其实它只是个换乘枢纽。那些纠结要不要报高考志愿怎么看的深夜,本质上是在预习成年人的选择题——没有标准答案,但要对自己选的答案负责。十二年寒窗教会我们解题,而志愿表开始教我们解人生。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论