每年六月总有一群人在纸上涂涂改改,那些数字和校名背后藏着无数可能性。如何自报小高考志愿这事说大不大,但笔尖划下去的弧度可能改变未来三年的人生轨迹。我们蹲在人生十字路口,手里攥着分数条和招生简章,像玩拼图那样试图把碎片拼成理想形状。

真正的好志愿不是分数最大化,而是让未来三年活得有温度

拆解招生简章的潜台词

1.录取线数字会骗人。去年某校最低分580,但热门专业实际要600+,我们容易被首页大字吸引,忽略小字备注的"专业单独划线"2.招生人数藏着玄机。写着招50人可能含30个定向生(签协议必须去指定单位工作),实际普通考生名额只有20个

3.专业组搭配有门道。有些学校把冷门专业和热门专业捆绑销售,想报计算机可能被迫带上材料工程

分数换算的民间智慧

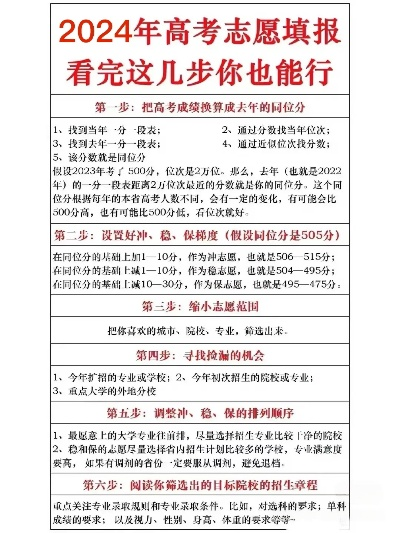

1.用排位替代分数更靠谱。今年600分可能是全省八千名,去年同样名次对应590分,这个换算比单纯看分数靠谱

2.建立安全缓冲带。通常建议留出10分余量,比如预估某校录取线590,我们最好有600分再报

3.别被平均分误导。某些学校展示的专业平均分包含各种加分政策后的成绩,普通考生要自动扣减5-8分估算

专业选择的现实法则

1.实验室设备比专业名称重要。同样叫人工智能专业,有的学校还在用五年前的老旧设备教学

2.看教师简历里的企业经历。写着"丰富实践经验"只是带学生参加过企业参观

3.就业报告要反向解读。公布"95%就业率"的学校,可能把超市收银员也算作对口就业

城市因素的隐性价值

1.实习机会藏在公交线路里。北京地铁四号线被称为"专列"经过各大厂办公楼

2.校友网络有地域性。在成都读大学,未来遇到川籍企业家的概率自然更高

3.生活成本影响学习质量。同样每月2000元生活费,在长沙能活得像国王,在深圳只够温饱

填报技术的细节魔鬼

1.服从调剂是双刃剑。勾选后可能被分到完全不了解的专业,不勾又可能直接滑档

2.保存截图比相信记忆可靠。每年都有人记错自己到底有没有点击最终确认按钮

3.截止前两小时最危险。系统拥堵时频繁刷新可能导致已填报内容丢失,这是血泪教训

那些印着校徽的纸张终会泛黄,但我们在某个晚自习突然想起填报志愿的下午,指尖划过纸面的触感永远清晰。选择本身没有标准答案,我们只不过在有限信息里,尽量选那个能让明天的自己少叹气的选项。志愿表交上去那刻,真正的功课才刚刚开始。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论