每年六月的空气里总飘着两种味道,一种是栀子花的香气,另一种是高考生家庭的焦灼。那些刚放下笔的孩子们现在最关心的可能就是安徽高考志愿结果什么时候出来,毕竟这决定了接下来四年要在哪座城市吃食堂。我们蹲在电脑前刷页面的样子,像极了等双十一秒杀的网购党,只不过这次抢的不是商品,而是人生。

志愿结果公布时间有规律可循

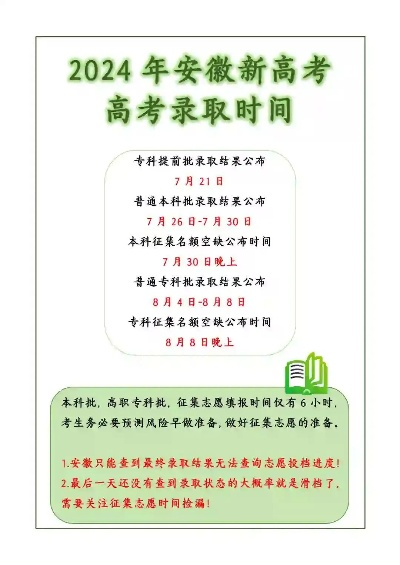

1. 从往年数据看,安徽通常把志愿结果分成三批放榜,最早的一批在七月上旬就能查到,最晚的要拖到八月初。这种分批次的操作不是为了吊胃口,而是给不同分数段的孩子留足纠结时间。

2. 提前批总打头阵,那些报了军校或特殊院校的考生,往往在别人还在研究志愿表时就已经收到录取短信。普通本科批像中场秀,艺术类批次则像安可曲目,总要留到最后才揭晓。

3. 具体日期每年会浮动两三天,但教育厅官网的公告栏从来不会迟到。有个冷知识:如果当年数学卷特别难,放榜时间往往会往后挪——因为阅卷老师需要更多时间研究那些匪夷所思的解题步骤。

查分通道比我们想象的丰富

1. 手机端现在比电脑更方便,关注"安徽教育招生考试院"公众号,绑定准考证号后,半夜三点惊醒时都能摸黑查结果。不过建议别真这么做,万一看到不如意的结果,后半夜就别想睡了。

2. 总有些家长执着于拨打168声讯台,这种二十年前就存在的查询方式至今没被淘汰,大概是因为电话里机械女声报出分数时,那种仪式感能治愈焦虑。

3. 最戏剧性的场面发生在学校张贴红榜那天。重点中学门口总会聚集一群拿着保温杯的家长,有人看到孩子名字后当场掏出喜糖,也有人默默把本来准备放的红包塞回口袋。

等待期间能做哪些正经事

1. 核对志愿表打印件比想象中重要,去年就有考生发现自己明明填了五所学校,系统里却只显示三所。这种bug虽然罕见,但赶在录取前发现还能补救。

2. 提前研究专业课程设置不是杞人忧天。很多大学生直到毕业都不知道自己专业要学什么,这就像结婚十年才发现对象有口臭,晚了点。

3. 准备两套换洗衣服很有必要,万一被末位志愿录取,可能接到通知后48小时内就要去报到。那些被调剂到畜牧专业的孩子,第一堂课往往从给猪量体温开始。

录取通知书里的隐藏信息

1. 快递袋里除了那张烫金硬卡纸,通常还夹着校园贷广告和电话卡。建议先把这些花里胡哨的传单筛出来,当年有个新生误把贷款合同当入学须知签了字。

2. 报到须知里"建议自备床上用品"这句话值得玩味。有些学校的"建议"等于"必须"而另一些学校会在括号里注明"铺尺寸1.9×0.9米"细节能看出学校的人性化程度。

3. 随信附带的贫困生申请表别急着扔,就算家庭条件尚可也建议复印留底。我见过太多学生到大三申请助学金时,才发现当年随手丢掉的这张纸有多重要。

那些年我们踩过的坑

1. 轻信"内部消息"常见的翻车现场。总有人说七大姑的八大姨在教育厅工作,能提前三天知道结果,事实上他们顶多能告诉你食堂今天有没有鸡腿。

2. 把录取通知书晒朋友圈时记得打码。有个考生把带条形码的通知书原图发上网,三天后发现自己被陌生人注册了八个校园贷账号。

3. 复读机构的电话会在放榜后准时响起,他们掌握名单的速度比招生办还快。如果接到自称"老师"的来电,先别感动于对方的关心,问问他们怎么拿到你的号码更重要。

心态调整比查分更重要

1. 收到不如意结果时,阳台上的多肉植物比鸡汤文管用。盯着那些慢慢生长的叶片看半小时,会意识到人生和植物一样有各自的花期。

2. 被调剂到冷门专业未必是坏事。有个学考古的朋友现在专门给盗墓小说挑刺,副业收入超过主业。那些看似无用的知识,可能在某个转角变成金矿。

3. 真正决定未来的不是录取通知书上的校名,而是接下来1460天怎么过。有人在985院校躺平四年,也有人把二本院校图书馆的书全部翻出毛边。

放榜那天的太阳照常升起

无论电脑屏幕弹出什么结果,那天傍晚的晚霞都会很好看。我们会记住查询时手心的汗水,会记住父母欲言又止的表情,但几年后再回想,这些不过是人生长卷边缘的折痕。

安徽高考志愿结果什么时候出来固然重要,但比时间更重要的是我们如何看待那些跳动的数字和文字。

那些以为能决定命运的瞬间,最终都会变成下酒菜里的花生米,嚼着嚼着就品出了滋味。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论