每年六月,总有一群人在电脑前纠结得抓耳挠腮——填志愿这事儿比解数学压轴题还让人头大。哪个高考志愿报考卡好成了家里饭桌上的热门话题,亲戚们七嘴八舌的建议能堆成小山,但真正用起来才发现,那些花花绿绿的卡片有的像及时雨,有的纯粹是来添乱的。

志愿卡本质上是个信息过滤器,关键看能不能帮我们筛出真正适合自己的选项。市面上常见的分三类:学校发的免费指南、付费的大数据推荐卡、还有民间流传的野路子攻略。免费的那本往往更新不及时,去年某医学院护理专业突然取消招生,厚厚一本指南里愣是没标注;付费卡片吹得天花乱坠,实际用起来才发现所谓智能推荐,不过是把往年录取线换个皮肤重新包装;至于贴吧里流传的“内部数据”,去年让七个考生把独立学院当成985分校报了。

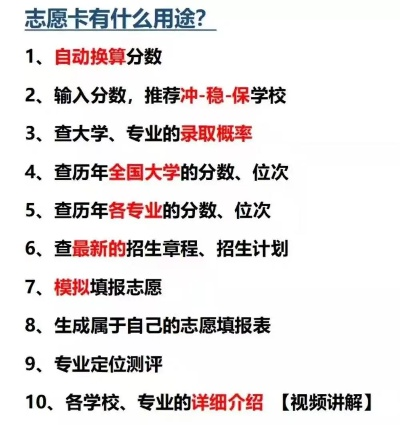

卡片功能比颜值重要

①数据更新速度决定成败。某款标价288元的金卡,宣传实时同步招考政策,实际查询发现用的还是前年专业目录,新设的人工智能专业完全没收录。反倒是教育局官网每周更新的免费Excel表格更靠谱,虽然排版丑得像上世纪产物。

②筛选逻辑要符合直觉。遇到过界面酷炫的报考系统,想找“物理+化学”组合能报的专业,要先点开五层菜单,再手动排除十几个无关选项。后来发现学校机房的老旧电脑里,有个单机版筛选工具,输入分数和选科,三秒就能生成清单。

③错位信息比缺失更危险。有张卡片把“材料科学与工程”标注成热门专业,实际该校这个专业刚被亮红牌(教育质量评估不合格),这种误导性标签会让十年寒窗功亏一篑。

付费服务的隐藏陷阱

①所谓专家一对一,可能是培训三天上岗的兼职大学生。见过最离谱的案例,咨询师把“地质工程”说成是挖石油的,其实该专业主要研究岩土结构。

②动态排名功能像炒股软件。有系统每分钟更新“录取概率”,搞得考生不断修改志愿顺序,最终反而错过匹配度更高的学校。后来证实那些波动数字只是随机算法生成的安慰剂。

③增值服务玩文字游戏。某平台承诺“未被录取全额退款”,细则里却要求必须把所有推荐志愿都填满,有个考生故意空着第五志愿想退费,结果被判定违约。

免费资源的正确打开方式

①省考试院官网藏着宝藏。多数人只知道查分数,其实那里有完整的高校招生章程,连某个专业是否允许色弱报考都写得明明白白,比任何第三方解读都权威。

②高校招办电话比想象中管用。虽然高峰期很难打通,但接通后能问到真实就业率、保研比例等关键信息。有个考生发现某校宣传的90%就业率包含考研学生,而该专业实际签约率不到50%。

③毕业生现身说法最鲜活。知乎上有个冷门专业讨论帖,在读生吐槽“每周三次野外实习”的细节,让原本向往植物学的城市孩子彻底清醒。

手工打造专属志愿卡

①拿张A3纸画坐标轴。横轴放“感兴趣程度”,纵轴列“录取可能性”,把备选学校专业逐个标上去,瞬间看出哪些是冲一冲的梦想,哪些是保底的现实选择。

②制作专业对比表。把课程设置、实习安排、学费这些碎片信息集中记录,避免被某个亮点迷惑。去年有考生冲着“国际交流机会”选专业,入学才发现项目只对前10%学生开放。

③给每个选项写风险评语。比如“该校转专业成功率仅5%”、“该行业近年裁员频繁”,这种冷静备注能有效抑制填报时的冲动。

真正的好志愿卡不是现成产品,而是我们亲手整理的信息网。见过最用心的考生,把三十个意向专业做成扑克牌,每天随机抽五张模拟面试自述,两个月后对每个选择的理解深度远超咨询机构的标准答案。填报那天他没用任何智能推荐,手工编制的志愿表让班主任都竖起大拇指。

志愿卡终究只是工具,就像登山杖不能代替双腿。那些熬夜对比数据的夜晚,和父母争论专业的餐桌会议,突然接到招生老师电话的惊喜瞬间,才是选择路上最珍贵的路标。当我们亲手拂去信息迷雾,某个专业代码就不再是冰冷数字,而变成了可以触摸的未来。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论