每年六月,总有一群人在志愿表前反复涂改铅笔印子。高考如何看平行志愿录取这件事,说简单也简单,说复杂又像解一道排列组合题。我们可能听过太多理论,但真正填的时候还是会手抖——毕竟这玩意儿关系到未来四年睡在哪个城市的硬板床上。

平行志愿的本质是把选择权从学校手里抢回来半截

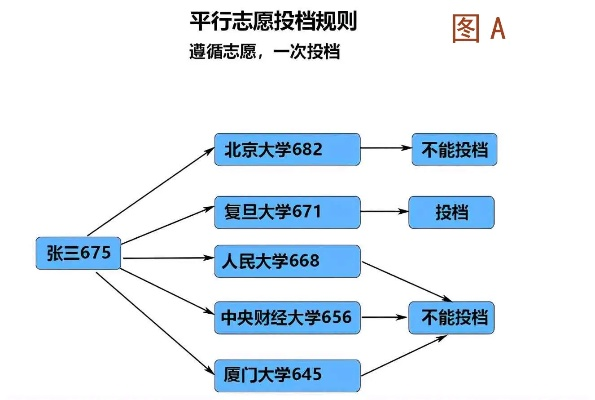

过去那种"一锤子买卖"的填报方式,经常让人在等录取通知时失眠。现在规则变了,我们可以按喜好排多个学校,系统会从第一个志愿开始挨个尝试匹配。听起来很美好对吧?但别急着高兴,这里面藏着不少弯弯绕绕。

游戏规则里的隐藏关卡

1. 分数虽然重要但不是唯一

每个学校都有自己的录取线,但真正决定我们去向的是"次"假设某大学招50人,系统会把填报该校的人按分数排序,第50名的成绩就是当年实际录取线。我们经常看到"擦线进"的幸运儿,其实人家卡位卡得准。

2. 志愿顺序是门玄学

把最想去的放前面没错,但要考虑现实情况。某个专业去年分低,今年可能就被扎堆填报。有家长非要把孩子塞进"冲一冲"学校,结果后面"保底"的志愿全作废了。

3. 调剂按钮像颗彩蛋

勾选服从调剂可能被分到冷门专业,不勾又可能滑档。有个真实案例:某个坚持不服从调剂的考生,分数够上北大考古系却去了二本院校的热门专业,这事够写本小说。

那些年我们踩过的坑

招生简章里的小字比合同条款还精彩。某高校的"建筑学专业"美术加试,没注意这点的考生入学后才发现要补考素描。还有些学校把热门专业和冷门专业打包成"专业组"读金融可能被迫先学两年市场营销。

最残酷的真相是:平行志愿放大了选择权,也放大了决策压力

去年有考生把三十个志愿栏全填满,录取结果出来发现被第二十志愿录取了——前面十九个全是随便填着玩的。这种操作就像把购物车塞满然后让系统随机结算,除了心大找不到别的形容词。

数据会说谎

各校公布的往年录取线会骗人。某985院校的"最低分"农村专项计划或少数民族考生的分数,普通考生参照这个分数填报等于跳崖。真正靠谱的是看三年录取位次变化趋势,这个数据要花钱买或者去教育局蹭。

1. 分数线会跳舞

大小年现象在好学校特别明显。复旦某专业前年610分,去年590分,吓得考生不敢报,今年又涨回605分。这和炒股追涨杀跌一个道理。

2. 扩招是颗烟雾弹

听说某校要扩招就赶紧填报?校方可能把新增名额都给了联合办学项目,毕业证会多一行小字,学费后面跟着好几个零。

3. 新专业像开盲盒

人工智能学院听起来高大上,但有些学校师资还没凑齐,教材用的是python入门手册。不如选传统专业的实验班,至少知道毕业能干什么。

城市、学校、专业的排列组合

在志愿表上玩排列组合的家长,比双十一算满减的家庭主妇还认真。这里没有标准答案,只有适不适合:

- 想搞科研的,城市不如实验室设备重要

- 准备毕业考公的,专业名称必须出现在招考目录里

- 计划出国深造的,学校国际排名比食堂口碑关键

有对父母逼孩子报北京某211的土木工程,结果孩子大二退学重新高考——现在在成都某高校学数字媒体,活得特别滋润。这个故事告诉我们,平行志愿里最不该平行的,是自己的真实意愿。

关于平行志愿的讨论永远不会有结论。它像个精巧的沙漏,既给普通人逆袭的机会,也给优等生失误的空间。

填志愿这件事,三分靠数据,七分靠胆识,剩下九十分靠命。我们唯一能做的,就是把各种可能性摊在太阳底下仔细称重,然后闭着眼睛按下提交键——毕竟人生没有ctrl+z,但永远有下一站。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论