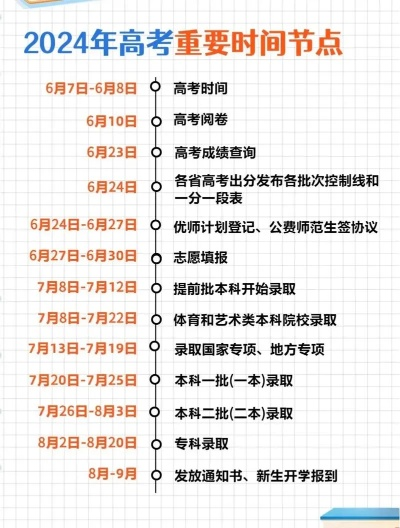

每年六月,空气中都飘着紧张和期待的味道。高考结束后的放松还没持续几天,志愿填报的倒计时就滴滴答答响起来了。高考志愿录取时间期限像一根看不见的线,牵着我们走向人生的下一个路口。这段日子过得特别快,表格、代码、分数线在眼前打转,稍不留神就可能错过重要节点。

志愿填报从来不是孤立的动作,而是与录取时间线紧密咬合的齿轮组。

#那些容易被忽视的时间节点

1.提前批的诱惑与风险。军事类、艺术类院校通常最早启动,七月初就截止报名。这类院校录取规则特殊,文化课分数要求可能降低,但专业测试或体检标准严格。准备材料需要额外时间,别被"提前"迷惑。

2.常规批次的明争暗斗。多数考生主战场在这里,各省教育考试院公布的日程表要贴在床头。从投档到录取结果公示往往只有三五天窗口期,系统卡顿高峰期集中在最后两小时,别学那些非要在截止前十分钟提交的冒险家。

3.征集志愿的补救机会。前几轮没录满的院校会开放补录,时间短得像闪电。这个阶段更需要清醒判断,那些突然出现的名额往往带着隐藏条件,可能是偏远校区或冷门专业。

#时间压力下的决策陷阱

1.倒计时催生的从众心理。看着同学都提交了志愿表,有人会慌不择路照抄别人的选择。每个分数段都有几十种排列组合方式,别人的最优解可能是我们的毒药。

2.截止日前的技术事故。总有人忘记密码或输错院校代码,系统崩溃时打爆咨询电话也难补救。重要操作至少提前二十四小时完成,给意外留足缓冲时间。

3.复核期的选择性遗忘。录取结果公布后通常有三天申诉期,但沉浸在喜悦或失落中的人常常忘记核查信息。院校代码、专业名称、办学地点这些关键字段,错一个就可能走错人生岔路。

#与时间和平相处的智慧

1.制作专属时间沙漏。把官方日程表转化成个人备忘录,标注每个环节需要准备的材料。提前批、专项计划、普通批次要分开列清单,不同颜色标记已完成事项。

2.建立应急响应机制。电脑死机就用手机端操作,网络拥堵就换4G热点,提前在不同浏览器登录测试。保存好各级招办的联系方式,但别等到最后一刻才求助。

3.留出情绪调节空隙。连续做重大决定会消耗意志力,在时间表里故意安排放空时段。吃点喜欢的食物,看半集电视剧,紧绷的弦需要偶尔松一松。

最残酷的现实是:录取系统不会为任何人的犹豫多停留一秒。

这场与时间的赛跑里,快慢不是唯一标准。有人用三天定下未来四年,有人花三周反复修改志愿表。重要的不是追赶时间的脚步,而是看清自己的节奏。表格提交前再看一眼那个专业代码,确认这是我们愿意清晨爬起来去上的课,深夜挑灯也要完成的作业。时间给予所有人的期限相同,但选择带来的涟漪会扩散很远。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论