每年六月,总有一群人在纸上涂涂画画,对着电脑屏幕发呆,纠结报多少志愿高考才不算亏。填少了怕滑档,填多了嫌麻烦,这种微妙的平衡感像走钢丝,稍微偏一点就可能掉进后悔的泥潭里。我们试着把这件事拆开揉碎,看看那些藏在数字背后的门道。

填志愿的本质是给自己留退路,但退路太多反而会绊住脚

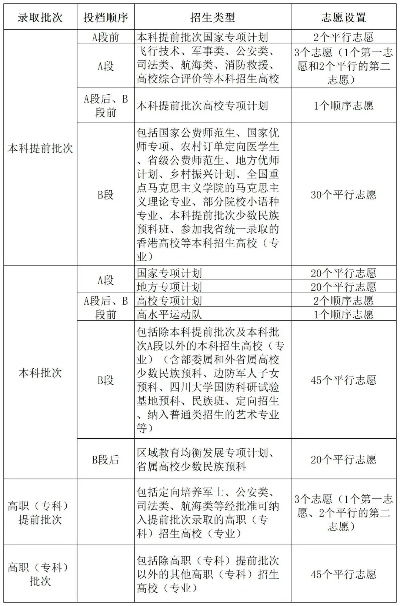

1.平行志愿推行后,理论上可以填满所有空位,但实际录取时只有前几个志愿在真正发挥作用。某个省份允许填30个志愿,但90%的学生在前五个志愿就被录取,剩下的25个选项成了心理安慰剂。

2.重点要看批次间的承接关系。提前批没录到不影响本科批,本科批滑档还有专科批托底。有人把同一层次的学校反复填报,等于把鸡蛋放在同一个漏篮子里。

3.那些号称"填满才安心"的机构,可能没告诉你复查志愿要额外收费。有位考生回忆,他父亲坚持要填满96个专业志愿,结果录取后发现前三个志愿的分数都够得上。

数字游戏背后藏着认知陷阱

1.填报数量与焦虑程度呈奇怪的正相关。调查显示填10-15个志愿的考生满意度最高,他们既不会因为选择太少而恐慌,也不会因为选项过多陷入决策瘫痪。

2.志愿表不是超市货架,不是塞得越满越好。某年有位考生把民办三本和985混着填,录取系统按顺序检索时,他的分数明明能去211却被三本截胡。

3.真正需要计较的不是填报数量,而是志愿梯度。有个简单的检验方法:把志愿表从中间撕开,前后半截应该都能独立形成完整的录取链条。

被忽视的填报成本往往最昂贵

1.每多填一个志愿,意味着要多研究一所学校的招生章程。有位妈妈抱怨,她花两周时间整理的40所院校资料,孩子最终只在前三个志愿就用完了分数。

2.调剂选项打勾越多,未来的不确定性越大。见过太多考生勾选"服从调剂"后,被分配到完全不了解的专业,入学三个月就哭着要复读。

3.复查志愿时的手续费像出租车计价器。某个考区规定超出基础志愿数量后,每增查一个志愿加收20元,有位考生交了六百多块才发现根本用不上这些后备选项。

好志愿表应该像合身的衣服

1.前三个志愿需要跳起来够,中间五个站着能够到,最后两个蹲下也能接受。这种"冲稳保"结构经得起大多数意外情况,有位资深教师说这是他二十年验证过的黄金配方。

2.专业志愿比学校志愿更值得计较。遇到过考生非某校不上,结果被调剂到冷门专业;也见过紧盯热门专业的学生,毕业发现行业已经人才过剩。

3.真正重要的数字不是填报数量,而是有效志愿数量。把十个精心准备的志愿和三十个凑数的放一起,前者的录取满意度反而高出18个百分点。

地域因素正在改写传统填报逻辑

1.新高考省份的"专业+院校"模式让填报量暴增。浙江考生最多可填80个志愿,但聪明人会把同校专业打包成志愿组,既保持选择权又减少重复劳动。

2.异地办学校区成为隐藏选项。某些985分校的录取线比本部低20分,毕业证却完全一样,这种信息差每年都造就一批"捡漏王"。

3.交通成本正在纳入考量。有家长算过账,孩子去省外读四年书,光路费就够买台笔记本,这还没算节假日抢不到票的隐形代价。

那些过来人的血泪经验

1.有位复读生展示他的两张志愿表:第一年填了6个志愿全部落空,第二年改成18个志愿却被第五志愿录取。他现在的结论是12个刚刚好。

2.医学院校的录取存在特殊规律。某考生非临床医学不读,连续填了十五个医学院的临床专业,结果被第十六个志愿的医学影像学录取。

3.艺术类考生更要注意文化课门槛。见过太多专业成绩优异的学生,因为文化课不达标导致前面所有志愿作废,最终靠保底学校续命。

报志愿这件事,说到底是在有限信息里做最优决策。

填志愿不是买彩票,没必要把所有号码都买一遍。我们见过填五个志愿就心满意足的人,也见过填满所有空格依然夜不能寐的家长。或许真正的答案藏在电脑合成志愿表的那一刻——当删除那些凑数的选项后,剩下的才是我们真正愿意去的地方。数字从来不是重点,重点是我们是否准备好为那个被选中的选项负责。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论