最近总有人问我怎么看新高考志愿填报这事儿,说实话每次聊到这个话题都能引发一堆讨论。有人说改革后更科学了,也有人抱怨规则太复杂看不懂,今天咱们就掰开了揉碎了聊聊这个《如何评价新高考志愿填报》的话题。毕竟这玩意儿关系到几十万家庭的未来走向,值得好好说道说道。

志愿填报本质上是用分数兑换人生可能性的一次博弈

填报策略从保守转向激进

以前老高考时代流行"一稳冲一冲保一保"的策略,现在这种玩法不太灵了。新高考允许填上百个志愿,理论上每个分数段都能找到匹配院校。但实际操作中很多人还是习惯性把前二十个志愿填成"彩票"五十个随便凑数,最后三十个纯属应付。这种思维定式需要打破,真正理解平行志愿的投档逻辑。

分数换算变成技术活

原始分变成等级分再折算成投档分,这套换算体系让很多家长头晕。某省重点中学的班主任说过个真实案例:有个学生物理考了85分,按赋分规则变成了93分,家长非说是系统算错了。现在录取看的是省排名而非绝对分数,这个认知转变很多人还没适应过来。

专业组带来的新烦恼

院校专业组的设置本意是增加选择性,结果催生出各种奇葩组合。某985高校把考古学和计算机打包成一个专业组,导致想学计算机的考生被迫接受调剂风险。这种"买一赠一"式的打包销售,让志愿填报变成拆盲盒游戏。

数据依赖症正在蔓延

各种志愿卡、大数据预测软件卖得火热,但去年某机构软件推荐的"院校"线突然暴涨30分。过度依赖数据模型容易忽视一个事实:当所有人都按算法填报时,算法本身就失效了。有个复读生说得好:"查三年分数线不如打听学校澡堂有没有隔间实在"。

家庭战争频发

七成考生会与父母产生填报分歧,常见冲突模式包括:父母非要孩子报师范而孩子想学动漫,或者全家为"省外211还是留省内一本"得不可开交。有个女生偷偷改志愿被父亲发现后,父女俩半个月没说话。填报系统关闭前24小时,往往是家庭矛盾集中爆发期。

新规则下的认知误区

平行志愿不等于没有顺序

虽然理论上每个志愿都是平等的,但系统检索是从第一个志愿开始往下捋。有人把最想去的学校填在第三十志愿,结果前面二十九个志愿都够分被截胡。这种操作就像把求婚戒指藏在第三十个盲盒里。

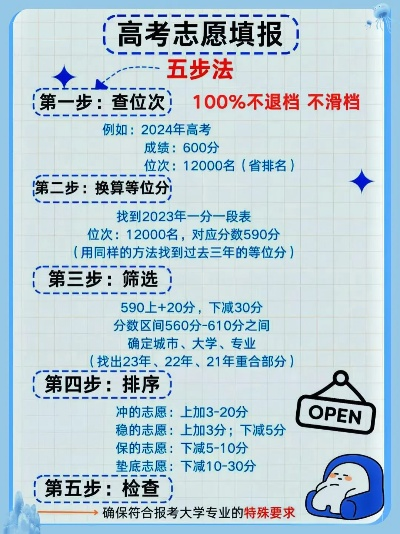

冲稳保策略需要重新定义

传统意义上的"冲"是指往年录取线高10分的学校,现在要看专业组内最低分专业。某考生冲着某校王牌专业去,结果被调剂到同组里的冷门专业,到校才发现两个专业在不同校区。所谓的""稳在了你最不想去的专业上。

专业优先还是学校优先

这个经典问题在新高考下有了新答案。某个650分的考生放弃985选择双非院校的口腔医学,入学后发现全班都是这个分数段的"叛逃者"而另一个选择名校调剂专业的考生,大二时还在为转专业拼命刷绩点。

服从调剂的蝴蝶效应

勾选服从调剂可能改变人生轨迹。有考生被调剂到完全不了解的专业,后来发现意外地适合自己;也有人入学三个月就退学复读。某高校招生办主任透露,每年都有学生拿着录取通知书来问:"这个专业到底是学什么的?"分数浪费恐惧症

很多家长执着于"一分都不能浪费"导致考生被压线录取到不喜欢的专业。其实分数就像钞票,与其纠结是否花光了所有钱,不如想想买到的东西是不是真正需要的。有个比喻很形象:用茅台的价格买矿泉水,再划算也是亏的。

改革带来的积极变化

选择权真正交给学生

老高考时代经常出现"班主任替全班填志愿",现在每个考生面对的是个性化选择。某县城中学第一次出现二十多个不同专业方向的录取结果,校长说这在以前是不可想象的。虽然选择困难症患者更痛苦了,但成长往往从做选择开始。

冷门专业迎来春天

按专业录取的模式让一些冷门学科意外受益。某农业大学茶学专业录取线突然超过经管类专业,招生老师接到无数咨询电话:"这个专业毕业真能去奶茶店当店长吗?"事实上该专业毕业生多在科研院所工作,起薪比想象中高很多。

复读率明显下降

由于志愿数量大幅增加,落榜风险显著降低。某省考试院数据显示,改革后复读生比例从18%降到9%。不过也有新问题出现:有些考生虽然录取了但专业不满意,这种"就式入学"可能引发新的退学潮。

地域壁垒被打破

偏远地区高校以前靠调剂才能招满,现在通过设置特色专业组吸引了优质生源。某西北高校的草业科学专业组,竟招到东部沿海省份的尖子生。学生直言:"反正有上百个志愿名额,拿出五个试试看不吃亏。"填报季的众生相

凌晨三点的家庭会议

系统开放前夜,多少家庭开着电脑反复修改志愿表。有个家长把院校代码抄错一位,导致孩子差点与理想院校失之交臂。最煎熬的莫过于分数卡在往年录取线附近的考生,那种"差一分就掉档"的焦虑,经历过的人都懂。

招生办的电话战术

高校招生老师这段时间说得最多的话是:"这个分数有一定希望。"某高校招办老师坦言,他们内部有套标准话术,既不能把话说死吓跑考生,又要保持足够吸引力。有家长连续七天打电话问同样问题,老师最后都记住对方手机尾号了。

中介机构的狂欢时刻

填报咨询服务收费从几百到上万不等,有个自称"招办主任"的专家,三天接了二百多个预约。这些机构最爱用的营销话术是:"去年帮某个学生用二本分数捡漏985。"教育部门已经明确表示,所谓内部关系都是骗人的。

考生的奇妙执着

有人非某个学校不报,哪怕专业是养猪也愿意;有人坚决不离开本省,理由是"外地的蟑螂太大";还有情侣约定填报同一所大学,结果一个超常发挥一个失常发挥。这些执念往往比分数本身更能决定人生走向。

那些没人告诉你的真相

专业名字的迷惑性

"信息与计算科学"其实是数学专业,"医学工程"学机械制图,这些专业名称坑过无数考生。建议直接找该专业大四学生问三件事:主要课程是什么、就业去向有哪些、最后悔没早点知道什么。

转专业没想象中容易

抱着"上车后补票"的人要注意,热门专业转入门槛可能比高考还高。某高校计算机专业规定转专业需高等数学95分以上,导致很多学生从入学就开始内卷。真正好转专业的往往是那些没人想去的冷门院系。

院校宣传的滤镜效果

招生简章上永远阳光明媚的图书馆和实验室,到校后可能会发现需要提前三天预约。有个考生被四人间的宿舍宣传吸引,入学才发现所谓"人间"是上世纪八十年代的老楼。建议实地考察或找在校生视频直播校园实况。

就业率数字游戏

某些专业宣称98%的就业率,细看发现包括考研和自由职业。有个高校把开网店都算作就业,还有个学校辅导员帮学生集体挂靠亲戚公司。与其看就业率,不如查查该专业毕业五年后的平均薪资和中位数薪资。

考公优势专业的误区

不是所有法学专业都能轻松考公务员,某些院校的法学专业压根没过司考资格。有家长让孩子报"最容易考公"行政管理专业,结果发现近年公务员招录岗位中这个专业能报的岗位最少。

填报之后才是开始

录取通知书的重量

那张纸承载着太多期待,有个父亲把孩子的录取通知书塑封起来挂在客厅,却不知道孩子正在卧室搜索"大学退学手续"家庭为考上名校大摆宴席,半年后孩子因挂科太多被劝退。比起金榜题名,保持学习热情更重要。

暑假该做的准备

别光顾着庆祝,利用入学前时间学点真本事。有个计算机专业新生提前自学编程,开学就直接跟老师做项目;另一个医学生抱怨解剖课太恐怖,其实暑假看看相关纪录片就能提前适应。大学第一课往往从收到录取通知书那刻就开始了。

被调剂者的逆袭

某考生被调剂到船舶与海洋工程专业,后来发现该专业就业率100%且薪资可观。另一个调剂到哲学专业的学生,辅修经济学后进入投行工作。人生没有白走的路,有时候"错误"反而打开新世界的大门。

退学复读的抉择

每年都有拿到录取通知书选择复读的勇士,关键要想清楚:是不满意这个结果,还是害怕面对新挑战?有考生退学复读后考上更好学校,也有人第二年考得更差。记住,填报志愿不是终点站,而是换乘枢纽。

关于如何评价新高考志愿填报这件事,说到底不过是人生无数选择中的一个。

它重要,但没重要到能决定整个人生的程度。那些填报时的纠结与忐忑,回头看都会变成成长的印记。无论结果如何,保持探索的热情和适应变化的能力,比精确计算每一分价值更重要。填报系统会关闭,但人生的可能性永远开放。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论