每年六月总有一群人在电脑前抓耳挠腮,高考志愿申报怎么填报这件事能把全家都逼成战略分析师。分数线像过山车似的忽上忽下,专业名字看得人眼花缭乱,亲戚朋友七嘴八舌的建议比数学压轴题还让人头疼。我们这次就聊聊那些填志愿时容易踩的坑,还有怎么把那张复杂的表格变成通向未来的钥匙。

决定命运的从来不是分数本身,而是我们怎么使用它

认识游戏规则

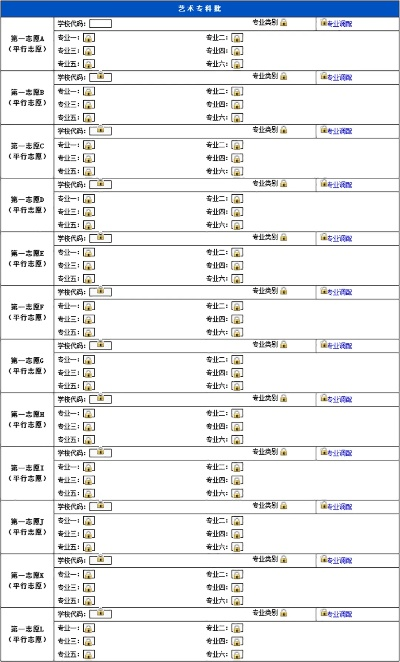

1.平行志愿的投档方式像超市排队,分数高的先挑货架上的商品(学校专业),但每个人手里只有一次抓取机会。前一个志愿没录上不会影响后一个,这种设计让冲名校和保底能共存。

2.录取线是结果不是标准,去年某个专业580分录取不代表今年也这样。要看近三年数据画趋势线,突然暴涨的明年可能回落。

3.调剂选项是把双刃剑,勾选后可能被分到冷门专业,不勾又可能直接滑档。建议在第六志愿之后可以开始考虑。

专业选择的迷思

1.别被名字骗了,生物医学工程其实是做医疗器械的,信息与计算科学属于数学系。找在读学生打听课程表比看宣传册靠谱。

2.热门专业四年后可能过剩,人工智能火的那年入学的,毕业时恰好遇上行业调整期。不如选基础学科打底,研究生再转方向。

3.那些劝退帖要辩证看,土木工程被吐槽成提桶跑路,但设计院和海外项目依然缺人。关键看自己是否耐受行业特性。

城市权重计算法

1.超一线城市实习机会多,但二线龙头企业的校招待遇可能更好。杭州某电商给应届生的安家费够付首付,这在北上广深不敢想。

2.气候饮食这些软因素很重要,北方人去广州可能被回南天逼疯,顿顿吃辣的地区对肠胃脆弱者是折磨。

3.大学城周边房价值得关注,北京五环外的学校进城要两小时,有些新校区荒凉得像是建在火星。

家庭会议指南

1.父母说当老师稳定,但他们不知道现在重点中学招老师都要博士了。拿具体招聘公告比空口争论有效。

2.亲戚吹嘘某个专业好就业时,问问他们最近三年有没有帮人安排过工作。很多认知还停留在二十年前。

3.家里第一代大学生要勇敢打破信息茧房,长辈们对金融的理解可能仅限于银行柜台。

技术流操作手册

1.志愿表别填满,留两个空位给补录。有些学校突然扩招时,空着的位置能救命。

2.查学校代码要认准省级考试院发布的,去年有考生把独立学院当成本部填报。

3.提前批不是捷径而是窄门,公费师范生违约要赔钱,军校体检比高考还难。

我们见过太多人用十分钟决定未来十年,也见过压线进名校的学生痛苦转专业。

填报系统关闭前那晚的月光,照过无数辗转反侧的少年。那些在草稿纸上反复涂抹的志愿序号,最终都会变成某座城市某间教室的课桌编号。没有完美选择,只有不断修正的人生轨迹,填志愿不过是其中一次校准而已。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系xp0123456789@qq.com删除

评论